秦始皇陵为什么两千年无人敢挖地宫内部到底什么样探索皇陵真相

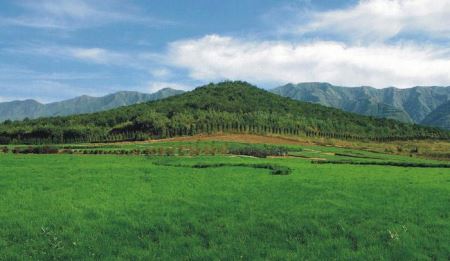

秦始皇是中国是中国历史上第一位皇帝,他的陵寝就是秦始皇陵,位于现在的陕西省西安市骊山北麓。

千百年来,围绕秦始皇陵的故事不仅在史书上有所记载,在民间传说中也流传甚广。

北魏时期的郦道元在《水经注》中称:秦始皇大兴厚葬,营建冢圹于骊戎之山,一名蓝田,其阴多金,其阳多美玉,始皇贪其美名,因而葬焉。

”

按照郦道元所说,因为骊山产美玉,秦始皇贪其美名才将陵寝选在此地。

但真的是这样吗?要知道,皇陵的建造可不是一拍脑袋就能决定的,更何况秦始皇作为历史上第一个皇帝,其陵寝修建极尽奢华,必然在选址阶段就经过了深思熟虑的。

其实,从礼制上看,秦始皇陵的修建选址是符合古代长幼尊卑、上下排序的。

当时的礼制,辈分高的人墓葬要在西边,后代在东边。

秦始皇的祖先昭襄王、宣太后等墓葬在临潼县西面,作为晚辈的秦始皇,墓葬更宜在东边。

更何况,古代王公贵族的陵墓喜欢依山而建。

背靠大山不仅可以衬托其至高无上的地位,更有死后守护家园故土的意味。

如此一来,地处临潼东面的骊山就是不二之选。

当然,也有不少风水术士认为,皇陵背靠骊山,面向渭水,结合周边地势构造乃呈现五爪金龙”姿态,而陵墓位置恰好是龙首所在,不仅有利于皇权集中、天下归心,更显秦始皇的独尊地位。

秦始皇陵选址已经颇为神秘,其面积更是让历代学者争论不已。

秦始皇陵的封土堆,现在看是一片长满石榴树的山丘,呈现平顶四方锥形台体。

《汉书》中记载,秦始皇陵封土高五十余丈”,按现代的测量方式,换算后就是115米。

但专家不管怎么测量,现存的封土堆却远没有这么高。

多年来,考古学家探测的高度有十余种结果。

除了测量的测量位置不同、水土流失等客观原因,也有不少考古学家认为是文献记载夸大其词。

还有一部分人认为,文献记载的或许是设计高度,但由于秦朝末年战乱不止,导致人工短缺,因此实际上并没完成封土工程,所以才造成现在测量数值与记载数值差距大。

现在的公认结果,是站在封土北侧地平测量的,高度在51.4米左右。

不过哪怕是只有51.4米,放在当年来看,秦始皇陵的建造也绝对称得上大工程。

不仅如此,封土堆的神秘还在于温度差方面。

秦岭地区冬天能降到零下10度左右,石榴树会出现严重冻伤,但秦始皇陵封土堆上的石榴树却能够安然无恙。

经过红外探测,封土堆的温度比周围温度高出几度。

至于为什么会出现温差,专家也只能推测除了土壤结构和含水量不同之外,地宫的存在也是其中的一个因素。

关于秦始皇的地宫到底在哪里,两千多年来众说纷纭。

2002年,陕西省考古研究所联合中国地质调查局对秦始皇陵所在地进行勘探。

在动用现代的放射性法、核磁共振法、测汞等22项勘测后,又结合考古工作者在封土堆上用洛阳铲进行勘探,最终才确定地宫就在现存的封土堆下。

不过,科技是有限的,秦始皇陵地宫墓室仍然有许多未解之谜。

其中流传最广的大概要属水银的百川江河大海”了。

《史记》中曾说,秦始皇的地宫中,有用水银打造的江河湖海,模拟中国地上的形态,日夜奔流不停。

这一神秘传说虽然未得到证实,不过专家的确探

测到了秦陵地宫中存在大量水银。

这或许可以给史料传说增加一些可信度。

事实上,若地宫真的有流动的水银江河,那它的作用可能不仅在于彰显地位,更在于防盗防腐。

因为高浓度的汞可以导致人精神失常、瘫痪甚至一命呜呼。

这更让地宫的神秘色彩又增了一份。

除了水银江河,长明灯也是秦始皇陵墓的一大传说。

事实上,长明灯的传说由来已久。

不只是秦始皇陵,古今中外都有在墓室里发现长明灯的故事,但现实生活中我们却从未见过长明灯。

主要还是因为长明灯与我们观念中的能量守恒等理念相悖。

如果一盏灯能够千百年在墓室中长明,不说氧气来源了,就连燃料如何补充都是个问题。

若真的按照《史记》所说,秦始皇曾用人鱼熬制成灯油,使长明灯摆放在陵墓里,永久不息。

那么,这灯就已经在墓中坚挺了千年之久,显然是不现实的。

更何况,我国历代典籍中对于人鱼膏的记录都有些许差异。

有的认为人鱼是娃娃鱼,而在《太平御览》中则记载,所谓的人鱼膏是鲸鱼膏。

用鲸鱼膏制成长明灯,这种观点似乎还有些可能性。

一头鲸鱼可以提炼数顿油脂,而一顿鲸鱼油可以供蜡烛燃烧十余年,如此算来,理想情况下,一头鲸鱼的油膏燃烧近百年也不无可能。

不过燃烧要氧气,墓室中氧气含量有限,灯又如何能做到千年不熄?又是否是通过控制系统,由人触发机关导致墓室内部灯亮,造成长明假象?在陵墓尚未现世前,一切都只能是猜想罢了。

那么,猜想和传说那么多,为什么不打开秦始皇陵进行考古挖掘呢?除了秦始皇陵中的确有大量水银存在、防盗设备完善,若贸然勘探较为危险之外,怎样妥善保存发掘物品也是一个很大的问题。

目前,不发掘秦始皇陵主要还是因为我们有过太多教训。

1987年,法门寺出土了一批唐代丝绸,限于当时的条件有限,只能密封保存。

就连兵马俑,发掘后长期暴露,都需要定期修复保护,可见,在没有足够的发掘和研究能力保证下,贸然对中国历史上第一位皇帝的陵墓进行发掘是不现实也不理智的。

有很多人觉得,现在不挖,若是有盗墓者或者已经被盗岂不是得不偿失。

像是《汉书》、《水经注》都有项羽火烧秦宫攫取宝藏的记载。

《后汉书》亦有赤眉军盗掘皇陵的记录。

《晋书》中也提到,十六国石季龙取铜柱的故事。

不过,根据现有的考古发现来看,项羽烧毁的可能只是像兵马俑这类的陪葬坑或是地标建筑,陵墓地宫深埋地下,并没有受到破坏,而后面的一些记录也都不足为信。

目前地宫周围只有两个一米左右的小盗洞存在,距离地宫位置也很远,可见,皇陵中心的地宫尚未被任何人进入或者打开过,保存十分完好。

秦始皇陵范围极广,相当于78个故宫。

如果把范围扩大看,事实上,挖掘工作早已开启。

目前已经挖掘或探明的秦俑1、2、3号坑、石铠甲坑、铜车马陪葬坑、鱼池遗址、陶窑遗址……都可以算作秦始皇陵发掘工程中的一部分。

如今,秦始皇陵早已列入世界文化遗产名录。

它不仅是中华民族的珍宝,更是世界文明不可或缺的一部分。

在发掘秦陵等重大抉择上,我们要依靠科学发展的程度,而不是听信权威的意见,更不能被经济发展左右。

虽说在考古技术上,我们并不落后,但文物保护在全世界都是正在探索的难题。

对于秦始皇陵,我们宁可留给后人,也绝不能让祖先留下的东西遭到一丁点破坏。

那么了解完秦始皇陵的故事后,你有什么看法?欢迎你在评论区下方留言与我交流。

如果你喜欢我的视频,请关注我,为我点赞并转发,你们的每一份努力,都将是我做出更好视频的动力。

END

树皮

为什么秦始皇陵两千年无人敢挖内部到底什么样?

一方面,正是由于古代文化的影响,人们心存畏惧,对这座陵墓怀有极高的敬畏之心。

他们相信,违背君主陵墓的安宁将会招来天谴和不祥之事,因此便害怕触犯这些神圣的规矩。

另一方面,秦始皇陵地宫内部的秘密和未知性令人生畏,导致许多人望而却步。

这些因素共同作用,使得这座宏伟的陵墓沉睡了2000多年,没有人敢于触摸它的神秘.地宫内部的神秘和未知引发了人们的无尽遐想和好奇心。

正如一位考古学家所说:“秦始皇陵地宫如同一个宝藏箱,封存了古代文明的珍宝和谜团。

”这个未被揭开的宝藏箱中隐藏着哪些无价之物,令人心驰神往。

为了解开这个宝藏箱的秘密,科学家们不惜一切代价进行研究。

然而,考古技术的不足成为了他们的一大难题。

陵墓蕴含着中国古代历史和文化的重要信息,一旦开挖过程不慎,可能导致文物的永久毁坏。

这个风险使众多考古学家和文化遗产专家心生犹豫,他们权衡着开挖可能带来的收益与损失。

然而,技术的进步使得这个未被揭开的秘密变得更加接近。

地球物理勘测技术的运用使科学家们能够了解地宫内部的整体情况,初步勾画出可能存在的宫殿、通道和宝藏。

这些有限的科技手段虽然只揭露了表面,却唤起了人们对地宫内部更多细节的渴望。

展望未来,科学家们对于秦始皇陵地宫的研究将会不断深入。

他们将探索更先进的考古技术和设备,力图全面了解地宫内部的奥秘。

同时,他们也将承担起保护文物的责任,尽最大努力确保开挖过程中文物不受任何伤害。

陵墓背后,是古代历史的厚重。

开启秦始皇陵地宫,将带来文明的交融与碰撞,彰显中国古代文化的伟大。

人们对于地宫内宝藏的期待不仅仅是对历史的怀念,更是对未来的憧憬。

当地宫的门缓缓打开,迎接世人的惊叹和探索,定会再次唤起全人类对于千年古墓的热衷与敬畏。

尽管考古技术的不足和保护意识的提高成为秦始皇陵地宫未被挖掘的原因之一,但正是这份畏惧和谨慎,让这个宝藏箱的价值显得更加珍贵而神秘。

未来,人们期待着科学家们的发现和探索,期待着地宫内部隐藏的宝藏将会给世界带来怎样的震撼和惊喜。

让我们一同期待,秦始皇陵地宫的宝藏终将闪耀于世界,为历史增添新的篇章。

随着考古技术的日新月异,我们或许有望在未来能够更深入地揭开秦始皇陵地宫的神秘面纱。

然而,在进行开挖的过程中,我们必须综合考虑各种因素,包括文物保护、历史价值和文化尊重等等。

我们必须确保我们的行动不会对陵墓造成不可逆的损害,尊重这座古墓的历史地位和文化遗产的价值。

秦始皇陵地宫作为古代中国历史文化的珍贵遗产,承载着丰富而珍贵的历史信息和文化价值。

这座陵墓承载着秦始皇的丰功伟业,以及千千万万劳动人民的辛勤汗水。

这里曾经是中国历史上最强大的帝国的核心,是一个伟大国家的象征。

在这座陵墓内,隐藏着无数的宝藏与谜团,等待着勇敢的考古学家来解开。

然而,2000多年来,秦始皇陵地宫一直无人敢挖掘。

这背后既有对传统和文化的尊重,也有对地宫内部神秘性的敬畏之情。

人们深知这个古老的陵墓是一个存在于历史中的独特存在,它拥有着无法衡量的文化价值和历史意义。

因此,在任何时候揭开它的面纱都需要慎之又慎,以免对这一文化遗产造成不可挽回的破坏。

然而,随着科技的进步和人们对文物保护的重视,或许有望揭开秦始皇陵地宫的神秘面纱,让世人更深入地了解这千古之谜。

新的考古技术,如非接触式的激光扫描和虚拟现实技术,使得我们可以在不直接开挖的情况下,对地宫进行未曾有过的观察和研究。

这为我们提供了一个更安全、更有效地探索地宫的途径,保护陵墓的同时,也让我们更好地了解古代文明的辉煌。

然而,除了科技的进步外,我们还需要关注公众对这一文化遗产的情感和看法。

秦始皇陵地宫对于中国人民来说,是一段历史的缩影,是一种民族精神和文化的象征。

因此,在开展相关研究和挖掘的过程中,我们需要妥善处理与公众的关系,尊重他们的情感和意见,以求得一个平衡。

在未来的岁月里,希望我们能够以更加谨慎和细致的态度,来探索秦始皇陵地宫。

让我们用科技和智慧,走近这座古老的陵墓,揭开它的神秘面纱,并将其珍宝和故事带给世人。

让我们以对历史文化的尊重和对未来世代的承诺,成为守护者和传承者,让秦始皇陵地宫的光芒照耀千秋万代。

然而,让我们回到现如今的时代,科技与文明的进步为我们揭开了许多古老的谜团,提供了前所未有的机会去探索秦始皇陵地宫的奥秘。

人们开始运用更先进的技术,如激光扫描、地质勘探和遥感测绘,以期发掘这个神秘的地下宫殿。

这项困扰世人的谜题也将逐渐揭开,让我们有机会目睹秦始皇陵地宫的真面目。

当然,对于秦始皇陵的挖掘,我们需要保持敬畏之心。

先人们留下的文化传统与价值应该得到尊重,我们应该谨慎而审慎地进行研究和发掘。

我们应该以学术的眼光去看待秦始皇陵地宫的发现,用我们的智慧和科技来揭示历史真相。

秦始皇陵地宫内部的秘密将是一段新的历史篇章。

这座世界奇迹的探索将吸引无数目光,引发全球的关注。

当我们逐渐解开这个谜团,当我们终于进入秦始皇陵地宫的时候,那个被时间掩埋的古代宫殿和华丽陪葬品将会重新展现在世人眼前。

这将是一个震撼人心的时刻,一次历史与现代交融的见证。

不仅仅是考古学家和历史爱好者,每个人都将被这个神秘的地下宫殿所感召,受到其雄伟壮观的建筑和丰富文化遗产的震撼。

2000多年前,在中国的历史舞台上崛起的秦始皇,留下了一个极为辉煌的陵墓。

它的存在使世人为之惊叹,同时也引发了无数的猜测和探索。

现在,我们正站在一个全新的起点上,面对着秦始皇陵地宫的挖掘与发掘。

这将是一次让人心潮澎湃的历史之旅,一个唤醒沉睡了2000多年的文明的奇迹。

让我们一同期待,见证这段历史的又一壮举

秦始皇陵的风水那么好为什么秦国却二世而亡了

秦始皇陵的城垣拥有内外两层夯土,象征着咸阳城的皇城和宫城。

秦始皇的墓室位于陵冢的内城南部位置,其外形呈现出覆斗形,高度有五十一米,底部的周长有一千七百多米。

根据相关的历史资料记载,在这座陵墓里,还有各种各样的建筑,且藏有种类繁多的珍宝。

此外,秦始皇陵的四周,还有非常多的陪葬坑以及墓葬。

这些陪葬坑和墓葬的形制不一,内涵也各不相同,现在已知的大概有四百多个。

因此,秦始皇陵可以说是世界上目前规模最大,结构最为奇异,内涵最为丰富的陵寝之一。

并且,秦始皇陵的兵马俑也是人类的宝贵财富,是完全可以和古埃及金字塔,以及古希腊那些雕塑相媲美的文化瑰宝。

因为,它们的出现,充分体现了两千多年前,华夏民族巧夺天工的艺术成就。

这些不仅是中国古代劳动人民辛勤的智慧,还是中华民族宝贵的财富。

都知道,骊山是秦岭北麓的一个支脉,东西绵延约25千米,南北宽约7千米。

传说,因为此山山体像一匹骊色(黑色)的骏马,从而得名。

然而,骊山除了是秦始皇陵墓的所在地之外,还以其特有的风景和温泉闻名于世。

在西周末年的时候,周幽王和他的爱妃褒姒,曾在这里上演了一出烽火戏诸侯的闹剧,间接导致了西周灭亡。

传说,秦始皇生前,曾在骊山上见到了一个神女。

秦始皇见神女美貌,便欲戏神女,神女恼怒之极,向秦始皇的脸上吐了一口吐沫。

之后不久,秦始皇的身上便长了一身烂疮。

这虽然只是一个传说中的故事,但是,却向我们透露了这样的一个信息,那就是:秦始皇和骊山之间似乎有着不同寻常的关系。

那么,秦始皇为什么把他的墓地选在骊山旁边呢?骊山这块风水宝地究竟有什么地方让秦始皇如此着迷呢?古人把墓地的选择和后代子孙的福运联系到了一起,而秦始皇的梦想,便是将这个自己一手建立的大秦帝国千秋万世的传承下去。

因此,秦始皇对于墓地的选择更是非常重视。

然而,他之所以把墓地选在骊山脚下,根据北魏时期郦道元的理解,是这样的:“秦始皇大兴厚葬,营建冢圹于骊戎之山,一名蓝田,其阴多金,其阳多美玉,始皇贪其美名,因而葬焉。

”虽然,郦道元的这一观点得到了很多学者的认可,但是,也有一些学者对此提出了不一样的看法。

这部分学者认为:秦始皇陵墓之所以选在骊山这个地方,是因为当时的礼制,并且,也受到了当时依山造陵这一传统观念的影响。

从风水这一角度来看,骊山确实是一块真正意义上的风水宝地。

早在春秋战国时期,就已经有了依山造陵这一观念。

演变到了后来,人们选择墓地的时候,便特别重视依山傍水的地理环境。

由此,依山傍水便被人们视为最佳的风水宝地。

然而,这个观念究竟是从什么时候开始定型的,现在已经无从考证了,且历史资料上也很难找到相关的记载。

因此,秦始皇选择皇陵的方式,可以说是依山傍水建造陵墓的典范。

秦始皇陵南依骊山,北接渭水,这些是摆在人们眼前的事实,但是,在秦始皇陵墓的东侧方向,却有一个人工改造的池子。

按照《水经注》里的记载:“水出骊山东北,本导源北流,后秦始皇葬于山北,水过而曲行,东注北转,始皇造陵取土,其地于深,水积成池,谓之鱼池也……池水西北流途经始皇冢北。

”由此可见,这个鱼池里的水,则来源于骊山的东北方向,且水流的方向是由南向北。

后来,在修建秦始皇陵的时候,还在皇陵的西南方向修建了一条从东到西的堤坝。

这条堤坝长一千多米,宽四十多米,最宽的地方七十多米,残高两到八米。

而这个地方,就是人们常说的五陵遗址,也是这条堤坝把骊山东北方向的水引到了西北方向。

此外,这条水流正好从秦始皇陵的东北方向流过,而且,在秦始皇陵的东方,也有源源不断的温泉水流经而过。

根据《水经注》里的记载:“在鱼池水西南有温泉水,世以疗疾。

”《三秦记》曰:“郦山西北有温泉。

”所以,当时的温泉和西北角的鱼池水是相对应的。

由此可见,秦始皇陵风水的基本格局,南面是背山,东西两侧和北面形成了三面环水的格局。

这种依山环水的典型格局,不正好是秦始皇所钟意的风水宝地吗?但即便是这样,秦始皇的大业还是没能维持多久,所以,就有人要说了:大家公认秦始皇陵是风水宝地,但却保不住王朝江山,这确实很矛盾。

对此,笔者觉得有句话是“一命二运三风水,四积累阴德五读书”,讲的是能够影响一个人一生的那些东西,以至于,风水并不是唯一可以改变未来的东西。

我觉得,一个人,乃至世间万物,冥冥之中都有着其应有的归宿,可以称之为“定数”,风水虽好,也需阴德相随,所以,风水只能算是一个推进罢了。

到了后来,秦朝时期的这种依山造陵的思想观念,对后世陵墓的建造有着非常大的影响。

西汉时期的帝陵,例如:高祖长陵、武帝茂陵、景帝阳陵、文帝霸陵、武帝茂陵等等,这些都是仿效秦始皇陵这种依山环水的建造思想来建造的

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。