秦始皇陵里号称千年不灭的人鱼膏 到底

作者:我方团队张嵚

在至今充满着神秘色彩的秦始皇陵里,一个常惹来后人各种猜测的细节”,就是那传说中不灭的长明灯”。

以司马迁《史记》的描述说以人鱼膏为烛,度不灭者久之。

”如此点亮一片”的历史画面,叫这作为燃料的人鱼膏”,也因此变得很红”。

至今也有好些票友们猜测纷纷:秦始皇陵里的人鱼膏”,究竟是啥?

其实,关于人鱼膏”甚至人鱼”的身份问题”,历代都有不少人凑热闹。

《史记新解》和《史记正义》等典籍认为,所谓人鱼”就是娃娃鱼,即今天公认的活化石”,中国Ⅱ级重点保护野生动物大鲵。

确实,虽然大鲵并不是鱼,但这个体长最大可达200厘米的两栖动物,其声如小儿啼, 有四足”的形态,也确实常被古人当做人鱼”。

但《太平御览》里却有不同意见:能烧这么久的膏”,分明就是鲸鱼身上的嘛。

清代的《本草纲目拾遗》里也给出佐证:沿海乡民点灯用的鱼膏”,基本都是鲸鱼身上的油脂,秦始皇陵里的人鱼膏”也是即此”。

人鱼膏到底是啥”的问题,历代说法都不一样,但有一条基本一致:就是鱼油”。

其实,放在秦汉年间,鱼油”就是古代中国人点灯时的重要燃料:比如从汉代到明代,长江里的江豚(古人称为懒妇鱼”)就是重要的油料来源”。

另外鰕鱼身上提炼的鱼油,还可以用来做灯烛。

山东沿海的乡民,点灯也常用海牛身上的油脂。

另外嘉鱼、䱐䰽、鳗鲡等鱼类,都是古人的油料来源”。

参考下同时期的科技水平就知道,古人晚上点的灯油”,成本都是不低,传说中彻夜不灭”的人鱼膏”?那更是鱼油中的奢侈品。

不过,放在整个中国古代史上看的话,秦汉时期很昂贵的鱼油”,在古代灯油燃料”里的地位,其实是一路走低:虽说鱼油成本高,但毛病也不少,就算是其中比较名贵的鲸鱼油”,烧起来也是烟重气腥,多昏目损神”。

唐代时的《备急千金要方》也认为,动物油做灯油,会导致人失明,不能远视”。

所以哪怕是皇陵里必须亮”的长明灯”里,昔日昂贵的鱼油”,也是渐渐被弃用。

比如明朝万历皇帝的定陵里,就出土了还剩半缸灯油的长明灯,灯油的主要成分,已经变成了蜂蜡”。

《史记》里令多少人仰慕的人鱼膏”,早已基本被淘汰,而在明朝同时代,魏晋年间时才成为灯油燃料”的蜂蜡,随着当时养殖白蜡虫”技术的进步,也在大面积普及推广,不但可以给长明灯做灯油,还是明清年间制作蜡烛的主要材料。

伴万历皇帝长眠”?那也丝毫不奇怪。

明代科学家徐光启的《农政全书》里,也记载了当时一些长明灯燃料”的配方,通常是要用雄黄、 硫黄、乳香、沥青、大麦面、干漆、胡 芦头、牙硝”等原料漆和为丸”,且一丸可点一夜”,堪称既亮堂又耐用。

放在古代世界里,这确实是技术含量”极高的灯油燃料,当然价格也不菲:比如作为主要材料的雄黄,万历年间一斤就要三钱五分银子,再加上加工流程,这样的高科技燃料”,当时也都是达官贵人专享。

而放在平民百姓家,虽说用鱼油”点灯的也不少。

但随着榨油技术和油料种植技术的进步,照明效果更好的植物油,明清年间早已进入寻常百姓家。

比如用乌桕果实榨出的皮油”与暖油”,就是上好的灯油。

以《物理小识》的形容说,芝麻油点灯,甚至还有不伤眼睛”的好效果。

黄豆榨出的臭油”,也是老百姓家点灯必备。

另外桕子油为原料做的蜡烛,也以价格亲民与耐烧著称。

无论效果还是性价比”,都比人鱼膏”合适得多。

可以说,拿什么照明”的历史,缩影的,也是中国传统手工业的进步史,以及日常生活的变迁史。

不过,虽说油料技术”一直在进步,但对于古代老百姓家来说,照明”也一直是个花销不低的事儿。

比如明太祖朱元璋就曾定下特殊福利——国子监的学生们,每人每月发灯油一斤。

花钱向来喜欢大手笔”的清朝乾隆皇帝,更是以点灯费油”为话题,写下名诗蓬梗糠秕膏傅涂,茅檐夜作每相需。

绩麻乍可呼灯婢,耽奕非关诮烛奴”——这一盏灯的灯油,都是如此不容易,我大清的皇子皇孙们,一定要学会勤俭持家啊。

灯油如此不易,所以为了省点油”,历代中国人也是想尽办法。

宋代时随着手工业的进步,价格更低廉的瓷灯进入百姓家,其中以省油著称的夹油灯”,更是深受欢迎,连陆游等大赞其可省油之半”。

明朝人用的书灯”,也有独特省油办法:香油一斤加桐油三两混合在一起,就可省油”。

而在用蜡烛时,清代用棉花包裹蓬杆制成的灯芯,也能提高蜡烛的耐用程度。

多少技术进步”,都是以省油”为目标。

而那些灯火通明的时刻,也往往是古代生活里的大典:比如宋代汴京杭州等地的夜市,都是买夜昼夜不绝”。

明代正月元宵节京城的午门观灯”仪式,也是皇帝时常亲临的大事。

清代的皇宫元宵节,每年十二月二十四日展灯,一直要热闹到二月初三,期间数千样式的灯火绚丽多彩。

这类通宵亮堂”的时刻,开支也是极大——宋代成都元夕夜灯会,一晚上就要用掉五千斤油。

可以说,衡量古代的财富水平,一个标准,就是晚上的灯亮不亮”亮多久”。

以这个意义说,对于古代家庭来说,”灯油”的花费确实极重,百姓俗话里那句真不是省油的灯”,说的不止是人品,更有油贵。

所以说,在整个古代时期,点灯费油”这事儿,一直让老百姓能省 则省。

通宵的长明”?对于许多古人家庭来说,更是一生奢求的愿望。

或许这,也是人鱼膏”一直高人气”的缘由。

人鱼膏到底是啥”的话题背后,就是古人不断进步,亦无比困难的点灯生活”。

参考资料:邵磊《长明灯初探》、高寿仙《明万历年间北京的物价和工资》、宋宇《元明清时期的油脂研究》、高丰《中国古代的灯具》。

张凯《秦始皇陵内人鱼膏之谜新解》、高丰《中国古代的灯具》

为什么秦始皇陵两千年无人敢挖内部到底什么样?

一方面,正是由于古代文化的影响,人们心存畏惧,对这座陵墓怀有极高的敬畏之心。

他们相信,违背君主陵墓的安宁将会招来天谴和不祥之事,因此便害怕触犯这些神圣的规矩。

另一方面,秦始皇陵地宫内部的秘密和未知性令人生畏,导致许多人望而却步。

这些因素共同作用,使得这座宏伟的陵墓沉睡了2000多年,没有人敢于触摸它的神秘.地宫内部的神秘和未知引发了人们的无尽遐想和好奇心。

正如一位考古学家所说:“秦始皇陵地宫如同一个宝藏箱,封存了古代文明的珍宝和谜团。

”这个未被揭开的宝藏箱中隐藏着哪些无价之物,令人心驰神往。

为了解开这个宝藏箱的秘密,科学家们不惜一切代价进行研究。

然而,考古技术的不足成为了他们的一大难题。

陵墓蕴含着中国古代历史和文化的重要信息,一旦开挖过程不慎,可能导致文物的永久毁坏。

这个风险使众多考古学家和文化遗产专家心生犹豫,他们权衡着开挖可能带来的收益与损失。

然而,技术的进步使得这个未被揭开的秘密变得更加接近。

地球物理勘测技术的运用使科学家们能够了解地宫内部的整体情况,初步勾画出可能存在的宫殿、通道和宝藏。

这些有限的科技手段虽然只揭露了表面,却唤起了人们对地宫内部更多细节的渴望。

展望未来,科学家们对于秦始皇陵地宫的研究将会不断深入。

他们将探索更先进的考古技术和设备,力图全面了解地宫内部的奥秘。

同时,他们也将承担起保护文物的责任,尽最大努力确保开挖过程中文物不受任何伤害。

陵墓背后,是古代历史的厚重。

开启秦始皇陵地宫,将带来文明的交融与碰撞,彰显中国古代文化的伟大。

人们对于地宫内宝藏的期待不仅仅是对历史的怀念,更是对未来的憧憬。

当地宫的门缓缓打开,迎接世人的惊叹和探索,定会再次唤起全人类对于千年古墓的热衷与敬畏。

尽管考古技术的不足和保护意识的提高成为秦始皇陵地宫未被挖掘的原因之一,但正是这份畏惧和谨慎,让这个宝藏箱的价值显得更加珍贵而神秘。

未来,人们期待着科学家们的发现和探索,期待着地宫内部隐藏的宝藏将会给世界带来怎样的震撼和惊喜。

让我们一同期待,秦始皇陵地宫的宝藏终将闪耀于世界,为历史增添新的篇章。

随着考古技术的日新月异,我们或许有望在未来能够更深入地揭开秦始皇陵地宫的神秘面纱。

然而,在进行开挖的过程中,我们必须综合考虑各种因素,包括文物保护、历史价值和文化尊重等等。

我们必须确保我们的行动不会对陵墓造成不可逆的损害,尊重这座古墓的历史地位和文化遗产的价值。

秦始皇陵地宫作为古代中国历史文化的珍贵遗产,承载着丰富而珍贵的历史信息和文化价值。

这座陵墓承载着秦始皇的丰功伟业,以及千千万万劳动人民的辛勤汗水。

这里曾经是中国历史上最强大的帝国的核心,是一个伟大国家的象征。

在这座陵墓内,隐藏着无数的宝藏与谜团,等待着勇敢的考古学家来解开。

然而,2000多年来,秦始皇陵地宫一直无人敢挖掘。

这背后既有对传统和文化的尊重,也有对地宫内部神秘性的敬畏之情。

人们深知这个古老的陵墓是一个存在于历史中的独特存在,它拥有着无法衡量的文化价值和历史意义。

因此,在任何时候揭开它的面纱都需要慎之又慎,以免对这一文化遗产造成不可挽回的破坏。

然而,随着科技的进步和人们对文物保护的重视,或许有望揭开秦始皇陵地宫的神秘面纱,让世人更深入地了解这千古之谜。

新的考古技术,如非接触式的激光扫描和虚拟现实技术,使得我们可以在不直接开挖的情况下,对地宫进行未曾有过的观察和研究。

这为我们提供了一个更安全、更有效地探索地宫的途径,保护陵墓的同时,也让我们更好地了解古代文明的辉煌。

然而,除了科技的进步外,我们还需要关注公众对这一文化遗产的情感和看法。

秦始皇陵地宫对于中国人民来说,是一段历史的缩影,是一种民族精神和文化的象征。

因此,在开展相关研究和挖掘的过程中,我们需要妥善处理与公众的关系,尊重他们的情感和意见,以求得一个平衡。

在未来的岁月里,希望我们能够以更加谨慎和细致的态度,来探索秦始皇陵地宫。

让我们用科技和智慧,走近这座古老的陵墓,揭开它的神秘面纱,并将其珍宝和故事带给世人。

让我们以对历史文化的尊重和对未来世代的承诺,成为守护者和传承者,让秦始皇陵地宫的光芒照耀千秋万代。

然而,让我们回到现如今的时代,科技与文明的进步为我们揭开了许多古老的谜团,提供了前所未有的机会去探索秦始皇陵地宫的奥秘。

人们开始运用更先进的技术,如激光扫描、地质勘探和遥感测绘,以期发掘这个神秘的地下宫殿。

这项困扰世人的谜题也将逐渐揭开,让我们有机会目睹秦始皇陵地宫的真面目。

当然,对于秦始皇陵的挖掘,我们需要保持敬畏之心。

先人们留下的文化传统与价值应该得到尊重,我们应该谨慎而审慎地进行研究和发掘。

我们应该以学术的眼光去看待秦始皇陵地宫的发现,用我们的智慧和科技来揭示历史真相。

秦始皇陵地宫内部的秘密将是一段新的历史篇章。

这座世界奇迹的探索将吸引无数目光,引发全球的关注。

当我们逐渐解开这个谜团,当我们终于进入秦始皇陵地宫的时候,那个被时间掩埋的古代宫殿和华丽陪葬品将会重新展现在世人眼前。

这将是一个震撼人心的时刻,一次历史与现代交融的见证。

不仅仅是考古学家和历史爱好者,每个人都将被这个神秘的地下宫殿所感召,受到其雄伟壮观的建筑和丰富文化遗产的震撼。

2000多年前,在中国的历史舞台上崛起的秦始皇,留下了一个极为辉煌的陵墓。

它的存在使世人为之惊叹,同时也引发了无数的猜测和探索。

现在,我们正站在一个全新的起点上,面对着秦始皇陵地宫的挖掘与发掘。

这将是一次让人心潮澎湃的历史之旅,一个唤醒沉睡了2000多年的文明的奇迹。

让我们一同期待,见证这段历史的又一壮举

秦始皇陵的风水那么好为什么秦国却二世而亡了

秦始皇陵的城垣拥有内外两层夯土,象征着咸阳城的皇城和宫城。

秦始皇的墓室位于陵冢的内城南部位置,其外形呈现出覆斗形,高度有五十一米,底部的周长有一千七百多米。

根据相关的历史资料记载,在这座陵墓里,还有各种各样的建筑,且藏有种类繁多的珍宝。

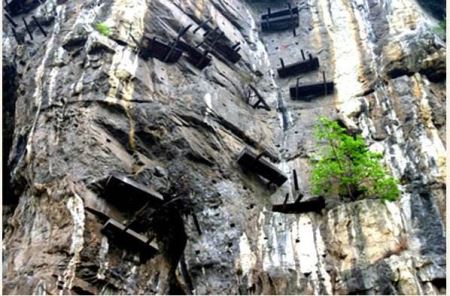

此外,秦始皇陵的四周,还有非常多的陪葬坑以及墓葬。

这些陪葬坑和墓葬的形制不一,内涵也各不相同,现在已知的大概有四百多个。

因此,秦始皇陵可以说是世界上目前规模最大,结构最为奇异,内涵最为丰富的陵寝之一。

并且,秦始皇陵的兵马俑也是人类的宝贵财富,是完全可以和古埃及金字塔,以及古希腊那些雕塑相媲美的文化瑰宝。

因为,它们的出现,充分体现了两千多年前,华夏民族巧夺天工的艺术成就。

这些不仅是中国古代劳动人民辛勤的智慧,还是中华民族宝贵的财富。

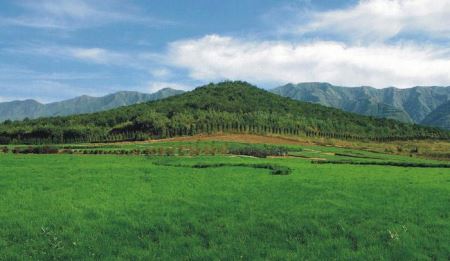

都知道,骊山是秦岭北麓的一个支脉,东西绵延约25千米,南北宽约7千米。

传说,因为此山山体像一匹骊色(黑色)的骏马,从而得名。

然而,骊山除了是秦始皇陵墓的所在地之外,还以其特有的风景和温泉闻名于世。

在西周末年的时候,周幽王和他的爱妃褒姒,曾在这里上演了一出烽火戏诸侯的闹剧,间接导致了西周灭亡。

传说,秦始皇生前,曾在骊山上见到了一个神女。

秦始皇见神女美貌,便欲戏神女,神女恼怒之极,向秦始皇的脸上吐了一口吐沫。

之后不久,秦始皇的身上便长了一身烂疮。

这虽然只是一个传说中的故事,但是,却向我们透露了这样的一个信息,那就是:秦始皇和骊山之间似乎有着不同寻常的关系。

那么,秦始皇为什么把他的墓地选在骊山旁边呢?骊山这块风水宝地究竟有什么地方让秦始皇如此着迷呢?古人把墓地的选择和后代子孙的福运联系到了一起,而秦始皇的梦想,便是将这个自己一手建立的大秦帝国千秋万世的传承下去。

因此,秦始皇对于墓地的选择更是非常重视。

然而,他之所以把墓地选在骊山脚下,根据北魏时期郦道元的理解,是这样的:“秦始皇大兴厚葬,营建冢圹于骊戎之山,一名蓝田,其阴多金,其阳多美玉,始皇贪其美名,因而葬焉。

”虽然,郦道元的这一观点得到了很多学者的认可,但是,也有一些学者对此提出了不一样的看法。

这部分学者认为:秦始皇陵墓之所以选在骊山这个地方,是因为当时的礼制,并且,也受到了当时依山造陵这一传统观念的影响。

从风水这一角度来看,骊山确实是一块真正意义上的风水宝地。

早在春秋战国时期,就已经有了依山造陵这一观念。

演变到了后来,人们选择墓地的时候,便特别重视依山傍水的地理环境。

由此,依山傍水便被人们视为最佳的风水宝地。

然而,这个观念究竟是从什么时候开始定型的,现在已经无从考证了,且历史资料上也很难找到相关的记载。

因此,秦始皇选择皇陵的方式,可以说是依山傍水建造陵墓的典范。

秦始皇陵南依骊山,北接渭水,这些是摆在人们眼前的事实,但是,在秦始皇陵墓的东侧方向,却有一个人工改造的池子。

按照《水经注》里的记载:“水出骊山东北,本导源北流,后秦始皇葬于山北,水过而曲行,东注北转,始皇造陵取土,其地于深,水积成池,谓之鱼池也……池水西北流途经始皇冢北。

”由此可见,这个鱼池里的水,则来源于骊山的东北方向,且水流的方向是由南向北。

后来,在修建秦始皇陵的时候,还在皇陵的西南方向修建了一条从东到西的堤坝。

这条堤坝长一千多米,宽四十多米,最宽的地方七十多米,残高两到八米。

而这个地方,就是人们常说的五陵遗址,也是这条堤坝把骊山东北方向的水引到了西北方向。

此外,这条水流正好从秦始皇陵的东北方向流过,而且,在秦始皇陵的东方,也有源源不断的温泉水流经而过。

根据《水经注》里的记载:“在鱼池水西南有温泉水,世以疗疾。

”《三秦记》曰:“郦山西北有温泉。

”所以,当时的温泉和西北角的鱼池水是相对应的。

由此可见,秦始皇陵风水的基本格局,南面是背山,东西两侧和北面形成了三面环水的格局。

这种依山环水的典型格局,不正好是秦始皇所钟意的风水宝地吗?但即便是这样,秦始皇的大业还是没能维持多久,所以,就有人要说了:大家公认秦始皇陵是风水宝地,但却保不住王朝江山,这确实很矛盾。

对此,笔者觉得有句话是“一命二运三风水,四积累阴德五读书”,讲的是能够影响一个人一生的那些东西,以至于,风水并不是唯一可以改变未来的东西。

我觉得,一个人,乃至世间万物,冥冥之中都有着其应有的归宿,可以称之为“定数”,风水虽好,也需阴德相随,所以,风水只能算是一个推进罢了。

到了后来,秦朝时期的这种依山造陵的思想观念,对后世陵墓的建造有着非常大的影响。

西汉时期的帝陵,例如:高祖长陵、武帝茂陵、景帝阳陵、文帝霸陵、武帝茂陵等等,这些都是仿效秦始皇陵这种依山环水的建造思想来建造的

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。