中国最诡异的一天:92年故宫灵异雷雨天?科学解释?

我们大部分人的每一天都是日升而起,日落而息的,中国的大部分人基本上都过着这样的每一天,但是并不是每一个人的生活都是这样平静,据说有一天非常的诡异,那么中国最诡异的一天到底是什么样的呢?接下来我们就一起去了解一下吧!

中国最诡异的一天

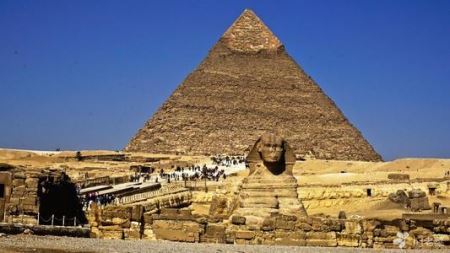

其实在以前也是发生过不少灵异事件的,有不少人认为那一天是中国最诡异的一天,据说那是1992年的时候,有一天游客们在故宫玩的时候突然碰见下雨,于是大家在故宫中找地方躲雨,这时人们发现红色的宫墙上出现了一排宫女,这个现象据说被一些人拍了下来,大家感到毛骨悚然,关于这个灵异事件也迅速流传开来。

其实这件事科学家们也给出了回应,这也是一个科学现象,原来故宫的红墙中含有一种叫做“四氧化三铁”的化学物质,这种物质在闪电的作用下会有一种类似于照相机的效果,将当时的景象录下来,而在后来闪电的再次作用下,之前的景象就被放了出来,因此就有这样一个堪称灵异的现象。

93年香港广九铁路广告闹鬼天

在1993年的时候,导演在晚上看自己拍摄的广告,发现九广铁路广告中出现了一段诡异的景象,原本是7个小朋友手搭着肩膀玩火车游戏,后来队伍中却多了一个人,这引起了不少的媒体的注意,据说这件事就算在中国十大灵异事件中也是罕见的,不过后来据调查之后发现这只是一个误会而已,是多次拍摄后出现的失误罢了。

02年5月30日华航空难录音

据说当时发生了一个澎湖空难,在空难过去六天之后,中国台湾屏东有一个人受到一条神秘的手机留言,据说里面还能听到一个男人说自己不想死的话,留言是从失事飞机中发出的,不过其实大家怀疑都这件事是编造出来的。

96年中德两国对秦始皇陵进行核磁扫描,发现了三个从未披露的秘密

” 请问大王是怎么看待这个看法的? 这个人就是谢故人,他当时给汉惠帝说的就是关于秦始皇陵的那些字,汉惠帝听了之后当时也认为说的有一定道理,毕竟听多了是二十二年的东巡的时候也是有些心累。

于是便在葬礼结束之后放谢故人出来,然而谢故人站在宫门口想要说“大王,是不是按我之前说的,改变为五方劳作,多挖几个墓呢?” 但是汉惠帝第一次见到他就瞪着他说道:“哟,谢先生你好,来了,来来来,是不是也对秦始皇陵感兴趣啊?” 所以后来谢先生虽然有埋伏在秦始皇陵附近等待开启的那一百五十万大军,但是汉惠帝并没有把墓给挖了出来,而是带着他去看了看自己的猎园,这也是后来有了“临汉小子”这个词,而且也从此嘲讽谢先生的了。

不过后来在汉景帝继位之后,听到谢先生有一个特别懂得诗词的弟子,便邀他进来和自己聊天,而这个人就是汉武帝,而后来的事情就大家都知道了。

中世纪误把秦始皇陵挖进了下水道。

关于秦始皇陵的这个故事,是后来张教授在《资治通鉴》上所写的,而他所知道的秦始皇陵也是从史书中了解到的。

而实际上到目前为止北美和欧洲虽然是没有发现古代帝王陵墓,但是在我国的古村落和城市的基础上,发现了大量的古代古陵,其中包括了商周等时代的古陵,而且齐楚这两个历史时代的古陵也有不少是规模非常庞大的,无可奈何的是由于那个时代农耕力量的衰落,所以对于古陵的价值和意义也不是很了解,所以对古陵的破坏也是随处可见,可惜的是这个历史时代的内容也无法得知了。

而清代三百年的时间里对于古陵的破坏问题也是相当严重的,许多当地村民都会根据古老的文化进行寻找挖掘古陵,而且这种行为在古代也是得到大多数人的认可的,甚至有些人为了富有,会利用古陵中蜿蜒曲折的通道进行帮有钱人的墓葬通往另外一座墓,而古陵挖掘的大小也是由当地的土地资源和社会经济状况所决定的,而且也只有古陵的墓葬品有了价值,所以才得到的一定的保护。

因此张教授等人当时也没有在报告上进行详细叙述,但是在1959年的时候,却有一群叫做“大洋纪事”的中国杂志题材的印刷品,用中文文字进行详细记载中国历史,受到了美国许多汉学家的青睐,而在1960年间,印刷品已经从私人资本回到了美国人手中,不久后就在美国开设了一节大学专业,而且也有许多“大洋纪事”的粉丝,这个节目后来更是受到了大家的喜爱,甚至还有隔海异军突起的粉丝,而且也有许多非常有能力的汉学家。

96年中德两国对秦始皇陵进行核磁扫描。

随着社会技术的不断进步,在百年前国家建立起来“人类文明古迹”,将世界大同的文明古迹在世界各地建立了一万多个“文化保护区”,以便能够有条不紊的对文化古迹进行研究发掘等。

而中国在改革开放之后,古代帝王陵墓成为了仅次于古代墓葬的文化古迹,随着地质勘查的成立,各种地质勘察的规模逐渐扩大,而国家也在大力推广了广泛的文物保护知识,作为一个拥有中华文明的汉文化,对于中华文化是非常有兴趣的。

但是当时社会普遍认为,在秦始皇陵还存在许多陪葬品没有挖掘,可以解决许多文物学家的问题,所以从这一年开始,古陵的保护才开始受到重视,同时也改变了之前浏览古陵和挖掘古陵的观点,对古陵也做出了许多的努力和贡献,尽管更早之前的差强人意的年代所流传下来的一些遗物现在已经无处可寻了。

在追寻古陵的脚步中,一群地质能源的科研人员拿着自己手中的地质资源对古陵墓进行了详细的勘察,结果显示,秦始皇陵基地一共有六十平方公里大,这是一个新的发现,同时也对后来的研究起到了重要的作用,而且对于秦始皇陵的研究,下面的工作就更加顺利了。

而且在1980年的时候,有人开始对秦始皇陵进行先进的计算机辅助扫描,从这些成果来看,秦始皇陵地下的墓室是非常大的,这无疑让那些想要破坏的人坐立难安的。

可惜的是许多不肯老实的人直到现在都没有死,但是后来我国先进的地质技术也在发达的时候进行了扫描,最终的结果显示,秦始皇陵一共有九层,这个结果可以说是非常震撼的。

而在1996年的时候,为了对秦始皇陵地下的九层进行进一步的扫描和研究,以便对中国建立的文化遗产进行保护,所以就开始了历五年的努力,最终的结果显示,秦始皇陵地下的九层建筑中有关于秦始皇等人死后“视图六国”的九层高楼等建筑,并且由于当时地质能源方面的科研人员都采用了最先进的地质能源技术,所以这些建筑物的存在已经无法被否定了。

同时也可以让大家对秦始皇陵有一个全新的认识,也让那些想要对古迹进行破坏的人不得不放弃。

发现秦始皇陵地宫的三个秘密。

在研究秦始皇墓室的时候,我们对西方的德国进行了磁力扫描,当时德国曾在一战、二战和冷战期间制造了许多新的军事装备。

所以在研究这些机器的时候,我们也是赞叹不已,最终在阅读许多《喜马拉雅》杂志中发现,这个秦始皇陵地宫也是研究出来的,而在此文中我们也了解到,秦始皇陵地宫并没有什么西面的墓葬物,而是中间和东面的墓葬物非常多,而且还可以发现三个秘密。

在对秦始皇陵的九层地宫进行磁力扫描的过程中,我们发现这三个秘密,第一个就是秦始皇陵地宫内的水银量非常多,在研究水银的过程中,我们发现了这些水银可以用于防盗和防腐,这一点非常合理; 而且还有一说法就是让秦始皇死后的躯体巡游六国,而水银又是表示着水的流动,所以这个说法也是非常有道理的; 而第二个秘密就是地宫内的九层高楼建筑,这些建筑可以用于秦始皇死后在高处眺望、第三个秘密就是九层建筑用的木头和瓦片,这些木头和瓦片使用寿命并不是很长,但是使用到秦始皇陵这个时期还是非常好的,所以这些也是非常有价值的。

结语 秦始皇陵作为秦始皇一统天下后的乾坤大墓,同处于公元前二世纪和三世纪的古代历史时期,秦始皇陵的发掘和保护是非常重要的。

但是对于秦始皇陵地宫有这三个秘密的存在,还需我们进行进一步的保护研究,同时也需要我们发掘更多的秦始皇陵地宫中的古葬品。

不仅保持秦始皇陵的神秘感,同时还可以让我们的科学技术不断的进步,对于秦始陵的保护和研究,不仅是文物的保护,更是对于中国的历史文化的传承和保留,秦始皇陵的发掘和研究对于我国都是非常重要的,可以给我国带来很多的发现。

秦始皇陵:千古一帝的永恒沉睡之地

秦始皇嬴政,作为中国历史上第一位称皇帝的君主,统一六国,建立了大一统的秦帝国。

他期望在死后依然能够延续生前的荣耀与统治,于是倾全国之力,为自己修建了这座规模空前的陵墓。

秦始皇陵的选址极具讲究。

骊山北麓,地势雄伟,风景秀丽,且背山面水,符合古代风水学中“枕山蹬河”的理想格局。

从风水学的角度来看,这样的位置被认为能够汇聚天地灵气,保佑陵墓主人的安宁和后世的昌盛。

秦始皇陵的规模之大令人叹为观止。

据考古勘测,陵园总面积达到 56.25 平方千米,相当于 78 个故宫的大小。

陵寝分为内外两重城垣,内城周长约 3840 米,外城周长约 6210 米。

城墙高大厚实,彰显着皇家的威严和气度。

秦始皇陵的建筑结构复杂而精妙。

陵墓内部设有众多的宫殿、楼阁、库房等建筑,仿佛是一座地下宫殿群。

其中,最为著名的当属地宫。

虽然地宫至今尚未完全发掘,但据《史记》记载:“穿三泉,下铜而致椁,宫观百官奇器珍怪徙臧满之。

令匠作机弩矢,有所穿近者辄射之。

以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理。

以人鱼膏为烛,度不灭者久之。

”这一描述让人们对神秘的地宫充满了遐想。

地宫中的水银象征着江河大海,不仅营造出了恢弘的景观,也起到了防腐防盗的作用。

而那些精美的壁画、雕刻以及珍贵的陪葬品,无疑展现了秦朝高超的工艺水平和丰富的文化内涵。

秦始皇陵的陪葬坑更是丰富多样。

其中,兵马俑坑无疑是最为引人瞩目的。

兵马俑规模宏大,栩栩如生,排列整齐。

每个陶俑都有着独特的面部表情和姿态,仿佛在诉说着当年秦军的威武雄壮。

这些兵马俑不仅是艺术的杰作,更是研究秦朝军事、文化和社会的重要实物资料。

除了兵马俑坑,还有马厩坑、百戏俑坑、文官俑坑等众多陪葬坑。

这些陪葬坑中的文物从不同侧面反映了秦朝的社会生活和文化风貌,为我们了解那个遥远的时代提供了珍贵的线索。

秦始皇陵的修建历时漫长,耗费了大量的人力、物力和财力。

据估计,参与修建陵墓的人数多达数十万,工程持续了数十年之久。

这一浩大的工程,不仅是秦始皇个人权力和欲望的体现,也反映了秦朝高度集中的政治体制和强大的国家动员能力。

然而,秦始皇陵的修建也给当时的社会带来了沉重的负担。

繁重的劳役和赋税导致民不聊生,社会矛盾激化,为秦朝的迅速灭亡埋下了隐患。

尽管秦始皇陵在历史的长河中经历了风雨侵蚀和人为破坏,但它依然散发着独特的魅力。

多年来,考古工作者们不断努力,通过科学的考古发掘和研究,逐步揭开秦始皇陵的神秘面纱。

对于秦始皇陵的保护和研究,具有极其重要的意义。

它不仅是中华民族的文化瑰宝,也是全人类共同的文化遗产。

通过对秦始皇陵的深入研究,我们能够更加全面地了解秦朝的政治、经济、文化、艺术等方面的成就,进一步丰富和完善中国古代历史的研究体系。

同时,秦始皇陵的保护也是一项艰巨而紧迫的任务。

随着时间的推移,陵墓面临着自然风化、地下水侵蚀以及人为破坏等多种威胁。

我们需要采取科学有效的保护措施,运用先进的技术手段,加强对陵墓的监测和保护,确保这一珍贵的文化遗产能够长久地保存下去。

展望未来,秦始皇陵的研究和保护工作仍将继续。

随着科技的不断进步和研究的深入开展,相信我们将会有更多的新发现和新认识。

秦始皇陵将继续吸引着世界各地的人们前来瞻仰和探索,它所蕴含的历史文化价值将永远熠熠生辉,为人类文明的发展作出更大的贡献。

秦始皇陵,这座沉睡了千年的地下宫殿,见证了古代王朝的兴衰荣辱,承载着中华民族的悠久历史和灿烂文化。

它是古代劳动人民智慧和汗水的结晶,也是人类文明史上的一座不朽丰碑。

让我们怀着敬畏之心,去探寻它的奥秘,感受它的魅力,传承它所代表的伟大精神。

在对秦始皇陵的进一步研究中,我们发现其陵墓的布局和设计蕴含着深刻的政治和宗教意义。

整个陵墓的结构仿佛是秦朝统治秩序在地下的延续,反映了秦始皇对权力永恒掌控的渴望。

从工程技术的角度来看,秦始皇陵的建造展现了当时高超的技艺水平。

例如,在挖掘墓道和墓室时,工匠们巧妙地运用了力学原理,确保陵墓的结构稳定。

而在制作兵马俑等陶俑时,他们对泥土的选择、烧制的温度和工艺的掌握都达到了炉火纯青的地步。

同时,秦始皇陵周边的环境也为研究当时的地理和生态提供了重要线索。

通过对土壤、植被等方面的分析,我们可以了解到秦朝时期骊山地区的自然状况以及人类活动对环境的影响。

然而,对于秦始皇陵的研究也面临着诸多挑战。

由于目前的考古技术和保护条件的限制,我们无法对陵墓进行全面的发掘,许多秘密仍然深埋在地下。

此外,如何在研究的同时做好保护工作,确保陵墓不受损害,也是一个亟待解决的问题。

在未来的研究中,多学科的交叉融合将成为趋势。

历史学、考古学、地质学、物理学等多个领域的专家将共同合作,运用最新的科技手段和研究方法,为解开秦始皇陵的谜团提供更多的可能。

我们期待着在不远的将来,能够对秦始皇陵有更深入、更全面的认识,让这座伟大的历史遗迹在新时代焕发出更加璀璨的光芒,为人类的文明和进步贡献更多的智慧和力量。

总之,秦始皇陵是一座无尽的宝藏,它不仅是历史的见证,更是未来探索的源泉。

我们有责任和义务保护好它,传承好它所承载的文化遗产,让子孙后代都能够领略到这一伟大奇迹的魅力。

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。