82岁潜入1400米深海 这位全世界年纪最大的深潜者 不简单

在最近网友热议的B站五四”青年节视频如何快速变老”里,中国科技馆原馆长、80岁王渝生教授向大家传授保持年轻的秘诀”:如果想保持年轻,就要保持兴趣,只要对这个世界有好奇心,我们大脑和身体里的每一部分,都会不由自主地延续年轻。

视频中80岁老馆长希望大家用实际行动去享受年轻,想说的话就说、想去的地方就去、想见的人就见、想做的事就做。

如果用这个标准评判87岁的B站知识区UP主汪品先院士,那他一定还没老。

他正像年轻人一样,做自己想做的事。

82岁那年,汪品先前往中国南海,9天内连续三次下潜到1400米的深海,成为全世界年纪最大的深潜者。

咱就是说,汪院士,真的很勇!

01 82岁院士勇潜深海

如此高龄,潜入深海,不怕吗?很多人问过汪品先院士。

在回答这个问题前,我们先简单了解下汪品先——1936年出生于江苏苏州,是我国著名的海洋地质学家。

1960年毕业于前苏联莫斯科大学地质系。

现任同济大学海洋与地球科学学院教授、博士生导师。

他的一生,见证了我国海洋科学的发展之路。

探索本身意味着风险,此次潜入深海时,汪品先就说,我们搞地质的人,你不上山下海,你光是看地图那怎么行啊。

”

2018年,我国第二台深海载人潜水器深海勇士号”投入实验性应用。

深海勇士号”隶属中科院深海所,汪品先迎来了下海的机会。

汪品先院士在下潜之前的拍照。

如果问怕不怕,汪品先更多的是激动、期待,直言这一天我等了40年。

”

汪品先解释,说起深潜的危险性,其实并不大。

深潜器从一开始,就以保障人的安全为首要因素。

世界上目前还没有深潜的人死在海底,安全性相当有保障。

而这次的团队又做了周密的安排和部署,让他基本上没有太大的顾虑。

深海勇士号”在海底拍摄的景象。

看到珊瑚、海绵、苔藓虫等海底景象,汪品先恨不得从深潜舱里把手伸出去,拿个榔头敲它一下,看看它到底是什么成分,现场做个地质考察”,兴奋之情,溢于言表。

搞了几十年深海研究,到80多岁我才真正看到了自己研究的东西。

”当这位终身呕心沥血投身科学事业的老教授说出此话,听到的人无不泪目。

02 满满含金量”

UP主@汪品先院士有170余万粉丝,他的简介很简单,海洋地质学家,中科院院士,同济大学海洋与地球科学学院教授”,乍看很有含金量”——

点开他的视频才发现,真的很有含金量”!

在B站,汪院士解答大家小时候都看过的世界未解之谜:著名的百慕大三角传说是真是假?神秘的马里亚纳海沟再往下是什么?海怪是真实存在的吗?

通俗易懂的回答里既有奥妙的知识,又有浓厚的人文情怀,B站的同学们都很喜欢与他探讨学术问题。

满满的弹幕里,透露着网友们对这位学术大咖”的敬意与喜爱。

此外,他还总是耐心回答回答网友们脑洞大开的提问:如果地球表面70%都是大陆,世界会怎样?退潮之后,海水去哪儿了?深海压强那么大,为什么深海生物没有被压扁?每一个都受到了网友的欢迎。

03 关于走红

对于走红这件事,汪院士有着积极的态度:我不觉得‘网红’是个负面的词。

影响力是很好的东西,关键在于你拿它去兑换什么。

”

汪院士把每一次录视频当讲课,把年轻人当朋友,当了一辈子老师,教了一辈子书,他总结:要教好课,就要有底气,敢于站在聚光灯下侃侃而谈;不要担心别人指出自己的错误,科学创新要求有活跃的气氛。

除了讲课,他还写了《深海浅说》、《科坛趣话》等科普读物,一个个深入浅出、风趣幽默的科普小故事,拉近了与读者之间的距离,普及了海洋知识。

汪品先在给小朋友做科普中。

从三尺讲台到科普大V”,从科学院士到深海勇士,不管在哪个舞台上,汪品先都全力以赴,和海洋打了一辈子交道,他非常乐意能带领网友们关心海洋、学习海洋、探索海洋,了解更多海洋文化。

在B站上,有很多像汪品先院士一样的乐于分享知识的爷爷奶奶,诸如@欧阳自远院士、@不刷题的吴姥姥、@戴建业老师等,他们在B站分享天文、物理、文学等各个领域的科学知识。

虽然白发飘飘,但他们照样玩转网络,用年轻人喜爱的方式传播知识、答疑解惑。

如今,B站已经成为网友获取知识、开拓视野的重要平台,当下正值B站第二届纪录片开放周,B站对外开放3572部纪录片作品。

此次开放的片库中,既有《绿色星球》《地球脉动》《浮生一日》等海外经典优质作品,也包括《河西走廊》《舌尖上的中国 第一季》《人间世 第一季》等国产口碑作品,还有《人生一串》《众神之地》《人生第二次》等B站出品的爆款作品,涵盖、历史、科技、美食、动物等众多领域。

对纪录片感兴趣的网友可以前往围观。

万万没想到,《山海经》居然是一本“食谱”?

《山海经》成书于战国至汉初,包含上古地理、历史、神话、天文、动物物、宗教等诸多方面的内容,是一部上古社会生活的百科全书。

可以称之为华夏诸神志、洪荒地理图,又可以称之为巫术祀典、志怪故事集、本草图典、矿物图谱…… 《山海经》共18卷,约3万多字,由主要由《山经》《海经》组成。

别看字数不多,但通篇都是文言文,还有不少生僻字,晦涩难懂。

比如下面这只来自基山的萌兽,如果不标拼音,你知道怎么念嘛? 即便现在市面上有不少白话版《山海经》,但注释+译文,厚厚一本,看着也是干巴巴的,理解起来并不容易,很难啃。

明明是一本非常有趣、内容丰富的“宝书”,里面的八方诸神、山精海怪、奇花异木、神话传说都令人无比向往,最后往往望而却步。

诶!且慢! 如果想要了解这本上古奇书,你或许可以从这本《不白吃说山海经》开启你的山海之旅。

不白吃何许人也? 超有文化又爆笑可爱的二次元美食家,全网粉丝突破4000W,视频曝光量110亿 互动量 5亿。

你可能在抖音、快手、小红书、B站等平台都见过他的身影! 他发布了很多动漫美食视频,通过生动有趣的讲述,将美食和文化巧妙地融合在一起,深受热爱美食的大人和小孩的喜欢。

简单新奇的画风,幽默搞笑的台词,吃货界大佬~每集必出场的嘤嘤怪助阵,让科普变得不死板不教条,令人看了还想看。

他的口头禅是:我是不白吃,我真是太有文化了! 有文化的不白吃,不局限于了解现代美食,他还想多了解古代的传统文化。

这一次他要吃遍经典,第一站就是《山海经》—— 《不白吃话山海经》讲述了什么故事? 美食家“不白吃”穿越到《山海经》的上古时代,游历《山海经》中的名山大海,探寻那些山精海怪、奇花异木。

他吃惊地发现地上跑的、水里游的、天上飞的都能吃!就连矿石都能舔一舔,嘿,咸的! 原来!《山海经》居然是一本“食谱”。

在古人认识世界的角度中,所有事物似乎都可以分为“能吃”和“不能吃”。

在《山海经》中,面对奇珍异兽,古人想,如果把它们抓来做成食物,会是什么味道?书中记载了许多或奇形怪状,或憨态可掬,甚至凶神恶煞的动物,在记录完这些动物的栖息地、形貌特点等信息后,常会加上一句,食之如何如何,将它们的疗效记载得清清楚楚。

可见食疗在上古时期就已经风靡,也不得不佩服古人“神农尝百草”的精神。

据说,吃了祝余草,就不会觉得饿;吃了迷毂花,就再也不会迷路;吃了鹿蜀就能儿孙满堂;吃了尚付鸟,再也不会感到累,24小时连轴工作…… 除了吃,《不白吃话山海经》里还介绍了有趣的历史文化,比如讲青丘山时,可能很多人会想起《三生三世十里桃花》里的青丘女君:白浅上神,是一只九尾狐。

真正在历史中,九尾狐经历了从吃人的怪兽——祥瑞之兽——蛊惑人心的妖兽的跌宕转变。

《不白吃话山海经》五大亮点 --超有趣的《山海经》新说-- 尊重原著的基础上,增加好玩、幽默、爆笑的故事情节,把神兽的特点用文字和图画表现得活灵活现。

超有趣、超生动,脑洞大开!撩动你的吃货基因,轻松读懂《山海经》! 跟着不白吃逛吃逛吃逛逛吃!领略漫画版“舌尖上的《山海经》”。

--高品质全彩漫画-- 16开的大开本,全彩漫画,很多跨页图,场景式再现山海经的奇幻魅力。

超大跨页图 --资料考据严谨,展示古图-- 为了提升阅读体验,书中的生僻字都加了拼音,3-99岁的大人和小孩都能看懂;此外还展示了明清时期的《山海经》古图,保留山海经的原汁原味。

轻松读懂!快速领略《山海经》的神奇魅力 精选清代吴任臣图本和明代蒋应镐图本的古画,翻看着不白吃的漫画山海怪兽,对比古图,各有特色~ --看漫画+追番,系列图书看不够-- 此次出版的是《不白吃话山海经》的第一册,后续还有第二册、第三册……是“不白吃话山海经”的系列图书。

除了漫画书,《不白吃话山海经》的动画番剧也正在B站火热更新中, 已更新到25画,播放量2600万+评分高达9.3 来源:中国日报网

为什么我们还没有遇到外星人?

斯特恩和位于苏黎世的瑞士联邦理工学院地球科学教授塔拉斯-杰里亚博士在最近12日发表在《科学报告》杂志上的一项研究中提出,在孕育生命的行星上存在海洋和大陆,以及长期的板块构造,对于活跃的交流文明(ACCs)的进化至关重要。

研究人员得出结论认为,系外行星上可能缺乏这三个条件,这将大大减少银河系中此类 ET 文明的预期数量。

新自然科学与数学学院可持续地球系统科学教授斯特恩说:"生命在地球上已经存在了大约40亿年,但像动物这样的复杂有机体直到大约6亿年前才出现,也就是现代板块构造开始后不久。

板块构造真正启动了进化机器,我们认为我们已经了解了其中的原因。

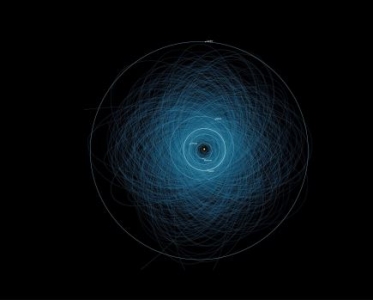

" 德克萨斯大学达拉斯分校的地质科学家罗伯特-斯特恩(Robert Stern)博士和一位同事的研究提出了一种地质学解释,解释了为什么还没有发现先进地外文明的确凿证据,尽管德雷克方程(如图所示)预测银河系中应该有许多这样的文明能够与我们交流。

资料来源:得克萨斯大学达拉斯分校 大家都去哪儿了? 1961 年,天文学家弗兰克-德雷克博士(Dr. Frank Drake)设计了一个等式,将几个因素相乘,估算出银河系中能够让人类知道其存在的智慧文明的数量: N = R* xfpx nexflxfixfcxL N:银河系中可探测到电磁辐射(无线电波等)的文明数量。

R*: 每年形成的恒星数量。

fp:有行星系统的恒星的比例。

ne:ne:每个太阳系中具有适合生命存在的环境的行星数量。

fl:实际出现生命的合适行星的比例。

fi:出现智慧生命的含生命行星的比例。

fc:发展出能产生可探测到的存在迹象的技术的文明比例。

L:此类文明产生此类迹象的平均时间(年)。

为这七个变量赋值一直是一种有根据的猜测游戏,它导致了这样的预测,即这种文明应该是普遍存在的。

但如果这是真的,为什么没有确凿的证据证明它们的存在呢? 这一矛盾被称为"费米悖论",以核物理学家、诺贝尔奖获得者恩里科-费米博士的名字命名。

在他们的研究中,斯特恩和杰瑞亚建议改进德雷克方程的一个因子--fi,即出现智慧生命的含生命行星的比例--以考虑到在这些行星上存在大型海洋和大陆以及板块构造超过 5 亿年的必要性。

斯特恩说:"在最初的表述中,这个系数被认为接近1,或者说是100%--也就是说,所有拥有生命的行星上的进化都会向前推进,只要有足够的时间,就会变成智慧文明。

"我们的观点是:事实并非如此。

" 板块构造的影响 板块构造学是 20 世纪 60 年代末提出的一种理论,认为地壳和上地幔被分割成移动的碎片或板块,移动速度非常缓慢,就像指甲和头发的生长速度一样快。

在太阳系中,四个表面有变形和火山活动的岩石天体中只有一个--地球--有板块构造。

斯特恩说,其他三个岩体--金星、火星和木星的卫星木卫一--变形活跃,并有年轻的火山,但它们缺乏板块构造。

另外两个岩质天体--水星和月球--缺乏这种活动,在构造上是死的。

斯特恩说:"更常见的情况是,行星的外壳是不破碎的固体,这就是所谓的单层构造。

但板块构造在推动高级生命形式出现方面要比单层构造有效得多。

" 随着构造板块的移动,它们相互碰撞或分离,形成了山脉、火山和海洋等地质结构,同时也形成了温和的天气和气候模式。

通过风化作用,营养物质被释放到海洋中。

通过创造和破坏栖息地,板块构造为物种的进化和适应带来了适度但持续的环境压力。

斯特恩和杰瑞亚还评估了大型陆块和海洋的长期存在对于进化成活跃的、具有通信能力的物种的重要性。

斯特恩说:"大陆和海洋都是逆变星所必需的,因为从简单到复杂的多细胞生命进化必须在水中进行,但进一步进化导致对夜空的好奇、利用火和金属创造新技术,以及最终出现能够向太空发送无线电波和火箭飞船的逆变星,则必须在陆地上进行。

" 完善德雷克方程 研究小组提出了对德雷克方程的修订,将fi定义为两个项的乘积:foc 是指有大量大陆和海洋的宜居系外行星的比例,fpt 是指有长期板块构造的行星的比例。

斯特恩说,根据他们的分析,具有最佳水量的系外行星的比例可能非常小。

他们估计foc的值在 0.0002 到 0.01 之间。

同样,研究小组认为,持续时间超过 5 亿年的板块构造也是极不寻常的,因此估计fpt值小于 0.17。

斯特恩说:"当我们把这些因素相乘时,我们得到的fi的精确估计值非常小,介于0.003%和0.2%之间,而不是100%。

这就解释了在我们的银河系中发展智慧生命的有利行星条件极其罕见,并解决了费米悖论。

" 据美国国家航空航天局(NASA)称,通过地面观测以及开普勒和詹姆斯-韦伯太空望远镜等轨道平台,已经确认银河系中存在5000多颗系外行星。

虽然包括达拉斯UT大学物理助理教授Kaloyan Penev博士在内的科学家们已经能够更好地发现其他恒星周围的行星,并估算出岩石行星的数量,但他们还不具备探测系外行星板块构造的能力。

斯特恩说:"生物地球化学认为,固体地球,尤其是板块构造加速了物种的进化。

像我们这样的研究非常有用,因为它们能激发人们对更大的奥秘进行广泛的思考,并提供了一个例子,说明我们可以如何将地球系统的知识应用于有关我们宇宙的有趣问题"。

编译自/ScitechDaily

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。