史前文明的真相

人类崛起以前,是否存在史前文明?17亿年前的核反应堆,5亿年前的脚印,50万年前的火花塞......这些神秘的史前物品,大概是吹捧者最为热衷传播的证据”。

但稍加以探究,这些史前文明”的真相,其实就能清晰地暴露在我们面前。

希腊人说,人类世纪分为黄金、白银、青铜和黑铁时代。

每个时代结束,人类因堕落腐朽受到神的惩罚,毁灭,又重生。

三体人说,三颗太阳毫无规律的运动,恒纪元”与乱纪元”交错,文明在数百次的劫难中延续。

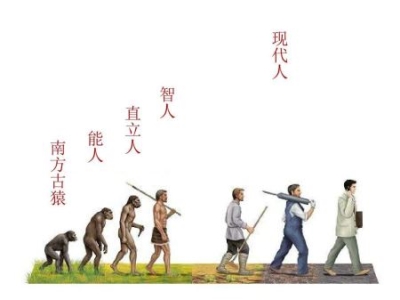

地质学家说,自显生宙以来,生命至少经过五次大灭绝。

在我们人类崛起之前,是否还存在着其他史前文明?5亿年前的脚印,50万年前的火花塞,17亿年前的核反应堆……这些在本不该出现的地方出现的人造物,被称为欧帕兹”(Out-of-place artifact)的神秘史前物品,究竟又是怎么一回事?

三叶虫上的脚印

左:三叶虫上的脚印。

这块珍贵的标本,还珍藏在美国德克萨斯州的神创论证据博物馆(Creation Evidence Museum)中。

右:Elrathia Kingi是该地层最常见的三叶虫。

流言: 《生活大爆炸》第5季第18集中,Sheldon看到Penny坐在自己的专座上却熟视无睹时,Leonard感慨道:我想是有人穿越回去,踩死了一只虫子,改变了人类历史的进程”。

在犹他州羚羊泉一块5亿年的石板上,还真有一个时空错乱的脚印”。

1968年,一名化石爱好者敲开一块石板,发现上面居然有一个鞋印”,踩在两只三叶虫上。

要知道,三叶虫可是古生代声名显赫的海生节肢动物,生于寒武纪生命大爆发的绚烂,死于二叠纪生物大灭绝的悲壮,就连恐龙都不曾见过其真容。

不少神创论者,都将脚印”标本视作对进化论和传统地质学的严峻挑战。

真相:地质学家认为,这不过是岩石中某个坚硬的部分剥落下来,剩下的部分看起来就像鞋印了。

足迹化石需要暴露环境,通常是连续的序列,会产生压力变形——这三个特征鞋印”都不具备。

再者,鞋印上的三叶虫Elrathia Kingi生活在海中,不知是哪位智慧生命没事穿鞋到海里蹬了一脚?心理学有一个名词,来形容这种将模糊、随机的图案赋予实际意义的现象,叫空想性视错觉”(pareidopa)。

例如火星上的人脸,人民币上的跪拜猫,等等。

50万年前的火花塞

切开后的科索人造物品(左)和X光下的透视照片(右)

流言: 1961年,三名矿物爱好者在美国加州Olancha附近找到一颗晶洞”(geode),切开后,里面竟镶嵌着一个类似内燃机上用的老式火花塞。

这便是大名鼎鼎的科索人造物品”(Coso artifact)。

有人转述地质学家的意见称,形成这枚晶洞至少需要50万年。

50万年前,欧洲还是尼安德特人的天下,亚洲还行走着北京人,会是谁制造了这样一件闪耀着现代科技光芒的物品?

真相:这的确是智慧生命的杰作。

不过,它的制造者正是人类自己,年代也没那么久远。

这是由Champion公司于1920年代生产的火花塞。

而包裹它的并非晶洞。

晶洞形成于岩石中的空腔。

溶解的硅酸盐(或碳酸盐)沉淀在空腔的内壁,逐渐发育成晶洞。

晶洞的外部通常是玉髓(即隐晶质石英),内部生长着石英晶体。

而科索人造物品没有这些特征。

它表面莫氏硬度为3,远低于玉髓,可能只是硬化的粘土,或是火花塞表面的铁形成的氧化物结核——这一过程可只需要数十年。

来看看真正的晶洞是什么样的吧。

产自巴西的紫水晶。

类似搞错年代的欧帕兹”并不罕见。

1971年Lin Ottinger在犹他州Moab附近的白垩纪地层中发现的人体骨骼,不过是几百年前下葬的美洲土著。

1936年在伦敦附近奥陶纪的石灰岩中竟然包裹了一把铁锤,但这只是溶解的石灰岩重新沉淀在铁锤周围。

1852年在马萨诸塞州岩石爆破碎片中发现的金属花瓶——被宣称有10万年历史——也不过是维多利亚时期风格的烛台。

爆破后早已找不到物品原始的岩层位置,又何来10万年之说?

文中提到的铁锤(左)和花瓶(右)。

既然是人类自己的作品,可不能让史前生命无功受禄。

17亿年的核反应堆

流言:这个故事要从1972年法国从非洲加蓬奥克洛(Oklo)地区进口的一批铀矿说起。

自然界中,铀同位素含量的比例应该是一致的,铀238为99.27%,铀235为0.72%,其余为铀234,其中只有铀235作为核燃料。

可这批铀矿的铀235,仅有0.717%,这似乎只能指向一个可能——这批铀矿已经被人使用过。

果然,研究人员在加蓬发现了共16处史前核反应堆,它们从17亿年前(另有说法称是20亿年)开始运行,断断续续持续了几十万年。

当时的地球还是细菌和蓝藻的舞台,会是谁构建了这么精巧的核反应堆?不少人不由自主地联想到天外来客或者远古文明。

真相:对于人工核反应堆,铀235的浓度必须提炼到3%;其次要有水的存在,一方面作为中子慢化剂,使中子速度降低,提高其同铀核反应的概率,另一方面作为冷却剂,及时带走热量,避免爆炸。

而在奥克洛这个看似寻常的小镇,一系列巧合的自然条件,使得天然核反应堆正好得以发生。

首先,随着20亿年前地球大气中氧气浓度的增加,铀能够以氧化物的形式溶解于水中,从而富集到一处;其次,17亿年前铀235的含量约为3.1%,满足反应的临界值;再者,这里的铀矿被多孔渗水的砂岩包围。

地下水渗入铀矿中,作为中子减速剂。

当反应释放热量过多,水会蒸发,使反应减速或停止,直到水重新冷却,再开始反应。

最后,这里的矿脉中也没有大量的硼、锂或其他毒素”。

这些元素会吸收中子,可以令核裂变反应停止。

16世纪的南极地图

皮尔里斯地图,由奥斯曼帝国海军上将皮尔里斯(Piri Reis)在1513年编纂。

流言:早在1820年人类第一次发现南极洲之前,16世纪的地图竟已经精确描绘了南极大陆的轮廓?在这张由奥斯曼帝国海军上将皮尔里斯(Piri Reis)在1513年编纂的地图上,南美洲的底部和竟然和一大片大陆相连。

有英国历史爱好者著书称,在明朝,郑和船队就已抵达美洲和南极洲。

甚至有人猜测,在南美洲与南极洲分离的2300万年前,南极已有文明居住。

真相:自托勒密时代起,就有人主张为了平衡北半球的诸多大陆,地球的南方存在着一个辽阔的大洲——它被称为Terra Austraps。

不少地图都有一个假想的南方大陆,通常与美洲或澳洲连为一体。

也有历史学家认为,皮尔里斯地图上的南极大陆,不过是南美东海岸的错误变形,扭曲到了夸张的角度。

至于这张地图对南极勘测的精度,就更无从谈起。

南非凹槽金属球

流言:在南非Ottosdal附近的叶腊石地层中,矿工常会挖到一种神秘的金属球”,距今约三十亿年。

令人称奇的是,金属球的圆周位置常蚀刻着三条并列的凹槽。

这样的形状不禁让人浮想联翩,认为是史前文明留下的证据。

是钱币,是弹药,还是工艺品?没有人知道确切答案。

南非金属球的成分并不完全是金属。

据分析,这些球体直径在0.5到10厘米之间,形状并不完全规则,主要成分是赤铁矿或硅灰石。

真相:地质学家对这种现象再熟悉不过了——结核。

成层的沉积物颗粒中有很多容许溶液流通的孔隙。

溶液中的矿物质围绕着某一中心层层沉淀下来,从而形成与周围岩层成分不同的矿物质团块。

这些团块通常要比周围岩层更坚硬,也更抗风化。

将这些神奇的南非金属球”切开后,可以看到同心圆状的纹层和放射状结构,这正是结核的特征。

至于球体上的这些凹槽,则是周围的层状地层的残留影响。

结核的形状千奇百怪,一般以圆形和椭圆形居多,也有壶形、碗碟形、哑铃形等众多蛊惑人心”的形状。

不少化石爱好者,都曾把结核当做恐龙蛋。

即使是专业的地质学家,也可能因结核摔跟头。

《科学》杂志上,就曾有研究者将一块普通的结核,当做恐龙心脏矿化的结核,还据此得出恐龙具有四室心脏的结论。

这条恐龙即使保存了心脏,那也是铁石心肠。

美国加州的保龄球海滩(Bowpng Balls Beach)。

岩层中的结核风化出来,散布在海边。

把自然产物当做是智慧生物的作品而啧啧称奇,这种张冠李戴的事可不少见。

1964年,一艘考察船在好望角附近3904米深的海底拍摄到的类似天线的物体,让有些人联想到地外生命,经鉴定只是一株海绵。

而最近网络上流传的在俄罗斯勘察加半岛发现的4亿年前的机械齿轮,经过果壳网网友的鉴定,不过是海百合茎的化石。

比起上述案例,另外一些关于人类史前文明的流言,则是不折不扣的伪造。

比如伊卡石——这种出产于秘鲁的石头上刻有神秘图案,包括恐龙与人类共同生活,超前的外科手术图等等。

一度有人鼓吹,这些迹象记录着一个已经湮没的人类远古文明,但后来一名制作者跳出来坦言,制造这些石头比种地容易。

”此外,水晶头骨”——这些由透明石英打造成的人头骨模型,一度流传是前哥伦布时期美洲阿兹特克或玛雅文明制作,后来证实,其实际完成年代是在19世纪中叶或更晚,现在看来,这类文物的神秘形象,也只是文学影视作品大肆渲染的结果而已。

左:伊卡石展品。

右:大英博物馆中的水晶头骨。

凤凰科技

文明天下的泰安岱庙,你去过吗

岱庙,为道教主流全真派圣地,坐落于山东省泰安市区北,泰山的南麓,俗称“东岳庙”。

始建于汉代,坛庙建筑是汉族祭祀天地日月山川、祖先社稷的建筑,都充分体现了汉族作为农业民族文化的特点。

坛庙建筑的布局与构建同宫殿建筑一致,只是建筑体制略有简化,色彩上也不能多用金黄色,是凝聚了古代汉族劳动人民的智慧和力量的标志性建筑。

岱庙城堞高筑,庙貌巍峨,宫阙重重,气象万千。

岱庙创建于汉代,至唐时已殿阁辉煌。

在宋真宗大举封禅时,又大加拓建,修建天贶殿等,更见规模。

其建筑风格采用帝王宫城的式样,周环1500余米,庙内各类古建筑有150余间。

岱庙与北京故宫、山东曲阜三孔、承德避暑山庄的外八庙,并称中国四大古建筑群。

创建历史悠久,有“秦即作畴”、“汉亦起宫”之载。

唐开元十三年(725)进行增修,宋大中祥符二年(1009)再次进行大规模的扩建,据《重修泰岳庙记碑》所载,时有“殿、寝、堂、阖、门、亭、库、馆、楼、观、廊、庑八百一十有三楹。

”金代部分建筑被毁,元时又有增修,明嘉靖二十六年(1547)庙内大部分建筑遭到焚毁,清代修缮。

岱庙城堞高筑,庙貌巍峨,宫阙重叠,气象万千。

岱庙创建于汉代,至唐时已殿阁辉煌。

在宋真宗大举封禅时,又大加拓建天贶殿等,更见规模。

其建筑风格采用帝王宫城的式样,周环1500余米,庙内各类古建筑有150余间。

马可·波罗属于历史,也映照当代中意文明

无论是7月会见意大利总理梅洛尼时,还是11月在同意大利总统马塔雷拉会谈中,中国国家主席习近平都特别提及这位东西方文化交流的先行者。

“中国和意大利作为两大文明古国,应该弘扬开放包容、兼容并蓄的传统,推动国际社会以对话化解分歧、以合作超越冲突,携手构建和合共生的美好世界。

”习近平在同马塔雷拉会谈时说。

700多年前,一部《马可·波罗游记》在西方掀起了历史上第一次“中国热”,为一代代友好使者所追随。

半个世纪前,马可·波罗的故事点燃了意大利著名汉学家马西尼(Federico Masini)对中国的向往。

循着马可·波罗东行的足迹,马西尼先后来华求学、工作,回国后投身意大利中文教育事业。

近日,马西尼接受中新社视频电话专访时说,马可·波罗属于历史,也映照当代中意文明。

在马西尼看来,“马可·波罗是一名具有现代化思想的游客”。

谈及马可·波罗及其精神对当今中意两国交流交往的启示,马西尼表示,“抱着相互欣赏和开放包容的态度,两个国家、两种文明应在相互尊重的基础上和平共处、交流互鉴”。

跨越万里之遥的故事,也正由历史书写至现代。

现年64岁的马西尼仍在一线教学。

为罗马大学东方学院本科生、博士生开设的中文课,他已经上了29年,并培养出数十名优秀的博士生。

20世纪80年代,马西尼在华留学,师从朱德熙、陆俭明、马真等著名语言学家,专攻词汇研究。

1994年起,他供职于罗马大学东方学院。

2006年罗马大学孔子学院揭牌成立,马西尼任外方院长至今。

“意大利学生对于汉字的认识已经跟30年前不一样了。

”马西尼说,随着中意人员往来更加频繁,两国人民对研习对方语言和文化的兴趣日趋浓厚。

与此同时,数字媒介迭代升级为中文学习者提供了更丰富的信息获取和学习渠道,对拼音文字母语者来说,表意文字不再陌生。

“现代教师的任务已经发生变化,从传播知识转向治学态度和研究方法,即从‘研究什么’转向‘如何研究’。

”在马西尼眼中,同样的变化也正在孔子学院发生。

“过去,意大利民众对中国是陌生的,这正是孔子学院建设的意义,即旨在传播中国语言和中国文化。

”罗马大学孔子学院是意大利第一所孔子学院,十余年来见证了“中国热”在当地不断升温。

马西尼认为,如今,孔子学院的作用已不止于语言和文化教学,更重要的是传递文明观。

“我们希望培养感情、传播文化,帮助学生树立世界不同文明共存的观念。

” 为实现这一理想,马西尼多年来埋首写作。

一方面,他深入思考因“材”施教之道,参与研制意大利教育部颁布的高中汉语文化教学大纲,主编大纲配套教材以及《意大利人学汉语》《我会说中文》等本土系列教材;另一方面,他系统钻研中文与其他语言系统的互动情况,《现代汉语词汇的形成》等著述由此问世。

马西尼强调,不同语言之间的接触、碰撞与融合如同呼吸之于生物,不可或缺,“语言需要相互交流才有生机”。

而文化交流、文明互鉴亦是如此。

在历史长河中,中意两国的文明交汇事例不胜枚举。

除了马可·波罗的东方之旅,时间卷轴上还镌刻着许多岁月绵长的交往印记。

“悠久的历史是我们两国当下读懂彼此的脉络。

”20多年前,意大利汉学家白佐良与马西尼合力写就《意大利与中国》,梳理出自古罗马帝国与汉朝开始接触以来,中意在贸易、外交和民间交往等诸多方面清晰可辨的历史线索。

2019年3月,在对意大利共和国进行国事访问前夕,习近平在意大利《晚邮报》发表题为《东西交往传佳话 中意友谊续新篇》的署名文章。

文中写道:“中意友谊传承于密切的文化交流之中。

中意两国人民对研习对方文化抱有浓厚兴趣。

中国一位教授在古稀之年开始翻译但丁的《神曲》,几易其稿,历时18载,在临终病榻上最终完成。

意大利汉学家层出不穷,为中欧交往架起桥梁。

从编写西方第一部中文语法书的卫匡国,到撰写《意大利与中国》的白佐良和马西尼,助力亚平宁半岛上的‘汉学热’长盛不衰。

” 去年,《意大利与中国》中译本再版,马西尼为之再作新序,介绍该书收录中意两国文化交流的经历,以及文明相遇的插曲。

人们能看到,中意两国正如马西尼序文中所说的,“这两个在空间距离上如此遥远,但在感情、追求及渴望上有时又似乎如此接近的国家,彼此间所建构的完美的纽带并将千古流芳”。

(完)

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。