四大失落的文明汇总探究史前文明的奥秘

今天小编整理了关于四大失落的文明汇总 探究史前文明的奥秘的内容,一起看看吧!

如果要讲述有关毁灭与古代智慧”的最惊心动魄的故事,那么最能激起人们兴致的肯定是有关失落的文明”的故事。

有限的事实常常被一些制片人和传奇作者添油加醋,其伪科学的描述远远超出事实。

然而,对另一些失落的文明”而言,尽管它们先前被忽视甚至全盘否定,但最新研究却揭示出其传说背后惊人的事实真相。

01、亚特兰蒂斯

有人说它是西班牙南部海岸的一个地区,有人说它是直布罗陀海峡中的一个岛屿,还有人说它是爱尔兰。

不过,如果你相信一支俄罗斯探险队于2010年年初公布的说法,那么它就位于英格兰西南端150千米以外。

亚特兰蒂斯

它是什么?它就是传说中的亚特兰蒂斯。

事实上,每一年都有人站出来指认亚特兰蒂斯就在某个地方。

在所有的失落的文明”中,最能抓住公众想象力的就是亚特兰蒂斯。

2500年前,古希腊哲学家柏拉图最先描述了亚特兰蒂斯,从那以后至今,科学家和媒体一直在对亚特兰蒂斯可能的所在地争论不休。

02、亚马孙史前文明

1999年的雨季快要结束时,地质学家阿尔索·兰奇乘飞机前往巴西阿克里州的首府里奥布朗库,这里位于亚马孙地区西部。

兰奇事后回忆说:快到里奥布朗库时,我观察下面的风景,发现地上有一个完美的圆圈。

这真让人吃惊。

我是地质学家,我知道那个正圆形的大圈不是自然之作。

当时,就职于阿克里联邦大学的兰奇并不知道自己有了一个重大发现。

事实上,他发现了雨林深处一个失落的伟大文明的证据,他的发现将有助于考古学家转变对亚马孙史前文明的看法。

在过去的10年中,兰奇和来自巴西及西班牙的考古学家合作调查亚马孙地区。

2009年他们发表论文称,他们在一个直径超过250千米的区域内发现了超过200座几何特征明显的土方工程遗迹。

除其中一处遗迹的建造年代被测定在公元1283年前后外,其他遗迹的建造年代都早在公元二三百年。

兰奇等人相信,这些建筑遗迹分别是堡垒、居所、道路、桥梁、广场和仪式场所等

根据西班牙殖民者的说法,在亚马孙雨林深处,隐藏着一个神秘而富有的黄金国”,那里到处都是黄金。

兰奇坚持说他并没有发现传说中的黄金国”,至少没有发现黄金,但他们发现的那些建筑结构明确地指向了一个年代在哥伦布之前、能够建造不朽纪念碑的复杂文明社会。

亚马孙史前文明

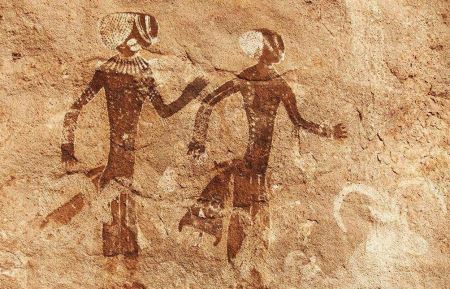

03、失落的撒哈拉文明

刚开始时,考古学家卡罗·伯格曼以为他发现的两块陶片算不了什么。

但是,当他和他的唯一伴侣——骆驼在埃及西部的撒哈拉沙漠中漫游了5天之后,他感觉到了狂喜。

那是1999年2月的一天,伯格曼在无意间发现了一条古代道路,而埃及学家近百年来都不曾注意到它。

从那以后,考古学家在这条道路上一共发现了27个站点”。

这条道路在位于尼罗河西面的达赫莱绿洲的西南方向延伸长达350千米后消失。

有考古学家据此认为,这是第一条穿越撒哈拉沙漠的道路,它表明法老的远征已经深入到沙漠腹地。

失落的撒哈拉文明

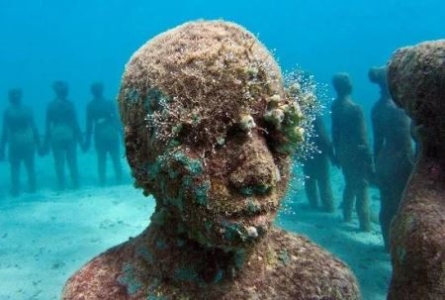

04、大津巴布韦

这真是令人难以置信的经历。

”南部非洲历史学家西蒙·亚当斯说,你穿行在这座公园里,突然遇见惊人的石墙。

没有任何灰泥,这些石墙却完好地连接在一起,立得稳稳的。

你向另一边望去,会见到一座山,山顶上也有一座堡垒。

这时候你的想象力一定会纵横驰骋。

你会疑惑:曾经是谁住在这里?到底发生了什么事……

亚当斯描述的就是大津巴布韦,一座被谜团笼罩的废弃的石头城。

16世纪,到过非洲的葡萄牙商人中流传着一种惊人的说法:非洲南部有一个很大的定居点废墟。

当时最流行的一种理论认为,这一定就是示巴女王的城市之一——阿修马的遗迹。

直到1871年,德国探险家卡尔·毛赫才向欧洲人通报了大津巴布韦的准确位置:今天巴布韦的南部。

文明天下的泰安岱庙,你去过吗

岱庙,为道教主流全真派圣地,坐落于山东省泰安市区北,泰山的南麓,俗称“东岳庙”。

始建于汉代,坛庙建筑是汉族祭祀天地日月山川、祖先社稷的建筑,都充分体现了汉族作为农业民族文化的特点。

坛庙建筑的布局与构建同宫殿建筑一致,只是建筑体制略有简化,色彩上也不能多用金黄色,是凝聚了古代汉族劳动人民的智慧和力量的标志性建筑。

岱庙城堞高筑,庙貌巍峨,宫阙重重,气象万千。

岱庙创建于汉代,至唐时已殿阁辉煌。

在宋真宗大举封禅时,又大加拓建,修建天贶殿等,更见规模。

其建筑风格采用帝王宫城的式样,周环1500余米,庙内各类古建筑有150余间。

岱庙与北京故宫、山东曲阜三孔、承德避暑山庄的外八庙,并称中国四大古建筑群。

创建历史悠久,有“秦即作畴”、“汉亦起宫”之载。

唐开元十三年(725)进行增修,宋大中祥符二年(1009)再次进行大规模的扩建,据《重修泰岳庙记碑》所载,时有“殿、寝、堂、阖、门、亭、库、馆、楼、观、廊、庑八百一十有三楹。

”金代部分建筑被毁,元时又有增修,明嘉靖二十六年(1547)庙内大部分建筑遭到焚毁,清代修缮。

岱庙城堞高筑,庙貌巍峨,宫阙重叠,气象万千。

岱庙创建于汉代,至唐时已殿阁辉煌。

在宋真宗大举封禅时,又大加拓建天贶殿等,更见规模。

其建筑风格采用帝王宫城的式样,周环1500余米,庙内各类古建筑有150余间。

马可·波罗属于历史,也映照当代中意文明

无论是7月会见意大利总理梅洛尼时,还是11月在同意大利总统马塔雷拉会谈中,中国国家主席习近平都特别提及这位东西方文化交流的先行者。

“中国和意大利作为两大文明古国,应该弘扬开放包容、兼容并蓄的传统,推动国际社会以对话化解分歧、以合作超越冲突,携手构建和合共生的美好世界。

”习近平在同马塔雷拉会谈时说。

700多年前,一部《马可·波罗游记》在西方掀起了历史上第一次“中国热”,为一代代友好使者所追随。

半个世纪前,马可·波罗的故事点燃了意大利著名汉学家马西尼(Federico Masini)对中国的向往。

循着马可·波罗东行的足迹,马西尼先后来华求学、工作,回国后投身意大利中文教育事业。

近日,马西尼接受中新社视频电话专访时说,马可·波罗属于历史,也映照当代中意文明。

在马西尼看来,“马可·波罗是一名具有现代化思想的游客”。

谈及马可·波罗及其精神对当今中意两国交流交往的启示,马西尼表示,“抱着相互欣赏和开放包容的态度,两个国家、两种文明应在相互尊重的基础上和平共处、交流互鉴”。

跨越万里之遥的故事,也正由历史书写至现代。

现年64岁的马西尼仍在一线教学。

为罗马大学东方学院本科生、博士生开设的中文课,他已经上了29年,并培养出数十名优秀的博士生。

20世纪80年代,马西尼在华留学,师从朱德熙、陆俭明、马真等著名语言学家,专攻词汇研究。

1994年起,他供职于罗马大学东方学院。

2006年罗马大学孔子学院揭牌成立,马西尼任外方院长至今。

“意大利学生对于汉字的认识已经跟30年前不一样了。

”马西尼说,随着中意人员往来更加频繁,两国人民对研习对方语言和文化的兴趣日趋浓厚。

与此同时,数字媒介迭代升级为中文学习者提供了更丰富的信息获取和学习渠道,对拼音文字母语者来说,表意文字不再陌生。

“现代教师的任务已经发生变化,从传播知识转向治学态度和研究方法,即从‘研究什么’转向‘如何研究’。

”在马西尼眼中,同样的变化也正在孔子学院发生。

“过去,意大利民众对中国是陌生的,这正是孔子学院建设的意义,即旨在传播中国语言和中国文化。

”罗马大学孔子学院是意大利第一所孔子学院,十余年来见证了“中国热”在当地不断升温。

马西尼认为,如今,孔子学院的作用已不止于语言和文化教学,更重要的是传递文明观。

“我们希望培养感情、传播文化,帮助学生树立世界不同文明共存的观念。

” 为实现这一理想,马西尼多年来埋首写作。

一方面,他深入思考因“材”施教之道,参与研制意大利教育部颁布的高中汉语文化教学大纲,主编大纲配套教材以及《意大利人学汉语》《我会说中文》等本土系列教材;另一方面,他系统钻研中文与其他语言系统的互动情况,《现代汉语词汇的形成》等著述由此问世。

马西尼强调,不同语言之间的接触、碰撞与融合如同呼吸之于生物,不可或缺,“语言需要相互交流才有生机”。

而文化交流、文明互鉴亦是如此。

在历史长河中,中意两国的文明交汇事例不胜枚举。

除了马可·波罗的东方之旅,时间卷轴上还镌刻着许多岁月绵长的交往印记。

“悠久的历史是我们两国当下读懂彼此的脉络。

”20多年前,意大利汉学家白佐良与马西尼合力写就《意大利与中国》,梳理出自古罗马帝国与汉朝开始接触以来,中意在贸易、外交和民间交往等诸多方面清晰可辨的历史线索。

2019年3月,在对意大利共和国进行国事访问前夕,习近平在意大利《晚邮报》发表题为《东西交往传佳话 中意友谊续新篇》的署名文章。

文中写道:“中意友谊传承于密切的文化交流之中。

中意两国人民对研习对方文化抱有浓厚兴趣。

中国一位教授在古稀之年开始翻译但丁的《神曲》,几易其稿,历时18载,在临终病榻上最终完成。

意大利汉学家层出不穷,为中欧交往架起桥梁。

从编写西方第一部中文语法书的卫匡国,到撰写《意大利与中国》的白佐良和马西尼,助力亚平宁半岛上的‘汉学热’长盛不衰。

” 去年,《意大利与中国》中译本再版,马西尼为之再作新序,介绍该书收录中意两国文化交流的经历,以及文明相遇的插曲。

人们能看到,中意两国正如马西尼序文中所说的,“这两个在空间距离上如此遥远,但在感情、追求及渴望上有时又似乎如此接近的国家,彼此间所建构的完美的纽带并将千古流芳”。

(完)

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。