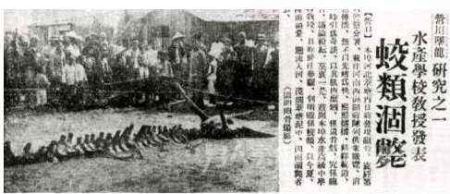

世界上发现的最大的青铜器

该鼎是商王祖庚或祖甲为祭祀其母所铸。

因其腹部著有“司母戊”三字而得名,也有人释作“后母戊”,后母戊即商王武丁妻子之一的妇妌(jìng)。

司母戊鼎的基本资料司母戊鼎是商后期(约公元前十四世纪至公元前十一世纪)铸品,原器1939年3月出土于河南安阳侯家庄武官村。

此鼎形制雄伟,重达832.84千克,高133厘米、口长110厘米、口宽79厘米,是迄今为止出土的最大最重的青铜器。

司母戊鼎初为乡人私自挖掘,出土后因过大过重不易搬迁,私掘者又将其重新掩埋。

司母戊鼎在1946年6月重新出土。

新中国成立后,于1959年入藏中国历史博物馆。

鼎身呈长方形,口沿很厚,轮廓方直,显现出不可动摇的气势。

司母戊鼎立耳、方腹、四足中空,除鼎身四面中央是无纹饰的长方形素面外,其余各处皆有纹饰。

在细密的云雷纹之上,各部分主纹饰各具形态。

鼎身四面在方形素面周围以饕餮作为主要纹饰,四面交接处,则饰以扉棱,扉棱之上为牛首,下为饕餮。

鼎耳外廓有两只猛虎,虎口相对,中含人头。

耳侧以鱼纹为饰。

四只鼎足的纹饰也匠心独具,在三道弦纹之上各施以兽面。

据考证,司母戊鼎应是商王室重器,其造型、纹饰、工艺均达到极高的水平。

是商代青铜文化顶峰时期的代表作。

司母戊鼎更名2011年3月底,位于中国国家博物馆新馆三层的青铜厅开展后,国宝级青铜器司母戊鼎将正式更名为“后母戊鼎”。

于20世纪70年代,学术界对司母戊鼎的铭文提出了新的考释:将“司”改释为“后”。

因为商代的文字书体较自由,可以正书,也可以反书。

“后”在这里表示墓主人的身份,在此处则以释“后”为妥。

2011年3月,随着基本陈列《复兴之路》对公众开放后,在完成改扩建的新国博,司母戊鼎已改名为“后母戊鼎”。

司母戊鼎背后的中国鼎文化鼎为中国古代炊食器。

中国鼎文化的起源可以一直追溯到原始社会新石器时代,早在7000多年前就出现了陶制的鼎。

而其真正的发展最高峰则出现在商朝和西周时期,尤其是商代以鼎为代表的祭祀用容器的制作,盛行于商周时期,延续到汉代。

在奴隶制鼎盛时代,被用作“别上下,明贵贱”,是一种标明身份等级的重要礼器。

有着各种文献资料的记载:天子九鼎,诸侯七鼎,大夫五鼎,元士三鼎或一鼎”,又载“铸九鼎,像九州”。

同时又有成语一言九鼎、三足鼎立、问鼎中原等。

《左传》有载:“桀有昏德,鼎迁于商;商纣暴虐,鼎迁于周”。

鼎也被视为国家政权的象征!

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。