太极拳为什么行?太极拳代表的是什么样的文化传统呢?

在世界非遗入选标准中,有这样一个条件:入选项目应独一无二或至少是非常特别地代表了一种文化传统或是一种现存或已经灭绝的文明。

按此标准对照,太极拳代表的是什么样的文化传统呢?

这还要从明清时期说起。

17世纪中叶,河南温县陈家沟人陈王廷在家传拳法的基础上,吸收众家武术之长,融合易学、中医等思想,创编出太极拳。

此后,太极拳在陈家沟世代传承,又逐渐衍生出杨式、武式、和式、吴式、孙式等多家流派。

今天的研究认为,太极拳的创编与时代的变迁关系密切:当热兵器在战场上愈加广泛地使用,武术逐渐退出战场。

当人们不再急于练成保家护命的“杀人勾当”,而更加需要在练成防卫功夫的同时不伤害自己甚至益寿延年,太极拳被逐渐创造出来就成为了一种必然。

因此,若从源头上说,太极拳是“中国武术自我否定的产物”:从“概不外壮欺弱,慢让快耳”转变为“四两拨千斤”。

从“武术秘籍”到“开枝散叶”

具体而言,各式太极拳的不同,其实也有着时代发展的烙印。

如早期的陈式太极拳,较为质朴刚劲。

研究者认为,尤其二路炮锤,刚猛凌厉,“彪悍”程度不亚于任何外家拳术。

和今天人们修习的明显带有表演性质的太极拳相比,早期的陈式太极拳更具备技击攻防的特点。

不过,这种拳法最初只是作为陈氏家传武术,及至18-19世纪,其传人在进一步精炼归纳拳法的同时渐渐打破门规局限、开枝散叶。

因而有了今天我们所知的杨式、武式、和式、吴式、孙式等诸多不同流派。

以杨式太极拳为例,其就与早期的陈式太极拳风格迥异。

中国非物质文化遗产网所列举的名录中将其特点概括为“拳架舒展,结构严谨,由松入柔,积柔为刚,刚柔相济,身法突出,含胸拔背,以腰为轴,上下相随,内外结合,中正安舒,轻松自然,轻灵沉稳”。

而武式太极拳则是将陈式新架与老架结合起来,又把杨露蝉“大动作”与陈式“小动作”结合起来,行拳时重视身法,强调开合虚实,以心行气,以气运身。

其动作简洁紧凑,舒缓平稳,架势虽小却不局促,胸部、腹部的进退旋转始终保持中正,步法严格,虚实清楚,小巧灵活。

相比较来看,此类拳法更有点文质彬彬的特点。

及至清末民初,随着冷兵器时代结束以及西方体育思想传入,太极拳其中的健身功能愈发凸显。

强身健体,成了人们修习武术的主要目的。

民国时期《中央国术馆组织大纲》中就明确,把提倡中国武术、增进全民健康作为宗旨。

新中国成立后,于上世纪50年代创编二十四式太极拳,以便学练。

在官方推广之下,标准化了的太极拳迅速传播开来、走向全民。

我们还是回到文章开头的那个问题:太极拳代表了什么样的文化传统?

作为一种拳术,今天大多数人修习的太极拳早已与被视作“杀人勾当”的古代实战相去甚远。

相比较而言,这更是一项具备丰富文化内涵的运动:它吸纳了中国传统儒道哲学,体现了阴阳辩证思想,融合了技击、健身、养生等功能。

如今,太极拳习练者遍布全国各地,并在海外有着广泛传播和传承。

太极拳作为中国传统文化的一种符号象征,已成为中国对外文化交流的重要桥梁和纽带,传承着中华民族的文化基因。

(完)

亚健康!太极拳的身心双修秘籍-杨丽太极拳

太极拳要身形圆运行圆

王宗岳在《太极拳论》中说:“立如平准,活似车轮。

”深刻揭示了太极拳圆活的本质。

太极大师郝少如先生对太极身形有自己的领悟,他说:“身如灯笼,腰如米袋。

”李雅轩大师则体悟:“身如气襄,身如气球。

”我理解宗师大师的这些表述是说太极习练者身上必须要有太极圆(否则容易变成太极操太极舞) 在这里,我将江西一位资深太极拳老师对身形太极圆的体悟介绍给大家:无极是圆,浑元气团;太极是圆,阴阳循环;静为圆体,动为圓转;太极拳术,本是圆拳;要求体形,处处成圆;内撑筋骨,八方伸延;由内而外,膨胀之感;撑得好象,皮球一般;肩要撑圆,臂要撑圆;膝窝撑圆,裆要撑圆;虎口要圆,腋下要圆;往复折迭,进退转换;都须表现,衔接有圆;要练着圆,也练意圆,並练神圆。

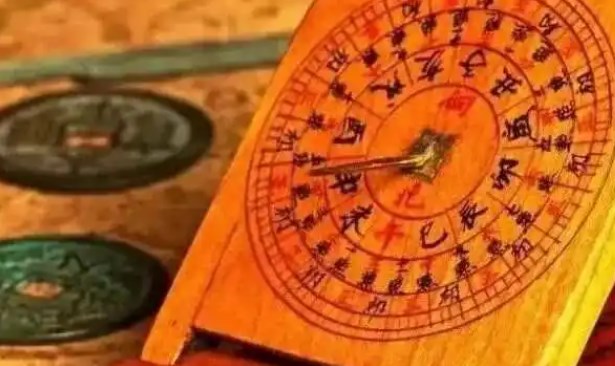

我们所见的阴阳太极图揭示了太极的本质内涵:不仅显示了太极对形态的要求,也揭示了太极对运行规律的要求。

太极图在形态上,是显圆满,没有凹凸,没有缺陷,无始无终,连绵不断,阴阳互根,阴中寓阳,阳中寓阴。

太极图揭示的运行规律:阴阳相济、阴阳互换,阴极变阳,阳极变阴,螺旋运动,有上必有下,有前必有后,有左必有右,气机在内,而非外在,大而无外,小而无内,平衡运转。

太极拳以太极图为理论依据,因此要求练习者做到沉肩坠肘、含胸拔背、松腰圆裆、落胯溜臀、尾闾中正、气沉丹田、命门后撑等等。

这些身法要求只有在心松身松的状态下才能做到。

太极拳内外兼修,关键在于修炼内气,即所谓“以心行气,以气运身。

”要求“气遍周身不稍滞。

”要求“气宜鼓荡,气敛入骨。

”这种修炼需要长期过程,初学时只会身动,逐渐进入外引内动,进而内动带身动,直至无形无相之状。

当太极拳修炼到一定阶段时,练习者会感受到身体内外有圆满的气场感和气圈感。

对*含胸拨背”“气贴背”的体悟也会逐渐认知。

拳经要求“牵动往来气贴背,气敛入骨。

”值得学者重视,打拳时要如此,推手时也是如此。

初学者对于“气贴背”的体悟较浅,但正因为这样,才更容易被忽视。

在太极推手里,我们往往重视身前手的动作,要求不丢不顶,轻灵圆活,棚劲不丟。

然而,对于身后背的要求“气贴背、气敛入骨”的要领常常忽视,我体会如果气不贴背,身体前后方向就会失去平衡。

(有的老师说后面没东西)无论行拳、还是推手走劲粘劲化劲发劲都要保持气贴背,才能身形圆满,保持太极拳的基本形态。

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。