未解之谜重重:秦始皇嬴政死后到底一共殉葬多少人

殉葬是一种很古老的习俗,早在原始社会,人们就把随身使用的工具以及生前喜爱的日用品和死者埋葬在一起。

到了奴隶社会,奴隶作为会说话的工具,也被杀死或活埋,用来殉葬,让他们在"阴间"继续为主人效力。

人殉的数目少的几十,多的上千。

我国考古学家在内蒙古发现一处原始社会的墓穴,里边有一男一女,经过专家分析一致认为该女子是殉葬者。

进入阶级社会以后,妇女沦为贵族男子的玩物与附庸,在殉葬者中,妇女占有相当大的比例。

商代卜辞中就有专门杀祭杀殉女奴的记载。

当然,殉葬者的身份并非全部是奴隶,也有墓主的妻妾和家臣。

人殉的历史从殷周时期开始,那时从天子到大臣,凡有身份的奴隶主贵族死后往往都要用活人殉葬。

奴隶主贵族因身份等级不同,殉葬的人数多少也不一样,少者墓内1—2人,多者殉葬数十人甚至数百人。

秦国用活人殉葬始于春秋时期的秦武公。

殉葬并不是秦朝的先例,在商周时期就很常见。

实际上让身边人殉葬,与可以随心所欲和他所看中的女人性交一样,也算是帝王们的特权之一,只不过是继任者替他完成的。

中国历史上的第一位皇帝------秦始皇嬴政死后,殉葬者数量惊人,大概创造了历史之最。

不计其数人的被迫殉葬在他的陵墓中,如今我们看到的兵马俑规模已经甚是惊人,而在他的墓穴中是否也有这般数目的真人陪葬,就实在是难以揣测了。

相比较于他,朱元璋的陵墓中才不过有几十人殉葬,说起来简直算不上什么,那么嬴政到底安排了多少人为自己殉葬呢?因为他的陵墓至今未重见天日,所以具体数目我们不得而知,但是我们可以凭借正史中的相关记载,也能够推测出一二。

可以推算出一个大概,称其有数千人并非不可信。

嬴政是位好色之君,史上有记载,他在统一六国的过程中,也将六国后宫的女人们给“统一”了,全部充实到自己的后宫里面,即所谓“始皇每破诸侯,写放其宫室,作之咸阳北坂上,南临渭”。

其后宫女人数量之多由此可以想象出来。

而这些女人,全都殉葬了。

据《史记·秦始皇本纪》记载,当秦始皇下葬时,秦二世胡亥下令:“先帝后宫非有子者,出焉不宜,皆令从死。

”后宫嫔妃们生有子者必然寥寥无几,因此,为秦始皇殉葬的嫔妃无疑是中国历史上最多的。

而除了宫嫔殉葬,还让自己的儿子陪葬却鲜有耳闻,秦始皇有二十几个儿子,大部分确实都给秦始皇陪葬了。

但是这并不是秦始皇的意思,而是秦二世胡亥的意思,在秦始皇死后,胡亥害怕自己的众兄弟不服自己,就就心狠手辣的下令让自己的兄弟去陪葬,以消除隐患。

《史记·秦始皇本纪》(卷六)记载:以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理。

以人鱼膏为烛,度不灭者久之。

二世曰:‘先帝后宫非有子者,出焉不宜。

’皆令从死,死者甚。

葬既已下,或言工匠为机,臧皆知之,臧重*泄。

大事毕,已臧,闭中羡,下外羡门,尽闭工匠臧者,无复出者。

从这段文字看,不只后宫女人从死,参与陵寝建设的工人也无一幸免,都成了“殉葬品”。

这是中国历史上的一大悲剧。

这些工匠是秦代工匠中最优秀的,秦二世担心这些人泄露秦始皇陵墓中的机密,便将他们置于死地。

秦始皇动用了70到80多万的人来修建他的陵墓,到了他死了,也没有修好。

那么如果无一复出全都成“殉葬品”的话。

也就是被活埋的多达70万余人。

那么秦始皇陵墓到底有多少人殉葬,按上面整理得出至少有70万人。

那么在今天具体数字我们不得而知,不过从已打开的兵马俑的数量我们不难想象陪葬人数绝对是一个恐怖的数字。

实际上逼生人为死人殉葬的制度,并非是封建社会才出现的,当然也就更不能说是嬴政发明的,只不过秦朝时期的人殉制度在整条历史长河中都比较出名而已。

当初秦武公死的时候就曾安排六十六人为自己殉葬,更多的是秦穆公,他的陵墓中足足发现来180多位殉葬者,规模是现在已经发掘出来的秦朝陵墓中是最多的。

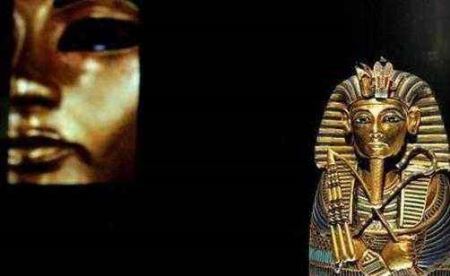

秦始皇陵8000个兵马俑,是不是真人制成?揭密恐怖的殉葬制度

大约在3000年前,那时候还没有秦始皇,整个国家处于春秋战国的战乱状态。

那个时候人们的生产和生活是非常落后的,很多迷信的思想普遍存在,在很多小国都流行的一种殉葬制度,这种殉葬制度非常残忍,而且做得特别过分。

特别严重的就是秦国,在众多国家当中,每个小国都会或多或少的进行陪葬,比如像楚国、韩国、齐国,他们有陪葬的制度,但是这种陪葬的制度规模比较少。

像楚国的国王,他去世之后,陪葬的人数大约只有一个活人,其他的都是一些珍宝或比较有价值的东西,作为陪葬品使用,活人来陪葬的人数非常少。

但是秦国不一样,从秦武公开始,就实行大规模的活人陪葬。

据历史资料记载,秦武公去世的时候,他陪葬人数是66人,这些人大多数都是他生前的服侍者和过往密切的人,比如他身边的工作人员,比如他优秀的将领。

秦国殉葬制度和其他国家不同,最主要的表现在于,它不仅是将自己曾经了嫔妃或者是丫环进行陪葬,他还要求把跟他一起打仗、战功赫赫的将军和一些主要的作战兵力,也一起陪葬。

因为他们那时候崇拜的一种特殊的思想,就是这个国王去世之后,来到阴间地府,他还会像活在世上一样南征北战,还要继续打仗。

所以他离不开那些得力将军,那些战功赫赫的名将。

于是从秦武公开始,就把他两名比较得力的将军,也一同陪葬,从那之后,就开了一个不好的先例,从后面的秦穆公,他也将自己166名将军陪葬,而且还有大量的金银财宝,以及其他的一些有价值的东西。

可以说,他几乎把生前值钱的东西,有价值的一些人才,全部带到了坟墓里去。

这样就会造成一个不好的结果,就是当秦国的国王去世之后,他带走了所有的财富,导致了国库空虚,也导致了军队战斗力的下降,因为那些能够打仗的将军,都被迫殉葬了,已经没有办法继续指挥作战。

这也导致秦国有一段很长的时间,一直处于被动的状态,被周围的齐国、楚国联合攻打,甚至最严重的时候,有5个国家联合攻打秦国,导致秦国几乎灭国的境地。

直到秦国的秦献公之后,他果断的宣布一项政策,就是废除活人殉葬制度,采取使用畜禽动物类进行陪葬,而且也减少了使用名贵的珠宝进行陪葬,以避免国库大量损失。

在秦献公的之后,秦国的国力就逐渐得到恢复,大量能够征战的将军和一些勇士得以保存下来,为秦国国力恢复,最终秦始皇能够统一六国,建立统一的中国,作出了基础性的贡献。

可以说,假如没有秦献公及时的制止活人陪葬这种不科学的制度,秦国必然会灭亡,也就不会有后来的秦始皇统一六国。

到了秦始皇之后,他也遵循了这样一个制度。

秦始皇的丰功伟绩,可以说是历史上第一个始皇帝,他的功劳最大,所以在他死后,进行陪葬的规模也是空前的。

他还采取了一些与其他不同的方式,就是尽管没有活人陪葬,但是他使用了模仿活人的形象雕像,制作了大量的兵马俑,用这些兵马俑用来作为陪葬品,保障他在阴间地下继续进行另一个世界的作战。

秦始皇那个时代,人们的思想还是迷信的,认为人死了之后,还和活在阳间是一样的,需要面临继续战斗的局面,所以才会有秦始皇如此规模的兵马俑来陪葬皇陵。

我们发现秦始皇8000多个兵马俑,其实就是这么来的,如果历史资料属实的话,秦始皇这8000个兵马俑里面,完全都是陶瓷和泥巴做成,不会有活人或者是真人的尸体。

因为秦始皇已经严格的执行了禁止活人殉葬的制度,这项制度也在后来的社会中慢慢消失,其他的诸侯国也不再采取活人殉葬的方式。

这也标志着人类文明的巨大进步,所以我们现在能够看到秦始皇陵,如此大规模的兵马俑,就是这个原因。

特别声明:图片来源于网络。

如有侵权,请提醒删除。

秦王嬴政为什么不用活人殉葬,而是选择兵马俑

秦王嬴政,13岁即位,从前230年开始了统一中国的霸业,前后所用时间不过10年。

当然,其祖上多年的积累自然不可忽视,而这一时期出现的一些名将更是助力嬴政,将秦朝的历史推向了辉煌的高潮。

“战国四将”,分别是秦国白起、王翦,赵国廉颇、李牧。

可见,赵国实力不弱,只是君王太差劲,再厉害的将领,只能落得个亡命的下场。

其中之一就是李牧,说他是当时赵国唯一可以撑过危机的良将,素有“李牧死,赵国亡”之称,真是一点都不夸张。

他在宜安之战中重创秦军,此战役又被称为番吾之战,秦军损失了十万人,秦军将领桓齮畏罪逃亡燕国。

所以,在嬴政看来,要灭了赵国必须先除去李牧。

于是,嬴政采用了另一种策略——离间计,可怜的李牧遇上了一个昏君,被除去兵权不说,还丢了性命。

当时,秦国用重金收买了诬陷过廉颇的赵王迁近臣郭开,让郭开到处散布流言蜚语。

流言中说道:“李牧、司马尚勾结秦军,准备背叛赵国。

”昏庸的赵王迁一听到这些谣言,不加调查证实,立即委派宗室赵葱和齐人投奔过来的颜聚,去取代李牧和司马尚。

最终,李牧被害致死,秦军攻下邯郸后,俘虏了赵王迁及颜聚。

那时,建立霸权得靠武力,扩充疆域也得靠武力。

可见,天下的取得缺了战斗力,真的只能是梦想。

而嬴政是想长生不老,永远统治着天下,自己还亲临东海去寻访高人,只是一直没有结果。

也许,在他看来,即使去了另外一个世界,军队也是必不可少的。

于是,丞相李斯按照这个惯例,开始规划秦始皇陵,从而,就有了2000多年后,再现于人们眼中的兵马俑。

然而,大家在惊叹兵马俑工艺精湛,形象逼真的同时,或许也会有疑问:为何嬴政要让这些陶制的俑陪着他? 其实,陪葬一直都是中国的一个古老习俗。

看殷商时期的一些出土文物中,就有那个时代特征的各种陶皿及青铜制品。

也在一些墓葬品中发现了兵俑,不过,都是等比例缩小的。

像这种真人般大小的兵马俑,只出现在了秦始皇陵之中。

在中国历史上,丧葬制度经历了“人殉”到“俑殉”的过程。

秦国是在秦献公元年(前384),正式废止了“人殉”这一野蛮的制度,使得“俑”成了墓葬中陶塑、石雕和人像的特指。

虽然,秦兵马俑并非嬴政独创,不过,他却成就了那个时期丧葬制度的典型,给后人带来了视觉上的如此震撼,主要是它的规模和逼真程度。

其实,嬴政用武力征服了天下,当然会想到自己若是去了另一个世界,自然也要带走“武力”。

没准,嬴政还能靠着他们征服另一个世界。

看这些秦俑,面部表情虽然各异,但却透露着一股从容的威严。

那时,秦朝独霸天下,这些士兵当然自信满满,就如他们的皇帝一样,天下的仗似乎没有秦兵不能取胜的。

其实,秦在统一六国后,实行的就是全国统一的征兵制度。

而这些秦俑中的原型,应是来源于全国各地的兵源,在工匠们写实的工艺中,脸型的差异才会表现的如此真实。

看着是一群默默的俑,但却有了神态和肢体语言的差异,似乎让人恍然间回到了2000多年前的战场。

在秦始皇看来,唯有这恢弘的场面,才能映衬他的帝王霸气。

他要时刻统领着这支军队,更是天下无人可以撼动的王者,即使去了另一个世界依旧还是王。

只是,秦始皇去世后没多久,天下就乱了,出了两个英雄,互撕了十年。

其中一位叫项羽的,还去掘了他的墓。

虽然,现代技术探测地宫没有被盗的痕迹,但是,兵马俑却遭到了破坏。

秦始皇修了39年的皇陵,于上个世纪70年代被无意发现,使得兵马俑不再沉寂。

虽然,兵马俑在史籍中几乎没有留下文字,但在《旧汉仪》中却提了一笔。

当年,李斯在报告修陵的进程时,嬴政说:“其穷行三百丈,乃止。

”直到兵马俑被发现,考古专家一丈量才明白,俑坑就在其陵墓“三百丈”的范围内。

然而,秦始皇的地宫一直没有打开,很多秘密尚无法知道,“三百丈”有可能只是个巧合。

根据《史记》的说法,修筑秦陵时,这些兵马俑也开始同步制作并埋入。

可见,嬴政还是离不开他的将士们。

虽然,埋入陶俑已成了那个时期的习俗,不过,在这位始皇帝看来,任何东西都比不过自己的军队。

所以,只有在这支真人般大小的俑人部队中安葬,他才能觉得自己仍旧是那个至高无上的皇。

这些兵马俑做的太过于精良,往往让人忽略了当时的丧葬习俗。

当然,历代帝王中也只有秦始皇会用一支军队陪葬,生前死后都不忘展示自己的霸气。

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。