一脚把珍妃踢进枯井:好练武、好逞能的清末太监崔玉贵出宫之谜

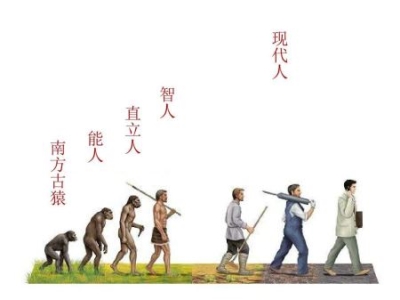

晚清有三个太监最为有名:一是在“辛酉政变”中立下大功的安德海,后被山东巡抚丁宝桢诛杀于济南;二是相貌奇丑的内廷大总管李莲英,其服侍了慈禧太后几十年,后与大清朝一起寿终正寝;三是好练武的二总管崔玉贵,庚子之乱中,就是此人一脚把光绪皇帝最宠爱的妃子珍妃一脚踢进了枯井(上图前左为崔玉贵,前右为李莲英)。

崔玉贵原名崔治世,乳名占群,直隶河间县崔张吉村人(今河北大城县),据说与李莲英是同乡,崔的堂嫂是李的叔伯姑母,按辈分崔是李的表叔。

12岁时,崔玉贵在家乡净身进京,他先在庆王府当太监,后来宫里成立戏班子,崔被举荐进宫在升平署戏班演戏,讨慈禧太后喜欢,由此而发迹。

光绪年间,崔玉贵升任二总管,地位仅次于大总管李莲英。

据《宫女谈往录》中的老宫女说,当时宫里人都叫崔玉贵为“崔回事的”而不称崔总管,以免与李莲英、李总管重复。

据其所说,崔玉贵是个爽快人,办事讲究干净利索,但喜欢抢阳斗胜,好逞能露脸。

因为他年纪比李莲英小,又喜欢练武,所以宫里的小太监背后管他叫“小罗成”。

不过,崔玉贵是个阳面上的人,从不使阴损坏,因此太监怕他但也不提防他。

戊戌政变后,李莲英因为年纪大了,办事不如从前利索,而且暗地里同情光绪,因而一度被慈禧太后冷落,这时崔玉贵的地位得到显著提升,很多事(尤其是脏活),慈禧太后都让他去办,如珍妃被害之事,就是崔玉贵一生中最大的“杰作”。

据《花随人圣庵摭忆》中说,慈禧太后庚子年逃亡,临行前决定处死珍妃,当时太监们不敢动手,宫内二总管崔玉贵说,都是些没用的小子,于是竟强拉珍妃到井口,珍妃跪在地上,要求见老佛爷一面再死。

崔玉贵狞笑着说,没那些说的,就是老佛爷要你死的,说完便一脚把珍妃踢入井,然后又往井里丢石头。

次年光绪回到皇宫,这才知道珍妃惨死的真相。

后有人赋诗曰:“金井一叶坠,凄凉瑶殿旁。

残枝未零落,映日有辉光。

沟水空流恨,霓裳与断肠。

何如泽畔草,犹得宿鸳鸯”,其中便暗指珍妃坠井一事。

不过,崔玉贵干出这事后,事后追究起来,最终在辛丑回銮后被撵出宫。

说起这事,崔玉贵很是愤愤不平,说:“老太后亏心。

那时候累得我脚不沾地。

外头闹二毛子,第一件事是把护卫内宫的事交给我了。

我黑夜白天得不到觉睡,万一有了疏忽,我是掉脑袋的罪。

第二件事,我是内廷回事的头儿,外头又乱糟糟,一天叫起(召见大臣)不知有多少遍。

外头军机处的事,我要奏上去,里头的话我要传出去,我又是老太后的耳朵,又是老太后的嘴,里里外外地跑,一件事砸了锅,脑袋就得搬家,越忙越得沉住气,一个人能多大的精气神?”(此段记述见《宫女谈往录》)

被撵出宫后,崔玉贵一直住在鼓楼后边一个庙里。

当时庙里住着很多出宫的太监,彼此倒相安无事。

不过这倒也说明崔玉贵的为人还不错,如果当初亏待了太监,他决不敢在这里住。

慈禧太后死后,崔玉贵的徒弟、其一手提拔起来的小德张是隆裕太后面前的大红人,但崔玉贵也从未张口求他,可见这人还有点骨气。

出宫后,崔玉贵一直过着单身生活,他最喜欢的活动就是起早贪黑地练武,摔打(锻炼)自己的身子。

据老宫女所说,“他好打扮成武教师爷模样。

……他下身是玄色春绸棉裤,裤脚往后一抿,用两根蓝飘带一系,脚底下一双两道梁的满帮云头的粉底大缎子棉鞋。

往上身一看,很神气,往下身一看,很匪气,这大概也足可以代表崔玉贵的为人了吧。

”

大概是经常练武的原因,崔玉贵的身体一直很好,到老年仍旧腰不塌、背不驼,脸膛红扑扑的,跟其他的太监很不一样。

别的太监,到四十岁开外,早成弯勾大虾米了。

崔玉贵也不像其他太监找个伴食,或者像有钱太监一样出宫后娶妻收义子,他是一个人过了一辈子,活得自在潇洒,用他自己的话来说就是:“我活着,就活个痛快!”

大约到1925年,也是溥仪被赶出宫的那年,崔玉贵一命告终,年六十五岁。

在太监里面,崔玉贵算长寿的。

揭秘珍妃坠井之谜

珍妃坠井之谜。

金井一叶堕,凄凉遥殿旁。

残技未零落,映日有辉光。

沟水空流恨,泥塘与断肠。

何如泽畔草,有点宿鸳鸯。

这首著名的落叶词就是清人恽薇孙描写清朝光绪帝妃子珍妃之死的。

关于珍妃坠井而死的传说,自民国初年至今一个世纪以来,不断有野史小说、诗词及口头资料流传于世。

例如清季野史、西太后演义、清史演义、清宫秘史等均有记载。

珍妃姓他拉氏,满洲镶红旗人,才色并茂,颇通文史。

光绪十四年1888进宫,后晋封为珍妃。

光绪帝与珍妃感情甚好,但慈禧与珍妃一直有嫌隙。

后因珍妃支持光绪戊戌变法,因此受到慈禧太后怨恨。

最后在光绪二十六年1900七月,八国联军进攻北京,慈禧仓皇出逃前夕,将珍妃溺死于宁寿宫外的玻璃井中。

但珍妃是否坠井而死一直众说纷纭。

·一种说法是八国联军兵临城下时,慈禧太后等人准备逃出紫禁城。

珍妃进言说皇上是一国之君,应该留京。

这一举动触怒了慈禧太后,她命令李莲英将珍妃推入宁寿宫外的大井中。

这种说法认为珍妃的死是由于她干预朝政,知识变法惹怒了慈禧太后。

·另一种说法是珍妃当时患有重病,请求回娘家避难。

但慈禧太后不准许,并让崔玉贵将珍妃投入井中。

这种说法认为珍妃坠井是慈禧太后用封建的贞节观诱逼所致。

·还有说法称珍妃在宫中行为放肆,私下设立摄影馆并穿着华丽服饰炫耀,激怒了慈禧太后。

最终在八国联军入侵北京之际,慈禧太后命人将珍妃投入井中。

无论哪种说法,珍妃坠井都是一个悲惨的事件。

她的死引起了人们对她的无限同情和哀悼。

在珍妃死后,一些正直的士大夫和知识分子纷纷为她撰写悼词和挽联,表达了对她的哀思和怀念之情。

如今珍妃井依然保留在北京故宫内,成为了历史的见证和人们追忆往事的场所。

同时珍妃的故事也被广泛传颂和演绎,成为了中国近现代史上一段重要的历史记忆。

预知后事如何?微信扫一扫。

更多精彩等着你。

珍妃坠井之谜

光绪十四年(公元1888年),13岁的珍妃与姐姐一起被选中为光绪的妃嫔,光绪十五年(公元1889年)行册封礼,封为珍嫔和瑾嫔。

光绪二十年(公元1894年)慈禧太后六旬庆典,珍嫔依例晋为珍妃。

后因卖官鬻爵、干预内政触怒皇太后慈禧,珍妃被“褫衣廷杖”(脱衣受杖打)并降为贵人。

光绪二十一年(公元1895年),仍封为珍妃。

光绪二十四年(公元1898年)戊戌变法,珍妃支持变法,变法失败后,光绪帝被软禁在瀛台,珍妃被打入冷宫。

光绪二十六年(公元1900年)八国联军入侵北京,慈禧带着皇帝、皇后西逃,临行前命人将珍妃从冷宫带出,将其投入井中(一说投井自杀)。

光绪二十七年(公元1901年)慈禧返京,为掩人耳目,追封其为珍贵妃,葬于恩济庄。

民国二年(公元1913年),珍妃迁葬光绪崇陵妃嫔园寝。

清末宣统皇帝逊位后,珍妃之姐瑾妃在珍妃井北侧的门房为她布置了一个小灵堂以供奉珍妃的牌位。

珍妃是光绪帝后妃之中最受宠爱的妃子,她的一生充满了悲剧色彩。

她的遭遇反映了清朝末年宫廷内部的权力斗争和政治腐败,也体现了她在困境中坚守信念、追求自由的精神。

珍妃是在光绪十四年(1888年)被选入宫的。

珍妃,他他拉氏,满洲镶红旗人,是光绪皇帝的妃子。

她聪明伶俐、才艺出众,深得光绪皇帝的宠爱。

然而,在那个时代,皇族的婚姻并不仅仅是个人的事情,而是涉及到整个国家政治和家族利益的大事。

光绪与珍妃的关系受到了慈禧太后等守旧势力的强烈反对,他们认为珍妃干预朝政,不利于大清江山的稳定。

最终,珍妃在戊戌变法失败后被慈禧太后下令处死。

《清史稿》对珍妃的记载为:“二十六年,太后出巡,沉于井。

” 《清史稿》是中华民国初年由北洋政府设馆编修的记载清朝历史的正史,其关于珍妃之死的记载似乎表明珍妃是在太后等人出走紫禁城后,沉井自尽的。

但这一说法与其他史料和研究存在差异,关于珍妃的死因,目前仍存在多种说法和争议。

一些学者认为珍妃是被慈禧太后下令投井处死的,因为她支持光绪皇帝的变法主张,触怒了慈禧太后;也有学者认为珍妃是在八国联军侵华时,被慈禧太后当作牺牲品而杀害;还有学者认为珍妃是因为患病或其他原因而自然死亡。

要全面了解珍妃的死因,还需要综合考虑其他历史文献、研究资料以及当时的历史背景等因素。

珍妃井位于北京故宫宁寿宫北端的贞顺门内,是一口普通的水井。

珍妃是光绪皇帝最宠爱的妃子,她支持光绪皇帝的变法图强,因此遭到了慈禧太后的嫉恨。

1900 年,八国联军侵华,慈禧太后携光绪皇帝逃往西安,临行前,慈禧太后以“珍妃年轻貌美,必遭洋人侮辱,愧对列祖列宗”等借口,命太监将珍妃推入贞顺门内的井中溺死,此井因而得名“珍妃井”。

关于珍妃井的传说有很多,其中最著名的是“珍妃显灵”的传说。

据说,在珍妃死后,每到夜深人静的时候,珍妃井附近就会传来隐隐约约的哭声,仿佛是珍妃在诉说自己的冤屈。

还有人说,在珍妃井附近看到过一个穿着清朝服装的女子,她的面容与珍妃非常相似。

这些传说虽然没有科学依据,但却反映了人们对珍妃的同情和对封建帝制的批判。

“金井一叶堕,凄凉瑶殿旁;残技未零落,映日有辉光;沟水空流恨,霓堂与断肠;何如泽畔草,犹得宿鸳鸯。

”这首著名的《落叶词》就是清人恽薇孙描写清朝光绪帝妃子珍妃之死的。

关于珍妃坠井而死的传说,自民国初年至今,一个世纪以来,不断有野史、小说、诗词及口头资料流传于世。

例如《清季野史》《西太后演义》《清史演义》《清宫秘史》等均有记载。

珍妃,姓他拉氏,满洲镶红旗人,才色并茂,颇通文史,光绪十四年(1888)进官,后晋封为珍妃。

光绪帝与珍妃感情甚好,但慈禧与珍妃一直有嫌隙,后因珍妃支持光绪戊戌变法,因此受到慈禧太后怨恨,最后在光绪二十六年(1900)七月八国联军进攻北京、慈禧仓皇出逃前夕,将珍妃溺死于宁寿宫外的玻璃井中,但珍妃是否井而死,一直众说纷纭。

据《清朝野史大观》记载:“庚子七月二十日,英军陷京师,翌日联军继之, 两宫黎明仓皇乘民车出德胜门,甫出门,白旗遍城上矣。

大后御夏 规便馨、上御青绸衫、皇后、大阿哥随行,妃嫔罕从者。

濒行,命崔阳自三所出珍妃(三所在景运门外),推并中。

”《最善日记光绪二十六年七月二十一日记载说:““晨,老佛爷……匆匆装馆穿一蓝布衣服,如乡间农妇……妃嫔等于三点半钟齐集,太后先-谕,此刻一人不令随行。

珍妃向予太后反对者,此时亦随众来集胆敢进言于太后,谓皇帝应该留京。

太后不发一言,立即大声谓太监!·把她扔到井里去!’皇帝哀痛已极,跪下恳求。

太后怒曰:起来这不是讲情的时候,让她就死吧,好惩戒那些不孝的孩子们,并那些鸱枭,看看他到羽毛丰满的时候,就啄他母亲的眼睛。

’李英等遂将珍妃推于宁寿宫外之大井口。

皇帝怨愤已极,至于战栗。

《清稗类钞 》曾载西太后“召帝与妃嫔齐集,将行,珍妃昂然进日皇帝一国之主,宜以社稷为重,太后可避难,皇帝不可不留京。

太后怒甚,视之以目,忽后声顾命内监曰:可沉彼于井中。

’内监即取毡裹妃,欲持去,皇帝哀痛已极,长跪恳求,谓彼年幼无知,幸太后恕其生命。

此时太后怒不可遏,曰:速起勿言,此时尚暇讲情理乎?彼必求死,不死反负彼。

天下不孝之人当知所戒,不见鸱鸮乎,养得羽毛丰满即啄其母之眼,不杀何待?’盖此语明斥光绪帝戊戌之事也”。

黄渚在《花随人圣盒摭忆》中也说:“珍妃之死全在帝当留京’一言,此语含义至多故后必死之也。

”黄还不无惋惜地说妃之死,自在发言不择时。

”但又说:“然而时戎马崩腾,间不容发,妃者不言,又安可得也。

两种说法都认为珍妃的死是由于她干预朝政,支持变法,惹怒了慈禧,才使慈禧在八国联军进京前西逃西安时,将其除掉。

但是也有人说珍妃并未讲过“皇上留京”一语,珍妃坠井是西太后用封建的贞节观诱逼所致。

《控鹤珍闻》说:“太后又曰:二·预六不欲挈之行,途中见之生恨,若留此,则拳众如蚁,彼年尚韶稚的遭污,莫如死之为愈。

’……内监知太后意已决,遂持毡推之寿宫外大井中。

近年又有太监小德张过继孙张仲忱在《我的祖父小德张》一文中记述了珍妃死时的情形:当年八国联军攻到京郊廊坊时,官内片混乱,大太监命众太监全换上便装,“老祖宗(慈禧)也来到御花园房,在养性斋前换上了青衣小帽。

这时老祖宗把珍妃叫来,让她换好衣服一齐走。

不大一会,珍妃说:“皇阿玛,奴才面出天花,身染重病,两腿酸软,实在走不了,让我出宫回娘家避难去吧!”老祖宗仍叫她走。

珍妃跪在地上还是不走。

老祖宗回过身来大喊一声,叫崔玉贵把她扔在井里,崔玉贵立即把珍妃挟起来,不几步就是那井口,头朝下就扔了下去,随即便把井口堵上了。

综上所述,种种说法各持一端,至今也是个谜。

但珍妃死后,引起了人们对她的无限同情,一批正直的士大夫知识分子纷纷托词为悼,例如开篇的那首《落叶词》,这些词章即是对西太后暴逆无道的抗议,也算是对珍妃芳魂的一片慰藉吧。

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。