百慕大三角之谜,你知道吗?这里曾经发生了什么惊人的事情!

百慕大三角是一个位于北大西洋的三角形海域,由百慕大群岛、美国佛罗里达州和波多黎各三点连线而成。

这片海域以其神秘的船只和飞机失踪事件而闻名,有人称之为“魔鬼三角”、“厄运海”或“海轮的墓地”。

百慕大三角之谜究竟是什么?有哪些可能的解释?本文将从以下几个方面来探讨这个问题:

百慕大三角的历史

百慕大三角的传说

百慕大三角的科学

百慕大三角的影响

百慕大三角的历史

百慕大三角的历史可以追溯到15世纪,当时著名的航海家哥伦布在第四次远航美洲时,曾经经过这片海域,并遭遇了狂风暴雨、指南针失灵等异常现象。

他在给国王的信中记述了这次危险的经历1。

然而,百慕大三角真正引起人们注意的是在20世纪中期,当时发生了一系列令人震惊的失踪事件。

其中最著名的是1945年12月5日发生的19号机队事件,当时一支由五架飞艇组成的美国海军轰炸机队,在执行训练任务时突然与基地失去联系,随后消失在海上。

基地派出一架飞机去寻找他们,结果也同样失踪了。

共计六架飞机和27名飞行员就这样无影无踪了2。

此后,百慕大三角又发生了多起船只和飞机的失踪事件,引起了媒体和公众的广泛关注。

1950年,美联社记者E.V.W. Jones最先提及百慕大三角的失踪事件,并将其称为“魔鬼三角”3。

1952年,作家George X. Sand在《命运》杂志上发表了一篇文章,概述了几宗不可思议的船队失踪事件4。

1964年,作家文森特·加迪斯在《大商船队》杂志上首次使用了“百慕大三角”(Bermuda Triangle)这个词5。

1974年,作家查尔斯·贝立兹出版了一本畅销书《百慕大三角》,详细介绍了百慕大三角的各种失踪事件,并提出了一些超自然和外星生物等的假设。

百慕大三角的传说

百慕大三角的传说有很多,有些是基于事实,有些是纯属虚构。

以下是一些常见的传说:

亚特兰蒂斯遗迹:有人认为,在百慕大三角海底隐藏着古代文明亚特兰蒂斯的遗迹,其中有一种强大的能量源或武器,能够干扰或摧毁经过该地区的船只和飞机。

这个传说的依据是,在百慕大三角附近的海底,曾经发现过一些石头建筑群、金字塔、雕像等,有人认为这些是亚特兰蒂斯的遗物。

然而,这些发现都没有得到科学的证实,也没有与亚特兰蒂斯有任何直接的联系。

时空裂缝:有人认为,在百慕大三角存在着一种时空裂缝或虫洞,能够将船只和飞机传送到另一个时空或维度。

这个传说的依据是,在百慕大三角失踪的船只和飞机中,有一些在其他地方被发现,或者在失踪后的很长时间后才被发现,而且船只和飞机上的人员和物品都没有变化。

然而,这些发现都没有得到可靠的证据,也没有与时空裂缝有任何直接的联系。

外星干涉:有人认为,在百慕大三角有外星生物的基地或飞船,他们会对经过该地区的船只和飞机进行观察、研究或绑架。

这个传说的依据是,在百慕大三角失踪的船只和飞机中,有一些在失踪前或失踪后曾经看到过不明飞行物或奇怪的光芒。

然而,这些目击都没有得到可靠的证据,也没有与外星生物有任何直接的联系。

百慕大三角的科学

百慕大三角的科学解释有很多,有些是基于理论,有些是基于实验。

以下是一些常见的科学解释:

环境因素:美国国家海洋和大气管理局表示,环境因素可以解释大部分百慕大三角失踪之谜,这包括该海域的湾流变化容易导致极端天气;岛屿众多导致航路复杂;此外,有证据表明,百慕大三角会导致磁罗盘指向失灵,指针指向真北而不是磁北,从而造成寻找航路的困难。

可燃冰:一些科学家认为,在百慕大三角海底存在着大量的甲烷气水包合物(又称可燃冰),当它们因为地震或其他原因释放出来时,会形成巨大的气泡上升到水面,并引发水汽层、爆炸、火焰等现象。

这些现象会影响船只和飞机的浮力、动力、仪器等,并可能导致沉没或坠毁。

然而,这种假设还没有得到实际的证据,也没有与百慕大三角失踪事件有任何直接的联系。

潮汐波:一些科学家认为,在百慕大三角海域可能会出现罕见的潮汐波(又称畸形波),它们是由不同方向和速度的风浪相互叠加而形成的巨浪,可以高达30米(100英尺),足以在瞬间打沉大船。

潮汐波可能是由甲烷气泡、飓风、海底地震等因素触发的,它们很难被预测和避免。

有人认为,潮汐波可能是导致百慕大三角失踪事件的一个重要原因。

百慕大三角的影响

百慕大三角的影响是多方面的,它不仅引起了人们对海洋和航空安全的关注,也激发了人们对科学和神秘的探索,还催生了许多文化和艺术作品。

以下是一些百慕大三角的影响:

安全措施:为了防止百慕大三角的失踪事件再次发生,一些国家和组织采取了一些安全措施,比如增加了船只和飞机的通讯和定位设备,提高了救援和搜索的能力,规范了航行和飞行的路线和规则,提高了船员和飞行员的培训水平等。

科学研究:为了揭开百慕大三角之谜,一些科学家和探险家进行了大量的实地考察和实验,利用了各种先进的仪器和技术,比如深海潜水器、卫星遥感、声纳探测等,试图找到百慕大三角失踪事件的科学解释。

这些研究不仅增进了人们对百慕大三角海域的了解,也促进了海洋科学和航空科学的发展。

文化创作:百慕大三角之谜也给人们带来了无限的想象空间,许多作家、艺术家、导演等借鉴了百慕大三角失踪事件的素材,创作了各种类型的文学、音乐、电影、电视、游戏等作品。

这些作品不仅展示了百慕大三角失踪事件的真实或虚构的情节,也反映了人们对未知世界的好奇和恐惧。

结论

百慕大三角之谜是一个历史上最神秘和最引人入胜的话题之一,它涉及到许多船只和飞机在该海域失踪不见的事件,引发了人们对其原因和后果的各种猜测和探索。

百慕大三角之谜有很多传说和科学解释,但都没有得到确凿的证据或公认的结论。

百慕大三角之谜也对人类社会产生了深远的影响,它不仅提高了人们对海洋和航空安全的意识和措施,也促进了人们对科学和神秘的研究和创作。

百慕大三角之谜是否有一天能够被揭开,还是永远保留着它的秘密,我们不得而知,但我们可以继续关注和探索这个令人着迷的话题。

世界最神秘十大未解之谜:这些附近的恒星系统可能是寻找外星生命的好目标

钱德拉刚刚在轨道上庆祝了25年,但正面临令人不安的预算紧缩,它创建的这张地图可以告诉科学家,未来的望远镜将指向哪些系外行星,以寻找宜居条件。

望远镜绘制的恒星围绕太阳排列成同心环,距离在16.3光年到49光年之间。

这足够近,望远镜可以从这些恒星的宜居带中的行星收集波长的光或“光谱”。

宜居带或“金发姑娘带”是指恒星周围的一个区域,它既不太热也不太冷,不允许液态水存在于世界表面。

钱德拉绘制的太阳附近恒星的三维地图。

(图片来源:uux.cn/NASA/Chandra)当星光穿过空气时,这些行星的光谱可能会揭示大陆和海洋等表面特征,以及云和化学成分等大气特征。

钱德拉的X射线能力是选择哪些行星进行可能宜居性研究的关键。

高能光,如X射线和紫外线辐射,可以剥离行星的大气层,也可以分解作为生物组成部分所需的复杂分子,破坏其宜居性。

因此,如果钱德拉望远镜在强烈的X射线轰击下看到一颗行星,科学家们可以推断,这不是寻找外星生命的最佳研究世界。

新地图背后的团队负责人、加州州立理工大学的Breanna Binder在一份声明中表示:“如果不描述其主星的X射线特征,我们将错过一个关键因素,即一颗行星是否真的适合居住。

”。

“我们需要看看这些行星正在接受什么样的X射线剂量。

”X射线对生命来说是个坏消息,即使在金发姑娘区也是如此宾德和他的同事们最初从一份距离我们太阳系足够近的57颗恒星的清单开始绘制了他们的地图,未来的太空望远镜,如宜居世界天文台,以及陆地上的极大望远镜(ELT),可以拍摄到在金发姑娘区轨道运行的行星。

然而,仅仅处于宜居带并不能保证一颗行星是宜居的。

金星和火星都在太阳的宜居带,在地球的两侧,但火星表面似乎不适合我们所知道的生命,过热的金星对它完全不利。

因此,为了缩小他们的名单,该团队使用了钱德拉10天观测和欧洲航天局(ESA)XMM-Newton太空望远镜26天观测的数据来观察恒星在X射线中的亮度。

然后,他们确定了这些X射线的能量有多大,以及恒星的X射线发射变化有多快。

科学家们推断,X射线越明亮、能量越高,任何绕轨道运行的系外行星就越有可能对其大气层造成严重破坏或完全失去大气层。

马里兰大学的团队成员Sarah Peacock解释说:“我们已经确定了宜居带的X射线辐射环境与地球进化的环境相似甚至更温和的恒星。

”。

“这样的条件可能在维持地球上发现的丰富大气层方面发挥关键作用。

”一幅插图显示了一颗围绕恒星的系外行星用X射线轰击它,导致其大气层被剥离。

(图片来源:uux.cn/K.伊万诺夫)该团队研究的一些恒星已知被质量和大小与太阳系巨星木星、土星、海王星和天王星相似的系外行星围绕,少数候选恒星的质量约为地球的一半。

这些系统中也可能存在质量和大小与地球更兼容的行星,这些行星目前尚未被发现。

一个动画显示了一颗系外行星穿过或“凌日”其恒星的表面。

(图片来源:uux.cn盖蒂图片社科学图片库)这些系统中地球大小的行星可能被最可靠的系外行星探测方法——凌日法所遗漏。

这项技术依赖于行星穿过或“凌日”其恒星表面,在此过程中导致星光输出略有下降。

这取决于一颗行星位于其恒星和地球之间,这意味着一些系统的方向不正确,无法通过凌日方法看到世界。

该技术更善于发现靠近恒星的大质量行星,因此可能会错过轨道相对较远的较小行星。

另一种主要的系外行星探测技术,径向速度法,取决于发现行星在绕恒星运行并受到引力牵引时引起的“摆动”。

同样,这种方法有利于靠近恒星的大质量行星,这会产生更明显的摆动。

“我们不知道下一代望远镜的图像中会发现多少与地球相似的行星,但我们确实知道,在它们上观测的时间将是宝贵的,而且极难获得,”该团队成员、加州大学河滨分校的研究员Edward Schwieterman总结道。

“这些X射线数据有助于完善和优先考虑目标列表,并可能更快地获得与地球类似的行星的第一张图像。

”该团队的研究在威斯康星州麦迪逊举行的美国天文学会第244次会议上进行了介绍。

最新发现:距离地球最新的外星世界,至少有3颗行星存在

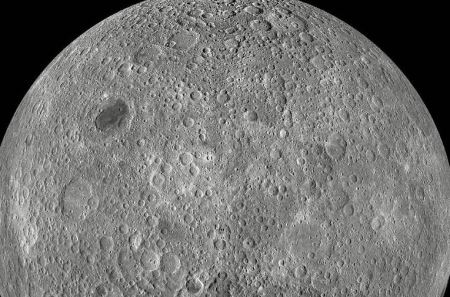

在这无垠星海中,地球的最近邻居是地球上的月球,而太阳系内最近邻星则是比邻星,这和太阳系之间的距离只有4.22光年。

比邻星的行星群就称为比邻星系,这个星系在太阳系的旁边,和太阳系非常接近。

比邻星b和比邻星c。

比邻星b和比邻星c是比邻星系中的前两颗发现的行星。

比邻星b也是比邻星系中离比邻星最近的一颗行星,这颗行星的半径是地球的两倍,质量是地球的三倍,所以被称为超级地球。

不过,比邻星b和水星的体积差不多,质量和水星相似,但是比邻星b的密度可比水星大了。

不过,比邻星对于比邻星b来说就像是太阳对水星一样,比邻星b是潮汐锁定的超级地球。

潮汐锁定指的就是一个星球自转一周和和公转一周的时间是相同的时间。

比邻星b上的一半永远面朝着比邻星,它的另一半则永远是黑暗的。

这就导致比邻星b环境非常极端,因为它的黑暗面永远都是冰冻的,而光亮面则永远在火焰山一样炙热,温度高达2700摄氏度。

所以,这种环境不可能有任何生命诞生。

比邻星b可能曾经有过水,甚至有大气层,但是现在已经耗尽了。

比邻星c是比邻星系中的第二颗行星。

比邻星c的半径大约是地球的1.5倍,质量是地球的4.5倍。

所以,比邻星c也被称为超级地球。

不过,比邻星c是比邻星系中第二颗最靠近比邻星的行星。

比邻星c的环境也和比邻星b差不多,比邻星c距离比邻星的距离大约是比邻星b的双倍,所以气候也寒冷了不少。

由于比邻星c离比邻星不是很远,还在比邻星的宜居带内,所以一度让科学家们猜测是否在比邻星c上存在着外星生命。

但是,由于比邻星c距离比邻星的距离比比邻星b双倍远,所以它并不适合宜居。

比邻星d。

比邻星c和比邻星b并不是比邻星系中唯一的行星,前两颗比邻星行星的发现让人们对比邻星系与比邻星进行大范围的研究。

这项研究的成果非常丰硕,在2020年12月发现比邻星d是一项重大发现。

比邻星d是一颗处于比邻星的宜居带内的行星,是比邻星系已发现的三颗行星中最小的一颗。

比邻星d的半径是地球的八分之一,质量是地球的四分之一,公转周期短至5天。

发现比邻星d的消息让人们非常兴奋,但是也很失望,因为虽然地球是太阳系中唯一的一个生命星球,但是和太阳系的前两颗比邻星b和比邻星c相比,比邻星d的条件也非常不适合居住。

比邻星d和比邻星b一样同样潮汐锁定,实现一周公转周期和一周自转周期时间相同。

比邻星d的表面接受着近乎致命的热。

比邻星d的光亮面温度高达350度,而比邻星面向黑暗面的温度也有-100度。

比邻星d同时也有大气层,而且这个大气层的成分和地球非常相似,所以科学家们对比邻星d的未来充满希望。

比邻星d的生命出现可能只是时间的问题。

寻找类地行星。

在宇宙中寻找类地行星是寻找外星生命的重要途径,毕竟类地行星是最适合生命存在的行星。

如果数量足够多,那么一定会出现生命。

在比邻星系有两颗行星都不是很适居,但是在这两颗行星之间还存在着一颗行星有可能是生命星球。

比邻星系是距离地球最近的星系,如果把比邻星系比作一个大城市的中心,那么比邻星就好比是一座非常不起眼的居民楼,楼内还住着三户人家。

不过,这栋楼旁边还有一些别的居民楼。

虽然这些居民楼和这座楼比起来并不起眼,但是它们在的城市不止这一个城市,甚至可能有的城市里还有更丰富的生命。

如果斯米内部调查比邻星系的同时也可以同时观测其他星系,或许就能发现其他星系中更适合人类生存的类地行星。

另一方面,发现比邻星d如果能对比邻星d的大气进行监测,或许能发现比邻星d的上面是否有生命的迹象。

尽管比邻星d的条件不适合居住,但生命的起源仍然是一个未知领域,很难断定比邻星d适合生命诞生还是不适合生命诞生。

在太阳系之外,木卫三是离地球最近的一颗行星。

不过,木卫三和比邻星d一样大,距离也很远。

尽管如此,科学家也曾经怀疑过在木星的卫星木卫三上是否可能存在外星生命。

木卫三的地表是冰冷的,但是它的下面可能是海洋。

这就给木卫三的生命带来了希望。

因为地球的生命也且诞生于深海。

此外,火星也是太阳系中最有可能孕育出生命的星球之一。

现在的火星表面地冻土层下可能很难存有生命,但是地下则可能有生命,甚至可能有高等生命。

土卫六的环境也很适合生命,土卫六是土星的一颗卫星,土卫六和木卫三一样,表面太冷了,可能没有生命,但是地下可能存在着海洋。

总之,外星生命的探索之路前途一片光明,可能会在不久的将来迎接更多的惊喜和发现。

结语 总而言之,除了火星之外,土星的卫星土卫六、木星的卫星木卫三等都有可能诞生生命。

此外,在木星的卫星木卫二、天王星的卫星爱丽斯、冥王星及其卫星卡戎等地方都有可能出现生命,这些星球我们应该重点去关注和研究。

除了行星之外,行星的卫星,甚至是太空中的陨石等都有可能是生命的寄生体,不能排除任何可能。

因此,我们不仅要关注太阳系外的星球,更要关注太阳系内的太阳系内的星球,去探索生命的奥秘。

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。