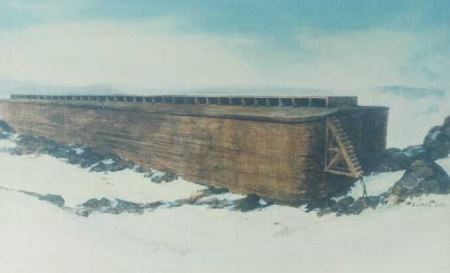

探访“秘境弄岗”守护者:中国喀斯特生物物种最后的“诺亚方舟”

中新网广西龙州1月3日电 题:探访“秘境弄岗”守护者:中国喀斯特生物物种最后的“诺亚方舟”

作者 杨陈 黄华江 农惠媛

冬日的广西弄岗国家级自然保护区,青山苍茫,风光秀丽。

这里是白头叶猴、弄岗穗鹛、弄岗狭口蛙的栖息繁衍之地。

当地生态系统的唯一性,让保护区的物种呈现多样性丰富、特有种集中、新种层出不穷的特点,被誉为中国喀斯特生物物种最后的“诺亚方舟”。

近年来,“秘境弄岗”的守护者在保护管理、科研监测、科普宣教上协同发力,探索走出了一条自然资源保护管理与生物多样性保护的“新路子”。

广西弄岗国家级自然保护区。

陈渊文 摄

用脚步丈量“秘境弄岗” 守护万千生灵

峰丛、洼地、石塔、雨林、溶洞……借助无人机的“眼睛”,保护区奇美的画卷令人目不暇接,而一旦走进这山高林密之地,才能切身感受到里面地形之复杂,地势之险要。

地跨广西崇左市龙州县和宁明县的弄岗国家级自然保护区,成立于1979年,共分为陇呼、弄岗、陇山三个片区,设有三联、弄岗、上金等6个保护站。

“我们主要采取常规巡护、无人机高空巡检及定点区域守伏相结合等方式,保护资源安全。

”保护区管理中心副主任刘晟源介绍。

“山上没有现成的路,都是靠我们队员自己探索前进。

碰到下雨天,道路湿滑,石头松动,巡护就更加危险了。

”工作了二十多年的弄岗保护站巡护副组长苏理民如是说。

“每次开展守伏或者较长时间的科研监测活动,每个人都要背30公斤重的背包,里面装有米、干粮、水和设备,几天不洗澡都是常事。

”保护区管理中心社区宣教科科长农正权仍记得参加工作后第一次进山,跟着老队员进山刚走几个小时,就累到崩溃,而后来在山里突遇马蜂袭击、野猪夜闯驻扎地,都让他印象深刻。

即使面对重重困难,保护区的工作者总是风雨无阻。

2017年以来,保护区巡护路线从68条增加完善到144条,其中近120条都在10公里以上,每次巡护都靠双脚翻越大大小小的山陇。

巡护过程中,他们随身携带具有拍照和定位功能的巡护终端,把巡护轨迹、工作内容实时传到巡护监测系统上,实现了对巡护数据“一次采集、综合利用、分析展示”的信息化管理,弄岗保护区也是广西第一个建设并运用信息化管理的保护区。

保护区巡护人员翻山越岭开展工作。

广西弄岗国家级自然保护区供图

上天入地监测记录一草一木 探寻自然秘密

当2008年发现弄岗穗鹛,这个由新中国成立以来中国鸟类学家发现、描述并命名的第一个鸟类新种,让弄岗保护区“声名鹊起”。

3月发现的72.4米广西最高树,再次让弄岗备受瞩目。

“从准备对望天树的科考,到最终确定其高度,其实用了三年多时间。

”刘晟源说,“这棵望天树生长在人迹罕至的峰丛洼地底部原始森林当中,所需的各种测量设备、安全保障设施、救援设备、生活物资,都只能靠人背进去。

在从营地进入洼地底部的过程中,还要翻越两面落差超过20米的垂直崖壁,危险重重。

”

刘晟源介绍,为了让没有任何攀岩、速降经验的测量队员抵达洼地底部,科考队在沿途危险地段布设了绳梯和攀岩保护绳索,并安排专业应急救援人员实施安全保护。

此外,科考队还使用单绳技术,成功攀爬至树干中部放置靶标,为精确测量奠定了基础。

保护区工作者在山顶开展白头叶猴监测观察。

广西弄岗国家级自然保护区供图

“科研监测是我们保护区的灵魂,也是科学保护生物资源的基础。

”保护区管理中心主任王爱龙说,多年来,保护区在以保护为根本的前提上,积极开展资源调查、资源监测、课题研究等不同类型的科研活动,为保护区实施有效保护、获取保护区本底数据、推动保护区保护管理水平奠定了基础。

从2003年起,保护区工作者陆续自主开展白头叶猴、黑叶猴常规监测、大型真菌调查、昆虫物种调查、鸟类定点监测和两栖爬行类动物监测等科研监测活动,进一步摸清了“家底”。

工作人员也都成了“秘境弄岗”的“活地图”和对各种环境资源了如指掌的“活字典”。

“我们就像‘仓库保管员’,对保护区里各种动植物分布在哪里、是什么类型、数量有多少、相互之间有什么关联等都有了充分地了解。

”刘晟源说,自保护区建立以来,从局部到综合,从单一到立体,从宏观到微观,保护区的科研一直在不断向纵深发展。

据悉,从2010年以来,弄岗保护区的动植物新种以每年1—2种的速度发现发布,目前,保护区内的植物物种数量已更新到1832种,动物物种429种,鸟类266种。

保护区工作者在悬崖峭壁记录绣毛苏铁。

(资料图)广西弄岗国家级自然保护区供图

依托资源禀赋 讲好生态故事

拥有典型的喀斯特地貌和丰富多彩的野生生物的弄岗保护区,是开展自然体验、生态观鸟、研学旅行、森林探秘、科研的理想之地。

农正权说,他们正通过野生动植物科普基地创建、科普宣教场馆建设、科普人才培养、研学课程及研学路线定制等举措,积极探索适合现下公众特点的科普宣教模式。

在龙州县武德乡三联村陇呼屯,研学团队通过观察、测量、认识树龄超过2300年的“中国最美古树”之一的千年蚬木王,感受自然生态的美好;在龙州县逐卜乡弄岗村陇亨屯,青少年在保护区讲师的引导下,开展林鸟、昆虫、植物观察,用图画、文字书写自然、记录自然,并通过展示成果与小组交流等方式加深对生态文明的了解,掌握科学的学习方法。

保护区工作者组织学生开展校外科普活动。

(资料图)广西弄岗国家级自然保护区供图

“我们的研学活动以亲近自然、保护环境为出发点,当前主要面向青少年。

”刘晟源说,保护区坚持把科普宣教融于知识性、教育性、趣味性和娱乐性,在青少年心中播下科学的种子。

截至目前,保护区与各科研院校合作编制包括鸟类自然观察、两栖爬行类夜观活动、蚬木王探秘、生物多样性自然探究等20个研学课程,并与龙州科协联合创办了“龙州科学大讲堂”,使之成为长期开展的公益性科普品牌活动。

在满足学校和社会公众对研学旅行需求的同时,弄岗保护区与发现·弄岗景区、花山投资股份有限公司开展研学旅行合作,通过对自然资源、资金、人才优势进行整合,进一步打造弄岗保护区研学实践精品路线,积极为乡村振兴、文旅融合发展助力。

(完)

广西玉林一患病女婴被遗弃 陆川县福利院:家长已接回家

12月11日,玉林市陆川县社会福利院工作人员表示 确有此事,女婴身患疾病,目前女婴已被亲生父母接回,后续相关部门将提供帮助。

视频显示,一名女婴被放置在该福利院围墙边的纸箱内,纸箱旁还放有奶粉罐等生活用品,这一场景引来路人的围观。

广西玉林陆川县福利院墙外,一女婴被放置在纸箱之中。

图/视频截图 12月11日,针对此事,玉林市陆川县社会福利院工作人员称确有发生。

工作人员介绍,这名女婴 身患脑积水、癫痫等多项重大疾病,其父母因 无力承担高昂的医疗费用,无奈之下选择将女儿放置在福利院门外,希望有好心人能够伸出援手,给予孩子一个温暖的家。

目前,玉林市民警已经成功找到了女婴的亲生父母,女婴已被其父母接回家中照顾。

同时,福利院工作人员透露,后续政府部门将通过医疗报销等渠道为这对夫妻提供必要的帮助,共同助力这个家庭渡过难关。

———————————————————— 来源:九派新闻 首席编辑:秦园园 审核:苗亚祥返回搜狐,查看更多 责任编辑:

给孩子起名最忌讳的一个字,历史上仅3位名人敢用,命运如何?

名字,不仅仅是一个符号,更承载着家族的期望、个人的身份,甚至被认为与冥冥之中的命运息息相关。

而“王”字,这个象征着至高无上权力的字眼,在取名文化中却是一个禁忌。

历史上,敢于以“王”为名的人寥寥无几,他们的命运轨迹也各不相同,这不禁令人深思:名字,真的有如此大的魔力吗? 冯野王 冯野王,西汉时期的一位才子,出身官宦世家,自幼便展现出过人的天赋。

十八岁时,他便大胆上书自荐,希望能够出任长安县令,虽然最终未能如愿,却也因此得到了汉宣帝的赏识。

在地方任职期间,冯野王政绩斐然,深受百姓爱戴,后来更是官至大鸿胪,位列九卿之一,他的才华与能力,在当时堪比三公九卿等国之重臣。

然而,冯野王的仕途并非一帆风顺,他因为得罪了当朝权贵大司马王凤,而被罢免官职。

这次打击对冯野王来说是致命的,他从此一蹶不振,不久便郁郁而终。

随着冯野王的去世,他的家族也因此受到牵连,逐渐衰败。

冯野王的命运,令人唏嘘不已,他拥有卓越的才华,却最终落得如此下场,这不禁让人联想到“王”字的禁忌。

难道真的是因为名字中的“王”字,给他带来了厄运吗? 或许,这只是巧合,又或许,这其中有着更深层次的原因。

在等级森严的古代社会,得罪权贵往往意味着身败名裂,冯野王的悲剧,更像是政治斗争的牺牲品,而非“王”字带来的诅咒。

顾野王 与冯野王的坎坷命运不同,顾野王的人生则显得更为顺遂。

顾野王,南朝梁陈时期著名的学者,他并非一开始就叫顾野王,而是因为仰慕西汉时期的冯野王而改名。

他自幼聪慧,九岁能文,十二岁便完成了地方志的编撰,堪称神童,他的才华横溢,不仅在文学、历史方面造诣颇深,在书画艺术方面也颇有建树。

顾野王在世时官至太学博士、光禄大夫等职,死后更是被追赠为右卫将军,他的一生,可谓是功成名就,安享晚年。

与冯野王相比,顾野王的命运截然不同,他不仅没有因为“王”字而遭受厄运,反而取得了巨大的成功。

顾野王的例子似乎打破了“王”字的禁忌,这是否意味着,“王”字本身并没有所谓的诅咒,而只是人们赋予它的意义? 或许,名字只是一个人身份的象征,而真正决定命运的,是自身的才华、努力,以及所处的时代环境。

顾野王凭借其卓越的才学和智慧,在乱世中立足,最终成就一番事业,这与“王”字本身并无直接关系。

骆宾王 骆宾王,初唐四杰之一,他的名字同样带有“王”字。

与冯野王和顾野王不同,骆宾王的人生充满了传奇色彩,也充满了悲剧色彩。

他七岁能诗,被誉为“神童”,其诗作风格清新自然,脍炙人口,尤其是那首《咏鹅》,更是成为了千古传诵的名篇。

然而,骆宾王的仕途却并不顺利,他多次被贬谪,政治抱负难以施展。

在武则天当政时期,骆宾王更是因为反对武则天而参与了徐敬业的起义,并写下了著名的《讨武曌檄》。

这篇檄文气势磅礴,文采飞扬,历来被誉为檄文中的经典之作。

可起义最终失败,骆宾王也从此下落不明。

骆宾王的命运,似乎再次印证了“王”字的禁忌,他虽然才华横溢,却最终未能善终。

骆宾王的一生,是才华与气节的交织,也是理想与现实的碰撞,他敢于挑战权威,不畏强权,最终却以悲剧收场。

“王”字禁忌的成因与演变 “王”字的禁忌,并非凭空而来,它根植于中国古代的社会文化土壤,在古代,帝王被称为“王”,这个字代表着至高无上的权力和地位。

普通百姓使用“王”字,则被视为僭越,是对皇权的挑战,这种观念,在等级森严的古代社会,是根深蒂固的。

“王”字的禁忌,也体现了古代人们对神秘力量的敬畏,在古代,人们普遍相信名字与命运之间存在着某种联系,一个不吉利的名字,可能会给个人带来厄运。

因此,人们在取名时,往往会避讳一些带有负面含义的字,而“王”字,因为其特殊的象征意义,自然也就成为了禁忌。

随着时代的变迁,社会的进步,“王”字的禁忌也逐渐淡化。

在现代社会,“王”已经成为了一个普通的姓氏,人们可以自由地使用“王”字取名,而不再担心会招致灾祸。

结语 名字,虽然承载着一定的文化内涵和象征意义,但它并不能完全决定一个人的命运。

个人的努力、时代的环境、偶然的机遇,都会对人生轨迹产生影响。

我们应该理性看待名字与命运的关系,不要过分迷信,也不要完全否定其潜在的影响。

对此,你是怎么看的?你给孩子起名字,会考虑哪些因素呢? 参考资料 浙江在线——浙江宣传 | 骆宾王,在大唐用力活过 澎湃新闻——江南访古 | 不见野王居——谒顾野王墓

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。