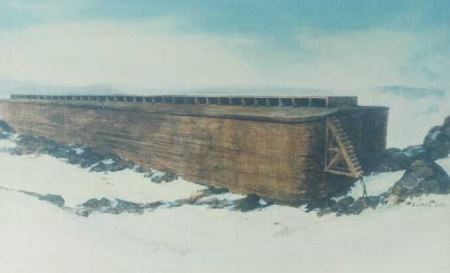

犹太难民的记忆 上海为什么成为他们唯一的“诺亚方舟”?

探访上海犹太难民

《近观中国》

如果你问什么是中国的气质,其中一定有一个答案是“包容”。

而中国上海,则是最具“包容”气质的城市。

即使是在二战期间,这一点也从未改变。

在那段对于全世界都极为艰难的日子里,有一群人对于上海的“包容”感受很深,他们就是曾经经历过纳粹种族灭绝暴行的犹太人。

周日晚22:00 凤凰卫视中文台首播

在当时,成千上万的犹太人逃难来到上海,这里为什么能够成为他们的“庇护所”?犹太人来到这里后如何生活?他们和上海之间有哪些故事?又是如何看待这个留下他们的城市?本期《近观中国》节目特邀意大利观察员范狄带您一探究竟。

“

为何是唯一“诺亚方舟”?

1994年,一场犹太难民重聚上海的活动让大众知道,在半个多世纪前,这座城市曾救助了近2万名欧洲犹太难民。

而对那些逃亡来此的犹太人来说,上海仿佛成为了“诺亚方舟”一般的救赎。

范狄参观上海犹太难民纪念馆(摩西会堂旧址)

此次拍摄,范狄的第一站是上海犹太难民纪念馆。

这里是二战期间上海犹太难民经常聚会和举行宗教仪式的场所。

自2007年纪念馆建成至今,这里已经收集了实物史料1万多件,是整个上海关于犹太难民记忆和实物资料最齐全的地方。

贝蒂的船票

这是一张由前犹太难民贝蒂女士捐赠的船票,它来自1939年。

那年,贝蒂和姐姐与爸爸、妈妈一起逃亡到上海。

船票价格显示为2844的帝国马克,相当于现在10万元人民币。

陈俭(上海犹太难民纪念馆馆长):“这些犹太难民来上海,他必须具备两个条件:第一个条件,你要能够有机会得到签证;第二,你要有一定的经济基础,你可以买得起船票。

”

逃难到上海的犹太人日常生活照

大约从1938年起,成功拿到签证和船票的欧洲犹太难民大多会选择海路到达上海,路线途经地中海、红海、印度洋,十分漫长。

1940年,意大利向英法宣战,这条海路遭切断。

此后,犹太难民如果想到上海就更加困难,必须乘火车,跨越西伯利亚到中国东北,或经过日韩辗转来到上海。

但无论是哪种方式,路上都要花费近一个月时间,绝对称得上耗时耗力。

但为什么即使这样,犹太人也要到上海来?上海,为什么会变成他们唯一的选择?

王健(上海犹太研究中心执行主任):“1938年,埃维昂会议讨论了怎么样去救助或者接纳犹太人。

当时,主要的欧洲国家,包括美国都在,没有一个国家说,我要增加移民的配额或者给予特殊的政策,但中国当时在这个问题上还是持开放的态度。

因为中国历史上,不像欧洲一些国家,有过这种‘反犹主义’这些。

而且,中国人的文化和犹太人文化都比较重伦理、重教育、重家庭。

所以一直以来,对犹太人持一个比较欢迎的政策。

”

“

记忆中的救赎

对于绝大多数欧洲犹太难民来说,遥远而陌生的上海是他们走投无路的一个临时选择。

逃难前,他们大多数都是中产阶级,生活优渥。

所以,当时到达战时的上海后,生活环境骤变,让他们一度充满了不适感。

但多年后,很多人回忆关于上海的这段日子时,才发现这里是家族唯一的拯救地。

2015年 杰瑞·摩西(左)

在上海犹太难民纪念馆给外国游客讲述自身经历

杰瑞·摩西(原上海犹太难民):“上海是我们唯一可去的地方。

那时,我们已经装了一个箱子,要去奥斯维辛集中营。

他们屠杀了130万犹太儿童,仅有11%的犹太儿童在纳粹德国的统治中幸存,我就是其中一个。

当时,上海很多人穷困潦倒,还受着日本人压迫,但我们一来,他们还是接纳了我们,他们心地善良。

”

杰瑞·摩西拿着自己儿时照片

杰瑞·摩西在7岁时来到上海,他幸运地逃过一劫。

当屠杀近在眼前时,来自上海的善意让他感受到了温暖,这份记忆也成为了他最为怀念和感恩的时光。

有一位卖米糕的阿姨,对他来说就像是母亲一样的存在。

陈俭 上海犹太难民纪念馆馆长(左)

陈俭(上海犹太难民纪念馆馆长):“尽管有救济站提供食物,但杰瑞也经常吃不饱。

他经常会到一位卖米糕的阿姨摆的小摊前。

他一来,阿姨就知道杰瑞饿了,会切一块米糕给他。

杰瑞他后来才意识到,这一块米糕对这个阿姨来说也是她们家的生计。

所以,他后来就说了这么一句话,比尔·盖茨是他心目中的英雄,因为他拿出自己的亿万资产帮助别人。

但这位卖米糕的阿姨,在他心目当中也非常的伟大。

因为他觉得,当你富有的时候,你的给予可能不困难。

但当你很贫困的时候,你的给予就非常的不容易。

”

与杰瑞·摩西对上海的感观不同,同是曾经逃难来到上海的美国前财政部长布鲁门撒尔,在离开上海后一度表示:“再也不回来这个‘鬼地方’了。

”当时在他的身上到底发生了什么?

多年后,布鲁门撒尔离开政府岗位,再次来到中国、来到上海,他的态度似乎有了改变。

他的眼中,上海究竟是怎样的存在?

“

现实版《白马咖啡馆》

在经历了最初的不适和艰难后,犹太难民逐渐适应了上海的生活。

他们在这里找工作,建立家庭,重新回到了生活的轨道。

范狄和陈俭馆长相约来到白马咖啡馆,这里曾经真实存在。

1939年,从欧洲来的犹太难民鲁道夫·莫斯伯格,在朋友的资助下开设了一家咖啡馆,起名“白马咖啡馆”,希望可以借此名为避难而来的犹太难民一解思乡之愁。

现在我们看到的陈设,就是根据当时的咖啡馆陈设进行还原的。

在这里,范狄看到了爱情和生命的延续。

白马咖啡馆过去和现在图

当时,欧洲有一部同名歌剧也叫《白马咖啡馆》,讲述了咖啡馆店主与他的女招待之间的爱情故事。

而在1939年的白马咖啡馆,歌剧中的故事变成了现实。

半个多世纪前,鲁道夫的女儿和女婿在上海的白马咖啡馆相识、相爱、组建家庭。

一家人从此开启了和上海牵绊一生的缘分。

王健(上海犹太研究中心执行主任):“二战期间,犹太难民在上海能够生存发展,一个是犹太组织的相互的救济,第二个是上海居民创造一个友善的生活环境,还有一点就是犹太难民这种自立、自强、自助的精神。

”

来到沙拉女士家

白马咖啡馆的故事并不是特例,这样的情感羁绊和生命延续,在很多逃难来到上海的犹太人身上都曾发生过......

不过,二战结束后,绝大多数欧洲犹太难民回到了自己的家乡,仅有极少数留了下来,74岁的沙拉女士就是其中一位。

1950年,沙拉出生了,成为了一名“上海宝贝”,她也是目前已知唯一一位仍生活在上海的欧洲犹太难民后裔。

这一次,我们有幸采访到了她......

沙拉和上海之间有怎样的故事?她眼中的上海是什么样的存在?上海和欧洲犹太难民之间还有什么特别的故事?更多精彩,敬请关注本周日晚播出的《近观中国》节目。

制作人:张小玲

编导:杨晓婷

文字编辑:于二丫

前队友赞于汉超:和你做过队友又还在一个房间绝对能吹一辈子

老将于汉超下半时替补登场后打进一球,赛后他的前队友朱晓刚也为他送上赞美。

朱晓刚发布了曾与于汉超一起效力时的照片,并开心地说道:“猴王猴王,能和你做过队友又还在一个房间绝对能吹一辈子牛逼。

” 朱晓刚和于汉超曾经是大连阿尔滨的队友,此后于汉超辗转广州恒大和上海申花,至今仍活跃在中超赛场,且在队中仍有重要作用,而朱晓刚的职业生涯较为平淡,目前已经退役。

(注:新闻图片取自朱晓刚微博)返回搜狐,查看更多

舞剧《咏春》:以舞辅仁

2024年春晚,《咏春》精编版在中央广播电视总台惊艳登场。

2024年度文化传播 它是一个无需语言就能让观众“读”懂的故事,它是一次结合多种艺术形式和文化样态的绝妙尝试。

它融合了俊朗武术和飘逸舞姿,结合了舞剧精髓与武术精神。

它删繁就简,以小见大;它写意又写实,极简又宏阔。

它不只塑造出英雄本色,还提纯了英雄精神,讲好了中国故事。

大幕拉开,“叶师傅”一袭黑色长衫,离开故乡佛山前往香港,踏入群雄林立的武馆街,想为咏春开一扇门……这是一个围绕中国传统武术咏春拳展开的故事。

2024年龙年春晚,舞剧《咏春》片段曾经让不少观众赞叹岭南风味的“舞武融合”,其实这部由深圳出品的原创舞剧,在B站2022年12月31日的跨年晚会上就曾斩获2亿播放量,拥有一众粉丝。

2024年秋天,它又走进欧洲,在伦敦和巴黎掀起了一阵“咏春热”。

《咏春》之美,美在舞武和合的视听盛宴,美在传统与现代的无缝对接;《咏春》之新,新在创新重塑传统文化表达体系,新在孵化机制够包容、传播手段够新锐。

这是一个传统又现代的故事,用“深圳文艺+深圳设计”实现“咏春拳”和“香云纱”活态运用、中华优秀传统文化创新表达,用“双故事线”展现出岭南文化独特魅力和新时代深圳精神风貌的华章。

《咏春》让舞剧“潮”起来、“燃”起来,成为深圳推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的一个典范。

一个担负起新时代新文化使命的故事,出自深圳似乎理所应当。

深圳是改革开放后党和人民一手缔造的崭新城市,是中国特色社会主义在一张白纸上的精彩演绎。

作为经济特区、中国特色社会主义先行示范区,勇立潮头、锐意创新、追光逐梦是深圳城市品格的自然流露。

不少观众在看《咏春》前,惊讶于这出文艺大剧的出品方,不是来自北京和上海,而居然是来自深圳。

但看完这部五星佳作后,又纷纷表示“这很深圳”——“咏春”是最能展现岭南风骨、中国精神的传统文化经典IP,以“春”咏志的深圳敢于挑战这个经典题材,恰是“敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干”的特区精神的生动实践。

一棵古树达成的开端 能在伦敦连演12场,是《咏春》总编导之一韩真没想到的,她更没想到的是,向来含蓄的英国观众在演出结束后全场起立鼓掌,尖叫不止,不息的掌声和欢呼声,让演员们数次返场谢幕。

在伦敦的每一次演出现场韩真都留意观察,第一场演出,观众里亚裔面孔占到三四成。

西方观众中,能看出来有不少是功夫爱好者,因为他们穿着当地武馆的练功服。

首场演出的第二天,《泰晤士报》即以“古代艺术、现代舞台”为题报道了《咏春》首映情况,专注于戏剧和表演艺术的专业评论网站Curtain Call Reviews给出了五星高分。

热爱艺术和舞蹈的观众迅速涌进伦敦沙德勒之井剧院,观看者逐渐多元,非亚裔面孔的西方观众占据了剧场的80%以上。

海外观众不再仅仅抱着猎奇心态看中国功夫,而是看到了人,而艺术本该如此,没有跨越不了的文化,只有跨越不了的心灵。

法鲁克·乔杜里是英国现代舞团阿库·汉姆舞蹈团的监制、制作人,也是前职业舞蹈家,他特别喜欢《咏春》中八卦掌片段——“舞者的身体内仿佛正进行一场风暴。

”他作为同行受邀观看了首场演出后,马上自掏腰包给家人买了票,没过几天,陪着朋友又观看了一遍。

在他看来,《咏春》不仅讲述了一个中国故事,展示了中国美学和艺术,更给观众带来了“你的故事就是我的故事”的观演感受,带来情感共鸣。

根据公开的票房统计,《咏春》在伦敦和巴黎的演出共16场,晚上场次的票几乎售罄,创下中国舞剧在欧洲商演时间最长、场次最多、票房最好的纪录。

不少伦敦市民“二刷”甚至“三刷”《咏春》,在英国掀起了一股来自中国的艺术风潮,也带动起了文创周边,不少观众得知《咏春》是由深圳原创出品时,直接被“种草”,在网络上留言说:“我一定要去。

”“《咏春》成功勾起了我对中国岭南地区的兴趣。

” 视频片段在YouTube上,已经有130多万播放量,收获了2.6万点赞。

有人没看够,强烈要求加演,还有人建议《咏春》来自己的城市巡演。

在英、法演出取得亮眼成绩,吸引了众多国际合作机构和承接商,他们正朝《咏春》挥动橄榄枝,积极与《咏春》团队联系,协商将《咏春》引入本地的可能性。

《咏春》自2022年12月于深圳启航以来,截至2024年12月31日,已在全球46座城市、56座剧院演出了233场。

“我相信观众会看得懂、感受得到。

”周莉亚说,“因为这部剧不仅包含为世界所熟悉的中国功夫,还传递了一种中国人的精神力量、性格特质。

我相信这也是西方观众了解中国人情感方式的一个途径。

” 在创排《咏春》之前,总编导韩真和周莉亚曾深入岭南地区调研,取材、采风、查证,在大量历史资料和文学作品里找寻线索。

她们发现岭南文化有一种特殊的风貌,一方面传统根脉深厚,却又在这基础上,开风气之先,与外来文化相融合,开枝散叶。

韩真到现在都记得,采风时行至中英街——这条250米长的街道背靠梧桐山,南临大鹏湾,深圳香港各占一半,街心以“界碑石”为界,是特区中的“特区”,街中心有一棵百年古树,根在大陆,繁茂的树冠枝叶覆盖香港一方,因而构成一处奇妙的景观。

这处景观触动了韩真和周莉亚,她们开始有表达的冲动,渴望寻找一个质朴的故事去呈现这种难以名状的情感,一棵古树达成一个作品的美好开端。

在深圳电影制片厂的档案馆,她们又发现,原来大量20世纪八九十年代的武侠港片都是香港和内地的合拍片。

自己那代青少年就是看这些英雄的故事长大的,而电影对武术的传播意义,不仅影响了她们这代人,更是实现了国际上深层次的文化传播。

两人灵感迸发,决定创作一部关于拍摄咏春电影的故事。

“今月曾经照古人” 《咏春》之难在于双线叙事。

虽然剧名为《咏春》,但它讲的却不仅仅是一代宗师叶问的故事,而是以一深圳剧组拍摄电影《咏春》为引,拉开全剧大幕。

电影里的“叶师傅”远赴他乡,只为开咏春的一扇门;舞台上的片场中,剧组众人同样怀抱梦想奔赴山海,为追心中的一束光。

前者是“扶弱小以武辅仁”、弘扬民族自信的英雄,后者则是根植深圳城市发展的时代脉络,致敬追光的平凡人。

一个戏中戏的结构成就了两个时代的同频共振,南下打工的大春这样一个小人物的拼搏与剧中叶师傅在香港的成长经历,也打通了两个故事之间的情感勾连和“理想”共鸣。

图/《咏春》宣传照 摄影/王徐峰 舞台剧不同于影视,无法利用蒙太奇,在一部作品的时间里,同时讲好两个时空的两拨人的故事,无论如何都很困难。

“韩周不会轻易放过自己。

”这是网络上许多舞剧迷笑谈的一句话。

最终,通过舞美置景以及舞蹈编排的设置,从影业公司到武馆街跨越半个世纪的两个场景在舞台上实现旋转交替和场景转换,让同处于各自困境中的两条故事支线,产生了一种类似“今月曾经照古人”的对照。

从而恰到好处地让观众、剧中人共同在这种对照中产生共情。

“我们实在不想去延续影视剧已经给大家划定好的一个老故事,每个时代都有对功夫不同理解,也应该有自己的表达。

”韩真对《中国新闻周刊》说。

且创作本身是需要克制的,这也是这部舞剧并未选取“叶问”或“一代宗师”的原因。

在韩真眼中,咏春代表着两个时代的人对美好理想的向往,这是咏春的意义所在,也是在咏春拳之外,所赋予这两个字的更广泛深厚的精神内涵。

“双线叙事”不仅拓展了舞剧“众生相”的边界,还让观众能以“上帝视角”窥见创作者内心的图景。

两条线时而分开,时而重合,所有服化、场景、灯光都随之分裂与聚合,共同构成《咏春》复杂的叙事模态。

在舞台上同时呈现两个时空,这种开创性的表达,也成为《咏春》对于重构舞台空间的一次探索。

用舞蹈诠释岭南武术精髓,是《咏春》的一大看点,也是创排的另一大难点。

主演常宏基记得,为了完美呈现武术效果,所有演员一起学武练武,由咏春、螳螂、太极、八极、八卦等拳法和掌法的非遗传承人进行指导,前后持续一年,其中打桩有三个月,最后所有演员的手腕和手肘都是淤青。

封闭式排练近半年,封闭期间,每天要进行近12小时高强度的创排训练。

后来即便进入巡演周期,演出之余,他们也做到了“拳不离手”。

让舞蹈演员学习武术动作并不难,难的是武舞结合。

因为舞蹈演员的呼吸和发力方式,与武者完全不同,要想打出真功夫,只能扎扎实实学,从零开始,没有捷径。

舞蹈动作多优美舒展,但武术需要气息下沉,将力量极速打出。

这样一来,要让武打动作与舞蹈节奏相合,就尤为困难,只能一遍遍磨合细调。

功夫对体力的消耗极大,对舞蹈演员来说也是很大的考验。

掌握武术的力量感和内在气韵之后,接下来是艺术转化,毕竟舞台要求可看性。

电影里,“大战三百回合”只需镜头剪辑就能完美实现,一次做不好可以拍好多条。

舞剧可不行,舞台上所有的武术套路都需要舞蹈演员一气呵成地完成,哪怕慢半拍,哪怕有一点差错,都会导致一整套招式全部被打乱。

甚至,演员需要通过对自己肢体的控制,从而产生电影镜头的观感,例如,模拟出电影的慢镜头与停顿,在转台上去完成本该在平地上完成的舞蹈动作。

《咏春》全剧高潮舞段是叶问在群雄林立的武馆街与四大派掌门“对阵”的场面,螳螂拳、八卦掌、八极拳、太极拳先后登场,叶问则以咏春拳一一破之。

所有对打套路,都要求既有武术的速度力量,也有舞蹈的飘逸洒脱,两人对攻,招式连绵不断,又不能真的伤到彼此,需要动作、节奏精准到每一寸每一秒,默契配合。

为此,所有对攻的演员都经过了“千锤百炼”。

周莉亚记得,有时候该去吃饭了,两个演员站起来,忽然“砰砰”地就“打”起来了,把所有招式对一遍,再“呼哧带喘”地擦把汗去换衣服。

有时候是排练前,一碰面,“俩人迎面走着呢,默契地就又对上招了”,过招简直变成了一种生活习惯。

正是一遍遍磨合,才实现力量与美感的共舞,新的舞蹈语汇与武术碰撞而产生了奇妙的火花。

舞者们时而在太师椅上踢出扫堂腿,时而手持长棍纵横开阖,时而在街巷中闪转腾挪……干净利落的身手和行云流水的出招让人目不暇接,激烈对战正酣时却又点到为止,瞬时收手,拱手施礼,呈现出一种中国式的古典浪漫与美感。

18分钟“通关大战”缩减为13分钟的华彩片段曾登上B站跨年晚会,累计播放量如今已经超过2.8亿。

传统焕发出了新生 人们心中的叶问坚定、隐忍,总是一袭黑色中式长衫。

舞台上,黑幕与光束之下,叶师傅的黑衫像陶瓷一样光洁,亦有黑胶唱片般的质感。

这种极具特色的布料,是韩真和周莉亚在采风时发现的岭南国家级非物质文化遗产——香云纱。

“采风的时候,偶然看到在田间晾晒着的香云纱,瞬间就被打动,实在太美了!”韩真说。

作为岭南地区的一种古老染色面料,香云纱的珍贵之处在于它流传了数百年的传统手工工艺,以丝绸为胚,用植物和矿物染整,非常昂贵,被称作面料中的“软黄金”。

张爱玲在《沉香屑》中写到过:“那人的背影,月光下看得分明,穿着白夏布衫子,黑香云纱大脚裤……” 图/《咏春》宣传照 摄影/王徐峰 香云纱的黑色,在光束照下,不会像黑色棉布那样把光线吸收,而是反射出清朗的色泽,可以呈现出传说中的“五彩斑斓的黑”,幽暗却明亮,坚定又不失灵动。

如果说咏春拳可以承载故事的主题,那么香云纱刚好以视觉呈现人物的性格。

在舞剧中,香云纱不仅被用在人物服饰的制作,其制作过程也被艺术化地写进了剧情里,舞者们穿着柔滑的香云纱,极具岭南风韵。

咏春拳和香云纱两项国家级非物质文化遗产被巧妙融入舞剧,传统焕发出了新生。

以当代“语言”诠释传统文化,正是《咏春》得以“破圈”的原因。

韩真告诉《中国新闻周刊》,在舞剧中注入非遗文化,并不是一件特别困难的事,一片有历史的土壤,一定有自己的文化积淀和非遗的传承,但是这些是否适合作品,还要看整个作品真正呈现时的需求,创作的首要任务仍然是遵从自己的内心。

要在传统作品里体现当代性,就意味着对于传统文化不仅仅是回望,而是在其中注入当代的思考。

在为舞剧《咏春》采风时,韩真就透过咏春,思考过功夫在当代的意义。

在她看来,咏春祖训里“勤练习技不离身,养正气戒滥纷争,当处世态度温文,扶弱小以武辅仁”这四句话,满满透出了中国人的勤劳、温文、谦让和处世哲学,不但具有当代性,而且是可以通过舞剧与全世界分享的古老智慧,小小的招式里藏着大大的天地。

这种链接传统与现代的特性,也正是深圳的城市品格。

深植于内心的力量,自然可以跨越山海,获得更广大人群的共情。

韩真和周莉亚始终记得2023年9月《咏春》首度走出国门,首站登陆新加坡时现场收获的感动。

在观众席的前区,有两位老人,他们全程绷得板直地坐着,到了演出后程的时候,甚至攥紧拳头,演出结束后,他们又站起来鼓掌。

后来,韩真听说他们是新加坡的华人,早早从岭南地区下南洋,背井离乡出去打拼。

在《咏春》里,他们看到叶问,也看到了曾经的自己,更感受到了故乡。

韩真记得,那天还来了很多驻新加坡的各国大使,其中一个大使对她说:“看到这部剧,想起了我在中国的那些日子。

” 没有什么力量比情感的共鸣更强大。

《咏春》不仅用新的舞蹈语汇与武术碰撞产生的美感吸引了不同国家的观众,将传统文化在今天语境中创造出新的解读,也为中国文化“走出去”探索了一条新路。

“我们渴望英雄,渴望塑造自己民族的英雄,渴望证明自己,所以英雄在功夫这个概念里留下了印记。

从今天看,英雄是什么?谁是英雄?也许在各自工作岗位上,为了生活和理想而努力的普通人,都可以是自己的英雄。

”韩真说。

《咏春》不仅致敬英雄,也致敬每一个在生活里怀抱梦想的普通人,当大幕落下,舞台幕布上缓缓闪动着一句话:“英雄站在光里,而我们愿是那束光。

” 发于2025.1.6总第1171期《中国新闻周刊》杂志 杂志标题:舞剧《咏春》:以舞辅仁 记者:李静 编辑:杨时旸

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。