推背图 推背图第四十四象

推背全图全文解析最近这个很多人对这个推背图非常的感兴趣了啊,但是又看不懂这个推背图,那么就有人一直在求这个推背图的全文解析了,那么这个推背图的全文解析是什么样的呢?下面就着这个问题我们一起来分析揭秘看看到底是怎么回事吧! 一、推背图的版本粗考 目前流传的版本有6种,香港王亭之先生比较过的《推背图》:一、彩绘明抄本,台湾中央研究院藏;二、明钞本(无图),台湾中央图书馆藏;三、明钞本。

芝加哥大学藏;四、清初潘氏八喜楼钞本,台湾中央图书棺藏;五、清末石印本。

芝加哥大学藏;六、金批本(据称八国联军之乱时,由清宫流出)。

金批本是民国四年(1916年)才公开出版的,传说中的流转线路图是:明末清初金圣叹批注--乾隆年间收入皇宫--英法联军入侵北京,流出皇宫辗转欧洲--爱国华侨识宝回购--回国。

这个版本是现在最流行的。

至于潘氏八喜楼钞本,虽然出现时间不是最早,但是流传有序,所以被认为最可靠。

其实,出现过的推背图版本还不止这些,推背图从五代开始名扬天下,每到朝代末期,社会动荡,就会出现各式各样的推背图。

这些版本各不相同,有些还差异巨大,让我们现代人看的眼花缭乱。

因为宋人记载就认为此书不是唐书依据不足。

潘氏八喜楼钞本有个序言,是袁天罡和李淳风为此书给唐太宗的上表,此书实际上是唐太宗下令二人推断未来写就的。

这样的预言书,历来都是统治者的最高机密。

因为我们所有的皇帝都宣称是天授皇权,每个朝代的法统都来自于天命。

袁李二人是当时公认的术数大师,也就是可以推算天命的人,他们所写的千年预言书,里面出现了多个朝代的更迭,这样的书流传开可是会动摇国本的。

所以,书成后献给唐太宗就一定是秘不示人。

另外有个问题,就是有唐一代不见此书的踪迹,哪代皇帝都没提过这书,这如何解释?我有个大胆的推断。

唐太宗此人胸襟宽阔,所以才会有推背图出现,他也是书法大家,文化素质很高,他临终时要求陪葬了一大批心爱之物,主要是书籍和书帖,最有名的是兰亭序。

史书未记载陪葬了何书,但记载了兰亭序,这是中国书法的巅峰,王羲之所书。

我推测,推背图此书就是陪葬物,后世的唐人应无人见过。

唐末先是军阀温滔后是黄巢起义大军盗掘了唐太宗陵墓,发现里面各书保存完好,墨迹如新,兰亭序就落在了不知谁手上,从此以后就消失无踪了。

顺便说说,黄巢起义军虽说是农民起义军,黄巢本人可是地道文人,他写的那首菊花诗老实说相当有水平,他可是识货的。

所以,推背图就出土了。

当时已是大唐末日,谁都知道大唐快完蛋了,那么谁能上位呢?最方便快捷的,当然是看看天命,但是这书充斥着字谜、画谜,不容易解读,于是这书一定在军内广泛流传,供大家研读。

各路军阀很迅速的垮台,五代十国开始,这是动荡的年代,中华大地上出现多个国家,每个皇帝也都当不长久,全天下的人都想知道未来到底如何,于是这书迅速在民间传开,宋初时就到了宋人所说家家户户都有的程度。

而且,此书流传如此之广,五代距离唐时间并不久远,当时的人会不知道作者和缘由?而且前面说过,这书的序是袁、李的上表,托名所着之人不仅要编造个上表出来,还要编的像,骗过五代时的千家万户,其中不少人还是文人,能骗过全天下的人这种可能性不高。

这与黄帝内经之类的书也是不同的,黄帝内经成书时距离黄帝至少有1000年了,其实当时的人多半都知道这书是托名所着。

当然,大家可以说这都是我的推测,可是认为这书是五代时书的观点也是推测,没有实物证明的。

既然都是推测,当然应该选取最合理的那一个。

虽然经常有人说历史找不到真相,我认为这是虚无主义的说法。

也许10年后我们不知道真相,50年后还是不知道,但是100年、1000年后呢?尽管许多皇帝为了名声篡改史书,大肆掩盖,但是今天的我们,比前人知道的真相还是要多得多的。

例如尚书,这个千古第一伪书,今天的我们就比明代学者了解的多。

不仅因为清代学者的考据让我们更清楚了真相,各项考古发现也极大地帮助了我们。

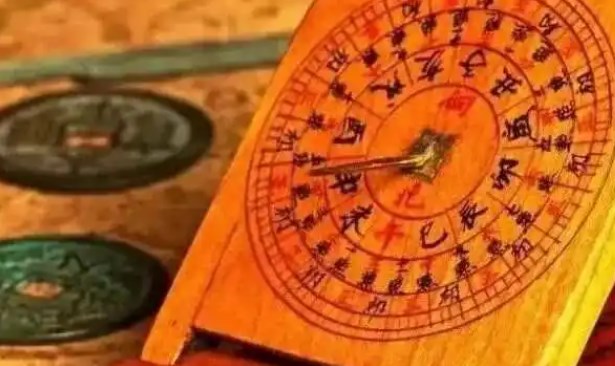

传说中的《推悲图》是什么?老兄是:《推背图》吧? 《推背图》相传是我国唐朝太宗皇帝时期,当时著名的天相家李淳风和袁天罡所作,以推算大唐国运。

因李淳风某日观天象,得知武后将夺权之事,于是一时兴起,开始推算起来,谁知推上了瘾,一发不可收,竟推算到唐以后中国2000多年的命运,直到袁天罡推他的背,说道:“天机不可再泄, 还是回去休息吧!”,即第60象所述,所以《推背图》由此得名。

《推背图》因为它预言的准确,使历朝历代的统治者心惊。

而今天我们从网上看到的推背图,是清乾隆年间的举人金圣叹评批的版本,原本现仍保存于台北故宫博物院中,与我们看到的没有出入。

(怀疑者可去台北故宫) 与西方大名鼎鼎的预言家诺察丹玛斯所著的《诸世纪》不同的是,推背图并没有打乱历史的顺序,而且预言的也都是有关国家兴亡的大事,所以更有研究价值,其准确性也更高。

而最令人感到欣慰的是,它与《诸世纪》预言的悲观世界正好相反,他预言世界大同,天下一家的其乐融融的未来世界,令人鼓舞。

推背图推背图是由(周易)推演而成,每一卦象以八八六十四卦之一起始,共60象。

除去第一象引言和最后一象结言并非预言外,共有58象预言,每一象合谶诗二首,卦图一幅,分别预言自唐代以迄合计约一千八百年的国运。

从大唐气数(第2象)一直预言到世界大同(第59象),且每象相接,决无次序错乱。

麻烦采纳,谢谢!

华夏五千年历史出现过很多国宝级文物,有10件至今下落不明,是哪10件?至今下落不明的10件国宝级文物是华夏九鼎、传国玉玺、随侯珠、十二金人、九龙宝剑、《推背图》原版、《兰亭集序》真迹、《永乐大典》原本、慈禧陪葬夜明珠、圆明园十二兽首。

每一个拿出来都是稀世珍宝,价值连城。

一、华夏九鼎到底是一个鼎还是九个鼎对于华夏九鼎的认识,人们普遍认为华夏九鼎代表着雍州、冀州、青州、兖州、徐州、扬州、荆州、梁州、豫州这九州,并认为华夏九鼎的每一个鼎代表一个州。

华夏九鼎是权力的象征,是王权的象征,将这9只鼎放到院子里,预示着华夏九州皆在掌握。

由于华夏九鼎只有文字记载,却没有实物,所以也有一部分人认为华夏九鼎并非是九只鼎,而是一只鼎。

这一只鼎的名字叫做华夏九鼎,也就是说华夏九州共筑一只鼎,体现着王权的中央集权,华夏九州的掌控权皆归为一体。

二、传国玉玺的出现和遗失相传传国玉玺是由和氏璧打造的,也就是蔺相如要用脑袋撞的那块和氏璧。

这块和氏璧在秦始皇统一六国之后,到了秦始皇的手中,秦始皇将这块传世美玉和氏璧打造成了一块绝无仅有的传国玉玺,希望能代代相传,世世相传下去。

传国玉玺一直,从秦始皇时期到唐代,都是被统治者视为珍宝的东西,是为天命所归才能拿到权力的象征,但是到了后唐废帝李从珂手中之后,并没有留存下去。

李从珂被契丹击败之后,手持传国玉玺登楼自焚,传国玉玺就下落不明了。

后世对传国玉玺的下落也众说纷纭,也有说是在明朝面元朝的时候被元朝的将军带到了漠北。

也有说是清朝的皇太极得到了传国玉玺,之后一直收藏在清宫之内,直到溥仪将传国玉玺卖掉,之后传国玉玺又掉入海中,消失不见。

三、《推背图》原版真迹早已消失相传《推背图》是唐朝的两位大师李淳风和袁天罡所著。

李淳风在推演未来之时,由于推演的信息太多,袁天罡怕他泄露天机,就在背后推了李淳风一把,李淳风才停止推演,所以成书被称之为《推背图》。

但是真正的《推背图》已经消失不见。

《推背图》在宋朝的时候已经面目全非,宋朝传下来的《推背图》已经被修改了很多。

而我们看到的《推背图》最早成书的甚至都不是宋朝的,而是清朝的。

绝大多数市面上的《推背图》成书的年代已经确认为民国时期,离真正《推背图》原版已经相去甚远。

四、《永乐大典》原本,旷世奇书却没能流传下来《永乐大典》是由明成祖朱棣牵头,姚广孝等主编的一部集中国古代典籍于大成的一本书。

全书22,877卷(60卷,共计22937卷),11095册,3.7亿字,汇集了古今图书七八千种。

可谓是一本前无古人,后无来者的旷世奇书。

《永乐大典》被英国的《不列颠百科全书》称为世界上有史以来最大的百科全书。

可惜《永乐大典》的副本在战乱中被破坏,现存的800余卷也散落世界各地。

《永乐大典》的正本并没有出现,有猜测认为《永乐大典》的正本还在永陵当中。

结语每一件消失不见的国宝级文物,都有一段匪夷所思的故事。

故事当中的事情有真有假,也的确不能辨别真假。

只有真正的找到了这些消失不见的国宝级文物,才能真正的了解它们的故事。

推背图真的存在吗?袁天罡李淳风真的写了推背图吗?历史

目前大多数学者普遍认为此书并非是什么袁天罡、李淳风的作品,最为流行的金圣叹注本也可以宣告是假的。

现在流行的这个版本,是后人从民间信仰的角度附会而成。

谶纬之学的流行谶纬之学的流行非常早。

人类蒙昧时期,遇到超出知识范畴的问题,总免不了诉诸于神秘学去进行解释。

譬如,陈胜吴广起义之际,就熟练地操弄这种手段来制造舆论,让吴广大半夜点着篝火学狐狸叫,行伍之中其他吃瓜群众们于是信以为神。

两汉儒家阴阳家化之后,力图从“天人感应”的的角度,去论证刘氏王朝的合法性地位。

大家都熟悉的小故事,很多都是出于这种构建。

比方刘邦喝多了,斩杀了一条大白蛇的故事,就是后人根据五行生克的理论瞎编的,论证的是大汉王朝是火德,火克金,金对应的颜色是白色,所以是红色的赤帝子斩杀白帝子,坐稳了天下。

两汉这样的小故事简直太多了,大家看史书的时候,动不动就“小儿谣曰”,小朋友们莫名其妙就开始唱童谣,然后真预言了好多大事儿。

就像是《三国演义》里,洛阳市的小朋友们忽然唱:“千里草(合起来是个董字),何青青,十日卜(合起来是个卓字),不得生(这货要死了)。

”董卓很快就死了。

这能是真的么?有兴趣的朋友可以看看青年学者孙英刚的《神文时代——谶纬、术数与中古政治研究》,但凡出现这种乱七八糟的事儿,背后肯定是有人运作的。

《推背图》源流最早的关于这本书的记载,出现在唐代敦煌残卷《大云经疏》中,说:《推背啚》曰:大蓄八月,圣明运翔止戈昌,女主立正起唐唐,佞人来朝龙来防,划清四海,整齐八方。

可见是对武则天称帝一事的预言,对于武后的态度,这则“预言”说得非常露骨,说武则天是“女主立正起唐唐”,要“划清四海,整齐八方”。

我私心怀疑,这不过是武后称帝之前所作的合法性建设的一部分,相似的东西有很多,譬如当时还有一本《宝雨经》,记载了公元686年和公元690年新丰县、万年县的两次异常的地理活动——山涌,武周政权将其解释为佛教圣山在中土显性的祥瑞。

为什么是佛教呢?因为李唐自称是李耳之后,崇信道教,武后自然选用佛教作为意识形态来与之抗衡。

所以,《推背图》一开始也并没有什么特别的,很可能是武后当时一系列合法性建设的一小部分罢了。

而且,目前我们得知的这个句子,也不是原创的,而是从汉代的一本叫《易稽览图》的书里抄抄改改得来的,人家原文写作——大蓄,八月,天德明王,侯人去城,十二年天下大昌,女子立政;三年,去此地,大神兽来见,至堂;三年,大兽出东北台邑、河邑。

您看,好多句子都没改。

这本民间信仰者眼中神奇无比的书,居然不是原创的。

但后世这本书越来越被赋予了很多信仰加成。

从宋代开始,就有很多好事者,往《推背图》这个书名上附会东西了,比如段子里说耶律德光见过推背图,还有人说《推背图》里预言了大宋朝的灭亡于是被禁了等等。

但总体上说,这些故事多经元代、明代民间话本、戏剧的加工,充斥着民间信仰的特点。

《推背图》在这些故事里,也更多像是一个符号,好比《水浒传》中宋江梦到九天玄女授书一样。

所以,现存的早先版本的只言片语,与通行的所谓金圣叹本、六十七图本,文字上差异都比较大。

最好玩的是同样关于武后称帝,金圣叹本的议论就明显带了后世民间的视角——参遍空王色相空,一朝重入帝王宫。

遗枝拨尽根犹在,喔喔晨鸡孰是雄。

与“女主立正起唐唐”相比,“遗枝拨尽根犹在”对武则天的评价态度居然完全是相反的。

您说这能是一本书?真伪性最容易辨认真伪的角度,是语言的角度。

如果是唐人袁天罡、李淳风所作,那么他们所使用的语言体系应该是唐人的,如果掺杂进了很多后世的语汇,那肯定就是有问题的。

比如第四十七象的“匹夫有责”,绝对是顾炎武“天下兴亡匹夫有责”之后的产物;又如第二十一象中居然出现了“南辕北辙”,这个成语故事虽然出自《战国策》,但原文并没有南辕北辙这个说辞,大规模出现是在宋以后,宋人文天祥写“南辕北辙迹,骤隔于江湖。

”宋人胡仲弓写:“南辕北辙何时停。

”更早,没了。

又比如,从音韵学的角度,推背图谶诗的韵脚,也能推断出作者的文化水平不高,且生活的年代较晚。

如第二十二象:“神京王气满东南,祸水汪洋把策干。

一木会支二八月,临行马色半平安。

”把南,和干、安放在一起押韵,本来就不是唐人会做的事情。

南是闭口音,读作“nam”,韵尾是闭口的;而干、安的韵尾则是“an”,不闭口。

从音韵学的角度看,也能较为清晰第看出,现存本的生成年代很晚。

推背图指的是什么:预言书相传为李淳风袁天罡所作重要讲话

李淳风简介 李淳风唐朝时期岐州雍县人,从小就聪慧好学,博览群书,尤其是喜欢天文、历法和数学,后来在隋仁寿二年被推荐成为当时还是唐王的李世民做记室参军,后来李世民成为唐太宗,李淳风还上书对道士员外散骑郎傅仁均所著的《戊寅元历》提出18条意见,太宗十分高兴,授予他将仕郎的职位,而且据说李淳风还曾给风定级,是世界上第一个给风定级的人。

袁天罡简介 袁天罡是隋末唐初的益州成都人,小的时候比较孤贫,但是他擅长相术,因此出名。

袁天罡在隋朝时曾做狗资官令,在唐朝是任职火井令,因为相术能力高超,唐太宗还将其征召入朝,将其与西汉学者严君平并论,对他十分推崇。

都说江湖上算命看相的道士不可信,但是在唐朝的时候,李淳风以及袁天罡这两位算命先生却成为了国师级别的人物。

据说这两人都有着未卜先知、预知天命的能力。

而最近网上也在流传李淳风袁天罡 ... 《推背图》乍听起来就像是用来指导按摩推拿的图书一样,不过其实《推背图》和按摩推拿并没有多大的关系,这本书大部分人应该不会感到陌生,都是听说过的,那么推背图指的是什么呢?它到底是 ... 在回顾中国古代社会时,不管是哪个朝代,无论是统治者、高官贵族还是平民百姓,都深信不疑地信奉着天命的推算和对未来的预言。

封建迷信的思想在古代社会十分流行,而其中一本备受推崇的预 ... 在我国历史上有许多神秘的预言家,他们的高超预言技术,让我们都认为是他们穿越了,生活在唐朝的袁天罡就是其中之一,他不仅仅是天文学家,还会算命、预言,在我国历史上有极大的名气,他创 ...

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。