形意拳的“枪劲”

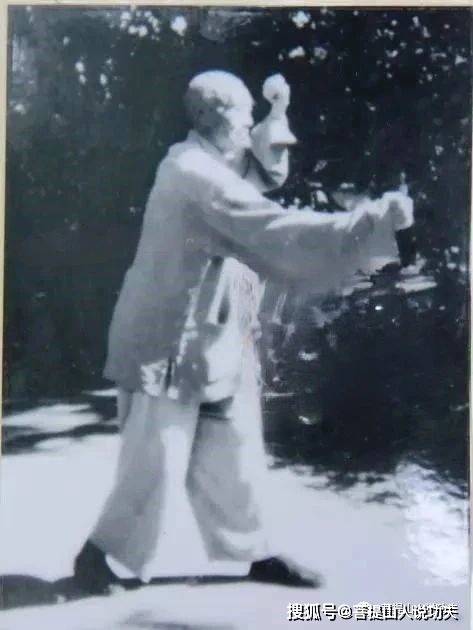

形意拳之所以在实战中展现出强大的打击效果,根源在于其独特的发力方式——枪劲。

枪劲模拟了骑马挺枪冲锋的动作精髓,并非简单的投掷动作如标枪般一扎即止,而是强调在接触目标后,继续施加压力,保持穿透并向前延伸一段距离。

这种发力模式,通过巧妙的步法与拳法配合实现,赋予了形意拳显著的贯穿力。

贯穿力不仅要求力量的集中释放,更依赖于稳固的支撑结构。

单纯的力量集中,若无后续支撑,将仅依赖于速度与惯性,效果有限。

而有了坚实的支撑,即便是看似无尖端的棍棒,也能通过震动传递,造成对方的内伤。

枪劲因此成为众多武术流派追求的理想发力状态。

形意拳之所以成为枪拳发劲的典范,在于其对架势与结构相互支撑的高度重视。

诸如“三尖相照”、“内外六合”等要领,旨在首先构建出这一稳固的结构框架。

故而,有“练拳先站桩”之说,意在先通过站桩稳固这一结构基础,进而探讨发力之道。

形意拳的发力,犹如钉钉入木,需将全身之力凝聚于一点,且需保持直线,稍有偏软即会偏离目标。

因此,“直”成为枪拳劲力的核心要求,不偏不倚即为“中”,内家拳亦强调守中用中。

直线的延伸越长、结构越紧固,劲力自然愈发强大,但需警惕失衡导致的偏离。

然而,技击并非一成不变的攻防模式,过分拘泥于直观形态易致僵化。

如何在灵活多变中保持这种劲力?答案在于利用筋骨的拧裹钻翻技巧,构建一种隐性的劲力支撑。

这种支撑不直接依赖骨节对抗,而是依靠强大的筋力实现,因此筋力的训练至关重要,且训练方法独具特色。

形意拳从隐含训练起步,其打法同样隐含,外表看似简单舒展,实则内含深厚功夫。

然而,这也导致许多人仅得其形而未得其髓,真传难得。

相比之下,太极拳虽同样注重支撑与转化,但入手方式迥异。

形意拳由贯穿入手,直接追求实战效果;太极拳则从转化入手,更注重灵活变通。

追求杀伤或许相对直接,但追求变通则更为复杂。

责任编辑:

【直播】蛇年专项特训:形意拳蛇形的灵动功夫

在中华传统武术的宝库中,形意拳以其独特的风格和深厚的内涵闻名遐迩。

形意拳讲究 “象形取意”,模拟十二种动物的形态和习性创造出十二种拳法,其中蛇形别具一格,充满了灵动与智慧。

形意拳蛇形的练习, 身形灵动,时身体呈现出 “S” 形的曲折变化,动作连绵不断,流畅自然,有着独特的韵律感。

还具有吞吐之势,在拳法中表现为身体有节奏地前伸和后缩,劲力也随之有放有收,如同蛇吐信般快速且具有穿透力。

劲力上柔中带刚,外在动作柔和婉转,内在却蕴含着刚劲之力,在柔与刚的转换之间,尽显武术的魅力,对身体灵活度具有很好锻炼作用。

形意拳蛇形源于对蛇的观察和模仿。

优化自身的运动模式,提高身体的灵活性和协调性。

练习时通过身体的扭转、伸展和吞吐动作,将身体各部位的力量整合起来,形成一种强大的内劲。

练习形意拳蛇形可以全面锻炼人体的各个部位。

身体的扭转和伸展能够拉伸肌肉和韧带,增强身体的柔韧性;吞吐发力的动作则可以锻炼肌肉力量,提高身体的耐力和爆发力。

同时,练习过程中的呼吸配合还能调节心肺功能,促进血液循环,增强身体的免疫力。

返回搜狐,查看更多

提手-杨丽太极拳知识大全

此招式因手臂上举,模仿提拿重物之态而得名,亦称“提手上式”。

【在功效层面】,提手动作着重锻炼肩、臂、肘、腕等上肢部位,以及与腰、胯、膝、踝等下肢部位的上下、左右劲力的相互承接与对立,旨在提升身体各关节间的协调与平衡能力。

【至于攻防运用】,当对手以掌或拳朝我方一侧攻击时,我方可以一掌置于其肘部上方,另一掌接住其腕部,随后两掌向内提合,运用合劲向上撅起其肘部。

在两掌的反向合力作用下,对方将失去平衡与控制。

返回搜狐,查看更多

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。