未知:探索昆仑山的离奇事件

昆仑山脉(昆仑山),又称昆仑虚、中国第一神山、万祖之山、昆仑丘或玉山。

古代神话认为昆仑山中居住着一位神仙“西王母”,人头豹身,由两只青鸟侍奉,是道教正神,与东王公分掌男女修仙登引之事。

中国上古流传下来的神话传说很多都与昆仑山有关,被认为是炎黄子孙的发源地。

然而,昆仑山并非许多神话里所提到的那座“昆仑山”,而是昆仑山脉。

神话中的昆仑山乃是存在于现实的“昆仑仙山”。

在这里有着诸多传说,只是即便是在这个科技加持的当下,依然还有着许多未解之谜,尤其是民间对于昆仑山更是大肆地宣扬,为原本就十分神秘的昆仑山,再次赋予了一层神秘色彩。

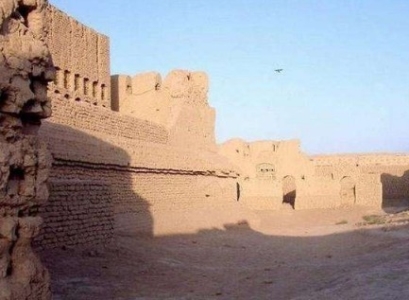

首先是昆仑山死亡谷,又被人们称为“地狱之门”,因为这里发源于6000多米昆仑山上的那棱格勒河。

昆仑山死亡谷的位置在青藏高原的昆仑山区,北起青海布伦台,西至沙山,全长105公里,宽33公里,面积约3500平方公里,海拔在3200-4000米,是世界著名的五大死亡谷之一。

之所以被称为地狱之门,是因为这里任何生物进去都会遭到雷击而死,因此有谣言说这里是所谓的“地狱之门”。

实际上昆仑山死亡谷经常会出现雷击事件,都是因为附近的岩石中富含着强磁性成分,再加上那棱格勒河产生的潮湿气流被山体阻挡,导致这里容易形成雷云,在宽阔的地面上,人和牛羊都变成了雷电的目标,对此事件开始了仔细调查,随后得出结论便是,死亡谷之所以会出现一系列的离奇事件,是由于磁场异常导致的。

虽然都是有路线可以进入的但是充满好奇心前往旅游的小伙伴一定不能贸然地闯入。

1962年的螳螂人事件,此次事件在网上的诸多资料当中是这样的描述的:当时有一只科研团队,在昆仑山当中的一个溶洞探查的时候,发现在溶洞当中,有一个奇怪的生物,这种生物像蟑螂一样,但是却能够像人一样直立行走,甚至其身高与人类都相差不大,在看到这个奇怪的动物的时候,科研人员原本想第一时间逃跑,然而却已经来不及,最终这支部队全部被螳螂人所杀,随后又有一只考古队在进入这个地区探索的时候,结果同样也是有去无回,频繁的出现奇异事件,引起了当地军方的高度怀疑,于是便开始派出部队寻找,同样在寻找的过程当中,也再次遇到螳螂人,在付出了极为惨重的代价之后,最终才将螳螂人消灭,这些螳螂人究竟是如何来的?后来经过解剖,科学家最终发现,他们是人类与昆虫的结合体。

如果仔细调查询资料的话,就会发现,螳螂人的神秘事件究竟本质,只是一则人为撰写的小说,它并没有任何的历史根据,如果仔细寻找的话,就会发现在2008年的时候,就曾经发表过一模一样的文章,然而这样的事情被大众得知之后,大众更多的只会关注于事情的表面,并不会对其进行深究,同样也不会对这样的事件是否真实,产生一定的怀疑,最终选择相信这样的离奇事件,让这一事件变得愈演愈烈,最后形成了未解之谜。

到现在信息科技时代,昆仑山的神秘事件似乎已经全部解开了谜底,然而事实上,科学也一直是推动这个时代快速发展的动力来源,生活当中原本一些不为人们所了解的事件,通过科学是能够更加合理地将其解释清楚,只是在古代的时候,因为知识的匮乏,使得人们将一些事件归结于玄幻以及神秘事件当中。

尚有许许多多无法以科学来解释的事情的发生,正静静地等待着那些勇于探索、敢于冒险的人去揭开那最终的谜底!

风水是左右人类命运的枢纽,它既可趋吉避凶,也可庇荫子孙。

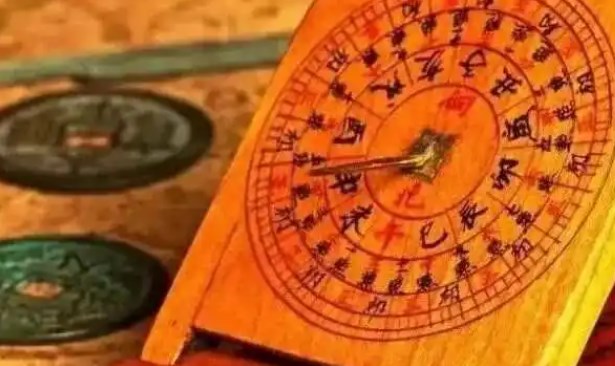

历经漫长岁月的实践与探索,先辈们总结归纳出风水中最为核心的五大关键要素,合称为 “地理五诀”,也就是觅龙、点穴、察砂、观水、立向,对应着龙、穴、砂、水、向这五个具象化概念。

从全球视野俯瞰,地球上的三大龙脉皆起源于昆仑山,而位于帕米尔高原的龙脉之祖,更是被风水师们尊崇为 “全球的生气之源”。

这股神秘的 “生气” 如同一股磅礴的能量,向东衍生出中国的风水主轴 —— 中脉,它宛如一条巨龙,蜿蜒于昆仑山、秦岭、大别山之间;向西、东南、东北三个方向,又分别辐射出三条气势恢宏的世界级大龙脉,即西大龙脉、南大龙脉、东大龙脉。

地球的三大龙脉 中国恰好处于这世界三大龙脉的交汇之处,仿若得天独厚的风水宝地,汇聚着旺盛的 “生气”,也是全球范围内极少数完整保留古老文化的国度之一(四大文明古国中独此一家)。

细观中华文明的起源与发展,其主体脉络诞生于中脉(昆仑山、秦岭)附近,神奇地与北纬 33 度线平行延展。

昆仑山主脉奔腾而下,途经祁连山、秦岭后一分为二,北支延伸入太行山化作青龙之象,南支则挺进大别山形成白虎之势。

中国的三大龙脉 放眼全球版图,昆仑山的左青龙恰似地球的东大龙脉,右白虎对应南大龙脉,而远方的太平洋岛链,如阿留申、勘察加等地,则如同案山般横卧。

东大龙脉高耸巍峨,凌驾于南大龙脉之上,恰合左青龙高于右白虎的祥瑞之象,再佐以低伏的案山、辽阔无垠的明堂,呈现出一派上佳的风水格局。

聚焦国内,长江悠然流淌于北纬 33 度线附近,它恰似被中国的 “中脉、南脉” 温柔相拥,蕴含着充沛的生气,与黄河并肩携手,共同孕育滋养了源远流长、灿烂辉煌的中华文明。

需注意的是,风水一说多存于传统文化与民间信仰范畴,虽蕴含古人智慧与哲学思辨,但尚未有科学实证能全然支撑其超自然论断,我们当以辩证、理性之姿看待,汲取其中的文化养分。

大连的五行通臂拳

本人学佛,不敢妄语,本着实事求是的态度做介绍。

但由于师承不同,见仁见智在所难免,只希望广大拳友看看便罢,不要引起无谓的争议。

该拳是由清朝道光年间祁信所创。

刚编创时只有枪和拳(其实就是掌),后祁信与一用刀者较艺,因双方都是艺臻化境,难分胜败,相互间都很佩服对方的技艺,遂提出换艺。

此后通背拳就包括通背枪、通背刀和通背掌这三绝艺。

至于以后出现剑、棍、判官笔和匕首等都是后人所编。

此拳刚问世时名叫祁氏门,所以现在亦有人称之为祁家拳。

后觉得此名不够响亮,遂改名为五行掌。

由于当时形意拳也叫五行拳,使当时武林同道经常弄混,为了区别于形意拳,最后改称为五行通背拳。

这时无论是刀还是拳都是单操单练,所以刀称拆刀,拳是拆拳。

至于后来又有一些习练此拳者根据自己的体悟改称其他名称者在此就不予介绍。

到大连传授此拳者共有三人:吴震东、修剑痴、刘智。

此三人都是当时的好手,但修剑痴是此三人在大连呆的时间最长(直到1959年去世),传人最多的一位。

为什么会这样呢?这就是通背拳传授方法的问题。

刘智到大连教拳时,“快手”刘智早已名闻天下了,他当时是最“展洋”的一个。

有钱家弟子跟他学拳,给他一个“折子”,有了这个“折子”,他到定点饭店吃饭不用给钱,等到三大节(春节、端午节和中秋节),饭店老板拿着这个“折子”到刘智徒弟家结账。

但好景不长,刘智教徒弟太实在了,不但只教单操单练,打散手时他亲自领着打,且全力以赴,不留余劲。

其拳硬如铁、出手似箭,徒弟们哪经得住他这样打?后来徒弟们都被打得不敢朝面了。

“折子”由于没人结账也就不好用了,刘智只好卷起铺盖走人。

吴震东传下的徒弟也不多,去年我在赵衍恭大哥家与吴震东的两个徒孙段庚申师兄弟一起喝过酒,他们是跟吴震东的徒弟刘国良练的通背拳。

那么修剑痴又是怎么个情况呢?他刚到大连时,他有一位好朋友是螳螂拳名家姜化龙,姜化龙见修剑痴想在大连教拳,就把自己的拳坊和徒弟都给了修剑痴,他回山东老家了,修剑痴从此开始了在大连的教拳生涯。

由于他这一批徒弟都是练螳螂拳的,也就是练套路出身的,修剑痴教他们通背拳都是单操单练,一个动作得练几天甚至十几天,不练好不教下一个动作,徒弟们对他这通背拳产生怀疑,因为通背拳是柔中求刚、慢中求快,动作较慢而且不让使劲,就这东西能打人吗?后来的徒弟有的也是跟别人练过其他拳种,对此拳的教学方法也是甚不理解,所以拳坊徒弟越来越少,收入也就越来越低。

民以食为天,三日不粒,父子不能相存。

修剑痴虽然身为燕北大侠,但是大侠也是人,不是不食人间烟火的神仙,没钱吃饭是不行的,对于这种情况修剑痴进行分析总结,得出结论是:大连人不懂艺,想学套路。

想明白这层道理后,他就乐了,说:“我从拳坊这头走到拳坊那头就是一个套。

” 随后他就编创了六种站状、六种行状、大、小连环等诸多套路。

一不做、二不休,索性将通背刀也由单操单练的散式串连成套路,并由36刀增加到54刀。

此后,他的拳坊徒弟越来越多,收入也就越来越好,通背拳在大连也就普及开了。

修剑痴编套路还有另外一个原因,就是日伪期间,有一批日本浪人由“大衙门”出面,将大连的武术师父如修剑痴、高玉春等人叫到“大衙门”和日本浪人“交流”武术。

修剑痴带着我师父和另一徒弟叫邵玉鑫的去参加“交流”,在现场中国人练了几趟套路想了事,但日本浪人要和中国武师动手较量,在当时当地谁敢和日本浪人动手?败了丢中国人的脸,若胜了又如何能走出大衙门?在危急时刻,修剑痴让我师父和邵玉鑫对打三环炮,由于二人在拳坊将三环炮打得十分纯熟,动作非常快,至使日本人看得眼花缭乱也看不明白,就问当时在场的一位姓曲的翻译,曲翻译也好武术,在武术界也有一批朋友。

此人就是我师父和王朝一打日伪水上韩巡捕那帮人后,韩巡捕要抓我师父,由他出面帮助化解的那个人(详见《缅怀恩师》)。

他还是比较有良知的中国人,就对日本人说:“这个东西大大的厉害,专门掏眼睛的。

”这样才把这件事应付过去。

修剑痴是他们那一辈人里文化程度最高的一个,由于有文化,对新生事务接受的就快。

我们不妨看看那一辈人的照片就知道,所有人都是穿长袍马褂、戴瓜皮帽,只有他已经是穿西服、系领带了,当时北京练通背拳的前辈们戏称他为“假洋鬼子”。

据说胡悦昙原想拜他为师,就因为他这身打扮,所以胡悦昙不拜他了。

洋装虽然穿在身,我心却依旧是中国心,修老爷子虽然穿西服,但还是非常爱国的,一再教导弟子们,外国人(当时主要是日本人和朝鲜人)要学武术,一定不能教他们操法,只能教他们套路。

经过“大衙门”那件事后,他怕日本浪人来学通背拳,所以就编了一些套路以便应付他们。

自从修老爷子编了这些套路以后,拳坊里练套路的人越来越多,练单操和打散手的人却越来越少了。

那么,我们怎么看待这些套路和单操的关系呢?我认为,套路在招揽徒弟能起很大作用,当然也适合对外表演,使更多人来学习通背拳,对通背拳的推广有积极作用,但是如果想通过练套路来达到技击作用那是万万办不到的。

有些以练套路为主的拳种,到时候师父给徒弟讲解每招每式的用法,称之为批拳。

如果说“拳打千遍不用批”,那一方面说明下大功夫练拳的重要性,另一方面说明师父不会批。

即使批的头头是道,不经过实战打出来的那绝对不好用,能练不能打的师父太多了。

1967年春天,我师父一位师兄,拿着茶叶来我师父家串门,喝了一阵茶水后,老哥俩就在一起研究动手,实际就是动手过招,此人是修剑痴有名的徒弟,在大连开场授徒,名气颇大,结果是我师父“让他躺着他就得躺着,让他坐着他就得坐着”(这是我师父原话)。

七十岁的老人当时老泪纵横,认为自己没学到东西,我师父对他说:“大哥,你这话不对,我也是跟师父学的,只是我们研究的方向不同”。

由此可见,只练套路是不可能会动手的。

我大师兄王朝一就什么套路也不会,正因为他什么套路也不会,把全部的功夫和精力都用在单操和散打上,所以才有那样的成就。

有一次他到哈尔滨我师伯程福魁家做客,程福魁是修剑痴早期弟子,他练武时修剑痴还没开始编套路。

酒足饭饱之后,他提出要跟王朝一学小连环,王朝一告诉他说不会,程认为王朝一会练不教他,很不满意。

王朝一回大连后告诉我师父,我师父给程福魁去信说王朝一的确不会套路,这才作罢。

武术的神髓就是打,如果练了武术不会打、不能打,那么武术真的成为舞术了。

时至今日,传统武术(外国人称为中国功夫)的神秘面纱已经完全被扯下来了,真正能用传统武术打人的人太少了,绝大多数练过传统武术的人,不敢与练拳击和散打的人交手,究其根本,原因有二:第一是把功夫下在套路上,打起拳来虎虎生风,动起手来张牙舞爪,全无章法,我们看看武林大会就一目了然。

第二是不敢打了,即使我们把所有功夫都下在单操上,如果不打出来也是白扯。

单操亦不可练的太多,抓住几个你最常用的把功夫全部加在那上,让功夫集中,每天练完就打,当然这是在师父(而且是真正明白打法的师父)指导下打而不是二人在胡乱打,只有经过这样长期训练你才能真正会打。

什么是真正会打呢?就是对方刚一动你已经打进去了,不经大脑思维,就好比一个人在奔跑中突然摔倒,他双手自然前扑,这是对面部最好的保护,这就是条件反射,不经大脑思维,自然而然做出的动作,如果我们在打的时候能打出条件反射,武术界称之为见手打手,那你就算会打了。

我们应正确认识和处理套路和单操散打的关系,把大连的五行通背拳继承发扬下去,这是我们每个练五行通背拳者的责任。

只有这样,才能对得起我们的老祖宗。

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。