太极拳和形意拳入门方法,太极拳走衰的历史原因,百炼钢成...

太极和形意的入门方法,太极拳走衰的历史原因。

就是入门的方法不一样,形意拳是更加紧密的,力量更加明显。

太极拳一开始的时候也是一样的,杨露禅那时候练很明确的,他这个故事有的,他师门传下来的杨班侯,杨杨建侯练得苦成什么样?就一个想自杀,一个逃跑,太累了,太苦了。

所以当时肯定是太极拳的练法非常苦的,不像现在这么轻轻松松的。

为什么后来变了?杨禄禅再往下传,传的时候他传的是皇宫贵族,都是他八旗子弟,成天是遛鸟溜弯,个个好吃懒做,根本身体就吃不消的。

他还要教他们,还要赚他们的钱,怎么办?让他们快乐的去学练,练不好也练不坏,反正对身体也有好处。

就把难的动作降低了,把发力的这些动作也减去了,把练筋骨的给它柔化了。

就是说太极拳到后来就传承变成什么样子,变柔了,包括陈氏的后来也变柔了,也是适应时代的发展。

并不是说太极拳就是这样练,松的练法是后来柔化了。

只不过后来人就是现在身体成情况也是这样子的,从小也没有多少体育锻炼,现在也不劳动了,也是相对的给它柔化一点,也可以。

只不过柔化不能过度了,筋骨训练,该吃苦该出汗都要有,相对的柔化不能完全的像我后面练的化劲的练法,你这个练得非常高级阶段才用这个练法,我现在都不太用这种练法,还是要用些力量的,筋骨才能磨练到千锤百炼出真功。

就像敲有杂质的破铜烂铁,把它变成真钢,金刚,就叫有句话叫做"百炼钢成绕指柔",这样才能真正的练出柔劲来。

绕指柔,柔是真正的弹性的柔,而不是松软的,无力的。

这个问题问的比较好,他俩并不矛盾,只不过现代人适当的,可以给它柔化一些,不能完全无力,不能按照化劲的练法去练,没有几个人练到化劲。

我记得尚云祥跟他的徒弟说过,如果再给我10年阳寿,我还要再练10年明劲儿。

尚云祥练练到化劲应该没问题了,但是他还是要练明劲,因为从明劲里面得到的东西多,并不是说他练到化劲了,我明劲就不不当回事了,我就不练了,人家还要再练,何况还没有内劲。

就是筋骨力练到一定程度,协调力到一定程度,外形动作越来越小了,好像从那里面发出来的,真的是从内里发出来的,而不是外形,外形只是内里的一个反应。

明劲的时候主要是外面的动作为主,到暗劲儿,有出内劲的阶段是内力为主。

练功尽量的一步步的往内里动,这样对出功夫,对养生健身效果是最好的。

真正的改变人的身体的脱胎换骨的,就是到了暗劲儿才真正的脱胎换骨。

光是明劲儿还不够的,还是外形动作,到了里面,一举动都是从里面来的,效果就完全不一样。

内劲是以筋骨为基础,也是练筋骨,筋骨是一步一步的,不断的深入的,越来越紧,因为精炼,越来越纯。

亚健康!太极拳的身心双修秘籍-杨丽太极拳

太极拳要身形圆运行圆

王宗岳在《太极拳论》中说:“立如平准,活似车轮。

”深刻揭示了太极拳圆活的本质。

太极大师郝少如先生对太极身形有自己的领悟,他说:“身如灯笼,腰如米袋。

”李雅轩大师则体悟:“身如气襄,身如气球。

”我理解宗师大师的这些表述是说太极习练者身上必须要有太极圆(否则容易变成太极操太极舞) 在这里,我将江西一位资深太极拳老师对身形太极圆的体悟介绍给大家:无极是圆,浑元气团;太极是圆,阴阳循环;静为圆体,动为圓转;太极拳术,本是圆拳;要求体形,处处成圆;内撑筋骨,八方伸延;由内而外,膨胀之感;撑得好象,皮球一般;肩要撑圆,臂要撑圆;膝窝撑圆,裆要撑圆;虎口要圆,腋下要圆;往复折迭,进退转换;都须表现,衔接有圆;要练着圆,也练意圆,並练神圆。

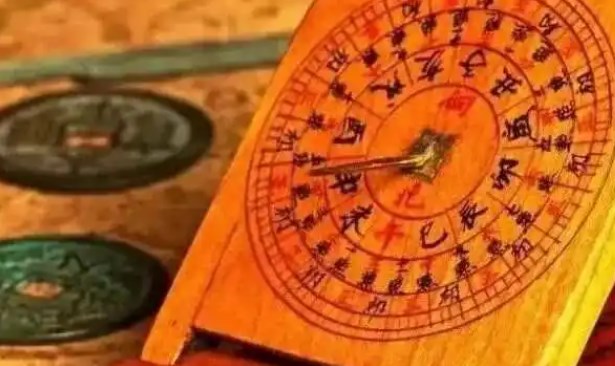

我们所见的阴阳太极图揭示了太极的本质内涵:不仅显示了太极对形态的要求,也揭示了太极对运行规律的要求。

太极图在形态上,是显圆满,没有凹凸,没有缺陷,无始无终,连绵不断,阴阳互根,阴中寓阳,阳中寓阴。

太极图揭示的运行规律:阴阳相济、阴阳互换,阴极变阳,阳极变阴,螺旋运动,有上必有下,有前必有后,有左必有右,气机在内,而非外在,大而无外,小而无内,平衡运转。

太极拳以太极图为理论依据,因此要求练习者做到沉肩坠肘、含胸拔背、松腰圆裆、落胯溜臀、尾闾中正、气沉丹田、命门后撑等等。

这些身法要求只有在心松身松的状态下才能做到。

太极拳内外兼修,关键在于修炼内气,即所谓“以心行气,以气运身。

”要求“气遍周身不稍滞。

”要求“气宜鼓荡,气敛入骨。

”这种修炼需要长期过程,初学时只会身动,逐渐进入外引内动,进而内动带身动,直至无形无相之状。

当太极拳修炼到一定阶段时,练习者会感受到身体内外有圆满的气场感和气圈感。

对*含胸拨背”“气贴背”的体悟也会逐渐认知。

拳经要求“牵动往来气贴背,气敛入骨。

”值得学者重视,打拳时要如此,推手时也是如此。

初学者对于“气贴背”的体悟较浅,但正因为这样,才更容易被忽视。

在太极推手里,我们往往重视身前手的动作,要求不丢不顶,轻灵圆活,棚劲不丟。

然而,对于身后背的要求“气贴背、气敛入骨”的要领常常忽视,我体会如果气不贴背,身体前后方向就会失去平衡。

(有的老师说后面没东西)无论行拳、还是推手走劲粘劲化劲发劲都要保持气贴背,才能身形圆满,保持太极拳的基本形态。

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。